Slingshot-11の中核となる

ネットワークコントローラーのCassini

Slingshot-11を発表したのはKeith D. Underwood氏(Senior Distinguished Technologist, HPC&AI, HPC)だが、Underwood氏の前職はCray Inc.のSenior Principal Engineer、さらにその前はインテルでLead Architect for HPC Interconnectsの職にあり、要するにCrayは一旦HPC向けインターコネクトのハードウェアを捨てたものの、改めて開発を始めることになり、それがHPEに買収された後も続いていたのだと思われる。

ちなみにUnderwood氏がインテルからHPEに移籍したのは2019年5月なので、2012年にCrayから買収したインターコネクトのことはよく知っていたと想像できる。

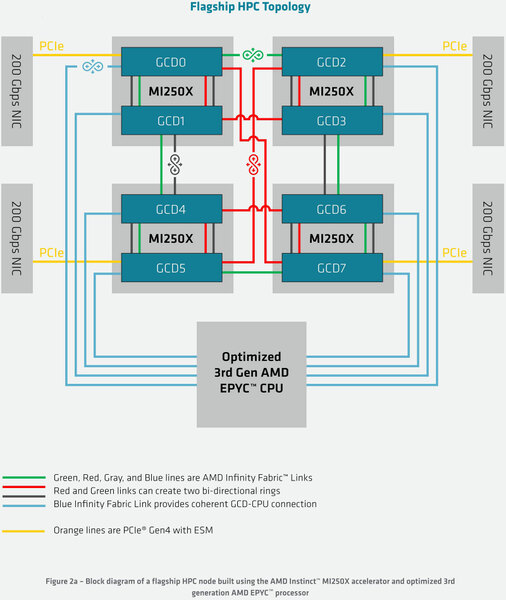

Slingshot-11が初めて全面的に利用されたのは、Frontierである(中途半端な言い方なのは、Perlmutterも途中からSlingshot-11に切り替わったため)。Frontierの基本的な構造は連載635回、正確なノードの構成は連載644回、動作周波数などのパラメーターは連載670回でそれぞれ説明したが、連載644回のこちらの図で、おのおののInstinct MI250Xから出ている200Gbps NICがSlingshot-11である。

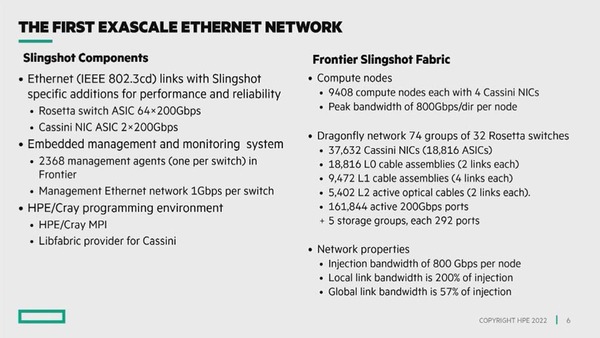

Cassini、というのがコントローラーの名前であるが、そのCassiniの簡単な説明が下の画像だ。システム全体で言えば、Rosettaベースのスイッチが全部で2368台ある計算になる。

Cassiniの概要。74グループということは、1グループにはおよそ127ノード強が含まれることになる。おそらく基本は1グループ128ノードで、1グループのみ64ノードということか? おのおののノードが32 Rosettaスイッチというあたりからもこれが想像できる

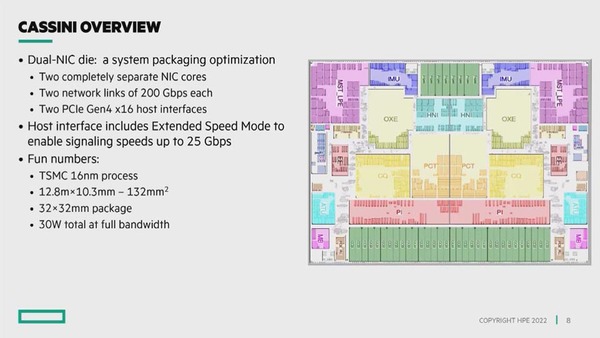

RosettaそのものはSlingshot-10の世代から変化がなく、違いはSlingshot-11のみになる。最大の違いは、Slingshot-10のConnectX-5が100Gbps×2だったのに対し、Cassiniは200Gbps×2になったことだ。またHost I/Fも2つになっている。

連載635回でFrontierの内部推定図を書いたが、実際には下図のような構成になっていることがわかった。またHost I/F、つまりInstinct MI250xとの接続は最大25Gbpsまで信号速度を引き上げられるとしている。接続はx16レーンなので、帯域は50GB/秒に達することになる。

ただ物理的に言えば完全に2つの200Gイーサネットを1つのダイで構成したような構造であり、言ってみればConnectX-5を2つ、1つのパッケージに収めたような構成である。

イーサネットでありながら、TSMCの16nmで132mm2という巨大なダイである。もっとも2つ分と考えれば1個66mm2なので、極端に大きいとも言いにくい。30Wの消費電力も、トータルで400Gbpsと考えると、妥当な数字に思える

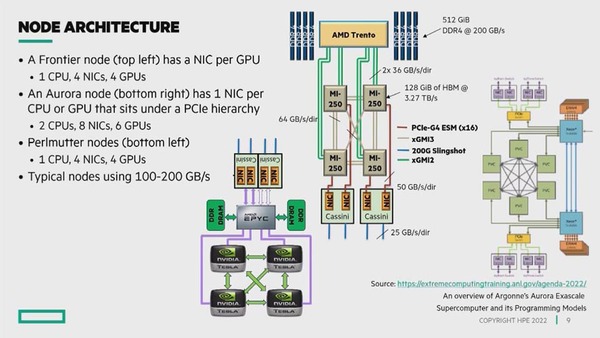

Cassiniは、FrontierとPerlmutter、さらにはAuroraにも採用されることなっている。

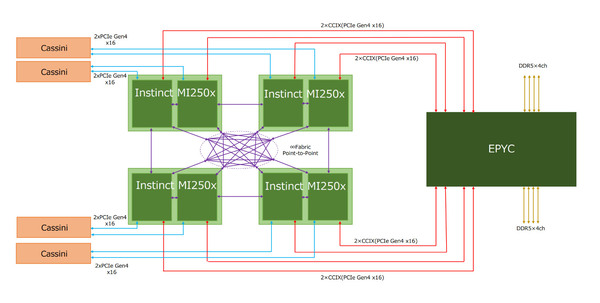

接続のされ方はそれぞれ異なり、以下のようになっている。

| Cassiniの接続方法 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Perlmutter | 1つのEPYCから2つのCassiniがPCIeで直接接続 | |||||

| Frontier | 4つのInstinct MI250Xからそれぞれ1つのCassiniがPCIeで直接接続 | |||||

| Aurora | 2つのSapphire Rapidsからそれぞれ2つのCassiniがPCIe Switch経由で接続 | |||||

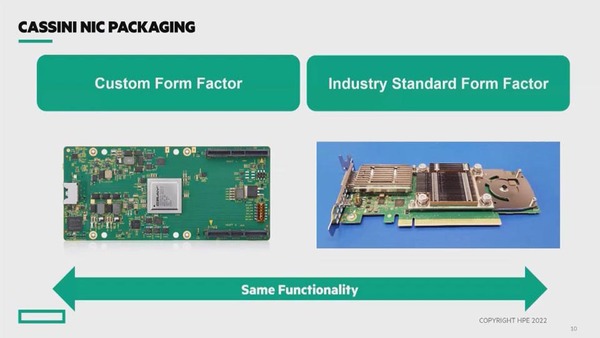

AuroraでPCIeスイッチを挟む理由は、Sapphire RapidsからはPCIe Gen5 x16が出て、これをPCIe スイッチ経由で2×PCIe Gen4 x16に変換するためであろう。またCassiniはPCIeカードとチップでの提供の2種類が用意されるとしている。

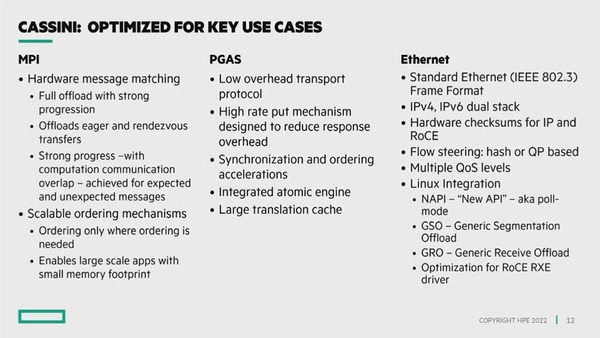

ソフトウェアから見たCassiniの特徴は下の画像のとおり。HPCでプロセッサー間通信や同期などに使われるMPIに向けたハードウェアアシスト機構やPGAS(Partitioned Global Address Space:区分化大域アドレス空間)と呼ばれる並列計算向けのアドレスモデルへの対応、さらにはイーサネットとして利用する場合のサポートなどが用意されているとする。

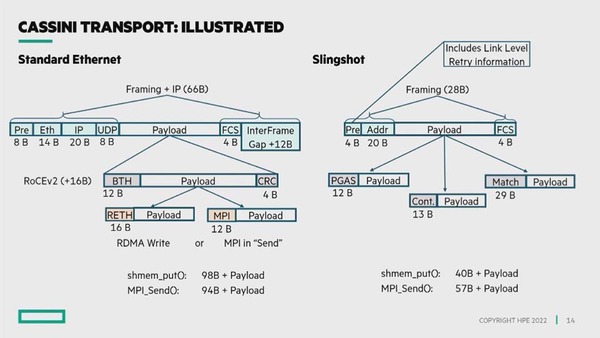

イーサネットとSlingshotの違いは下の画像がわかりやすいが、イーサネットの上にIPなどを載せると、プロトコルのオーバーヘッドが非常に大きくなるのに対し、Slingshotではそのオーバーヘッドがほぼ半減しているのがわかる。

これは特にPayload(要するに実際のデータ)が小さいときに効果的であって、トータルのパケットサイズが小さいほど通信に要する時間も、ルーティングのレイテンシーも小さく抑えられることになる。

この連載の記事

-

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -

第851回

PC

Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ - この連載の一覧へ