初の出荷製品となるMckinleyは

Xeonより性能が悪い

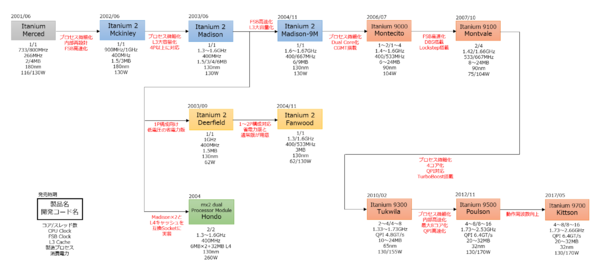

Itanium製品のロードマップを下図に示す。ここから順次説明していく。

Mercedに代わり、2002年6月に発表されたのがItanium 2ことMckinleyである。国内では発売が2002年7月にずれ込んだが、本国では6月末に発売されている。実質的にはこれがItaniumの最初の製品であるが、多少動作周波数やFSB周波数を引き上げたとはいえ、その前年にはFosterベースのXeon(WillametteのXeon版)が発表されており、こと32bitアプリケーションの性能に関してはこのFosterには敵わなかった(おおむね3分の2の動作周波数のPentium IIに同等とされたので、1GHzのItanium 2がだいたい667MHzのPentium II相当である)。

Xeonの側は、2002年2月にはさらに動作周波数を引き上げたPrestonia(NorthwoodのXeon版)を投入、さらにXeon MP向けに3次キャッシュを追加したGallatinを追加投入するなど、どんどん性能改善がなされており、この勢いに追従するのは難しかった。

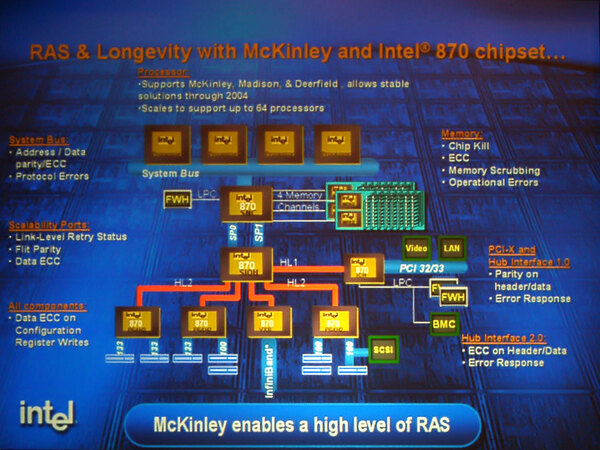

なんというか、4PのXeon MPと16P構成のItanium 2が同等性能という、やや悲しい状況である。もちろんXeonにはないRAS機能や、64bitメモリーアドレス空間といったメリットはまだ確かにItaniumにはあり、こうした点を買われてシステムとしてリリースはされていた。

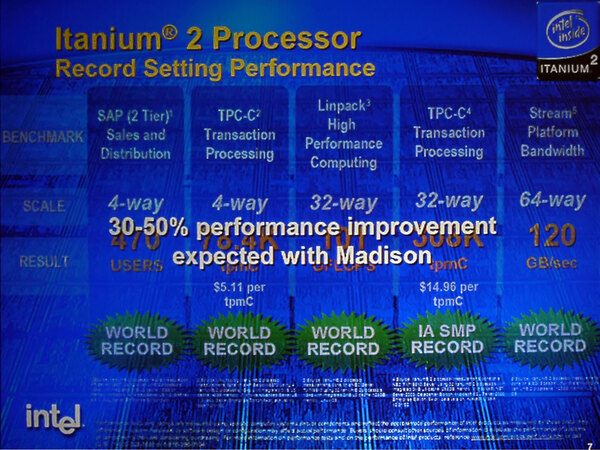

とはいえ、性能の劣勢は少しでも削りたい。そこで2003年にはプロセスを130nmに微細化し、動作周波数を引き上げるとともに2次キャッシュを最大6MBまで増やしたMadisonベースのItaniumが投入される。動作周波数もさることながら内部構造の改良もなされ、平均して30~50%の性能改善が可能と説明された。

MicroProcessor Forum 2002におけるインテルの発表より。背後のスライドのWorld RecordはMckinleyでのもので、Madisonはここからさらに30~50%の性能改善という話であった

このMadisonには、派生型としてまずDeerfieldが投入される。Deerfieldはワークステーション向けに低電圧動作としたもので、消費電力は62Wまで下がっている。

もともとHPなどはMickinleyをベースに、なかば無理やりItanium 2ベースのワークステーションを開発していたという話は連載540回でも少し触れたが、130WのCPUをデュアル構成でワークステーション筐体にぶっこむというのは、当時としては電源供給と放熱の両面でチャレンジであり、そうしたニーズに向けたのがDeerfieldというわけだ。

2004年に投入されたHondoは、インテルの製品ではない。これはHPが開発した独自プロセッサーで、2つのMadisonと32MB 4次キャッシュ(これはPentium II/IIIなどと同じようにSRAMチップを実装する形で実現された)を、既存のMadisonのソケットに装着できるようにするモジュールだ。

発表そのものは2003年2月に行なわれたが、出荷は2004年に入ってからとなった。ちなみにこんなものを開発したのはもちろんHPだけであり、対応するのもHPのSX1000というチップセットのみである。

この連載の記事

-

第865回

PC

1400WのモンスターGPU「Instinct MI350」の正体、AMDが選んだ効率を捨ててでも1.9倍の性能向上を獲る戦略 -

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 - この連載の一覧へ