最後のTi付きGeForceの実力は?

「GeForce RTX 3070 Ti」を試す

NVIDIAはCOMPUTEX 2021におけるキーノートスピーチで、Ampere世代の新GeForce「GeForce RTX 3080 Ti」「GeForce RTX 3070 Ti」を発表した。RTX 3080 Tiは6月3日に販売が解禁されたが、6月10日22時よりRTX 3070 Tiの販売も解禁となる。RTX 3080 Tiは一部ショップで事前会計の上での深夜販売が実施されたように、RTX 3070 Tiでも同様の施策がとられるとみられる。

また、NVIDIAによるRTX 3070 Tiの予想価格は8万9980円となっているが、RTX 3080 Ti発売日の実売価格を考えると、最安でも税込み9万円台終盤、上位モデルは13〜15万程度のものも出現するのではないかと筆者は予想している。

今回も筆者はRTX 3070 TiのFE版(Founders Edition)をテストする機会に恵まれた。NVIDIAは、RTX 3070 TiはRTX 2070 SUPERの1.5倍の性能であると謳っている。先週のRTX 3080 Tiレビューで、RTX 3080 TiはVRAM搭載量だけ半分にした“ほぼRTX 3090”的な立ち位置のGPUだったが、今回のRTX 3070 Tiは上位GPUであるRTX 3080にどこまで迫ることができるのだろうか? その実力をチェックしていきたい。

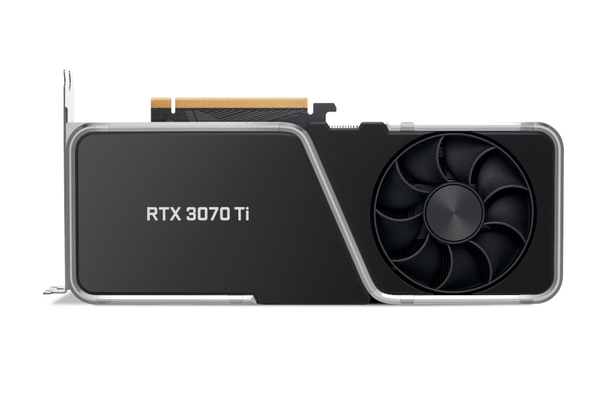

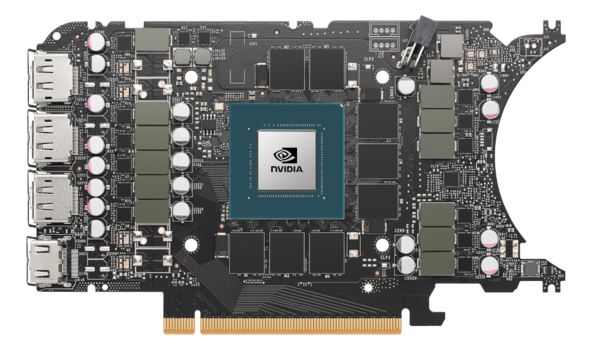

RTX 3070 Ti FEの正面。S字を描くようなフレームデザインはRTX 3070と共通だが、ファンの配置が変更され、RTX 3080 Ti FE(もしくは3080 FE)に寄せたデザインになった。ただ全長(ブラケット突起部含まず)は268mmであり、RTX 3080 Ti FEの286mmより若干短い

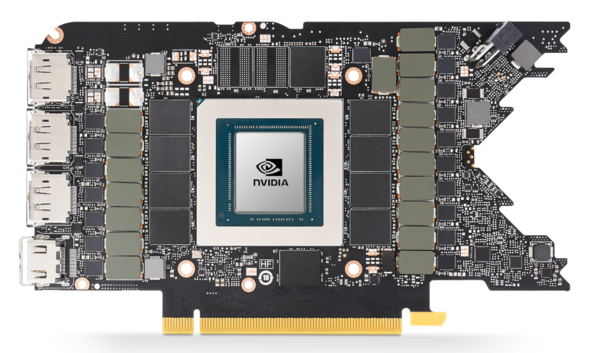

RTX 3070 Ti FEの基板。RTX 3070 TiはGDDR6Xを採用したため、基板が再設計された。Micro-Fit 12ピンタイプの補助電源コネクターは、RTX 3070 FEとは違い、カードからナナメ後方に向けて設置されている

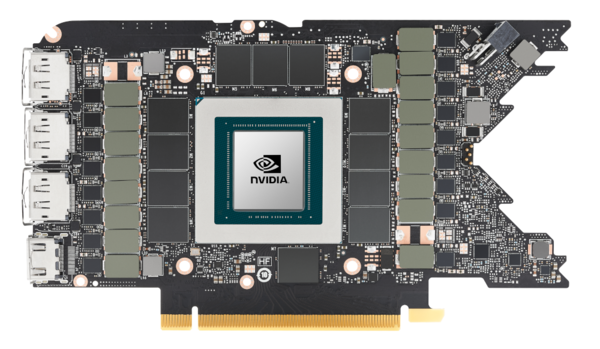

参考までにRTX 3080 Ti FEの基板。RTX 3070 Ti FEの基板写真とほぼ同縮尺になるようトリミングしてあるが、メモリーチップや電源回路等の配置からしても、RTX 3070 Ti FEとは完全に違うものであることが分かる

メモリー帯域とCUDAコアを増やしたRTX 3070

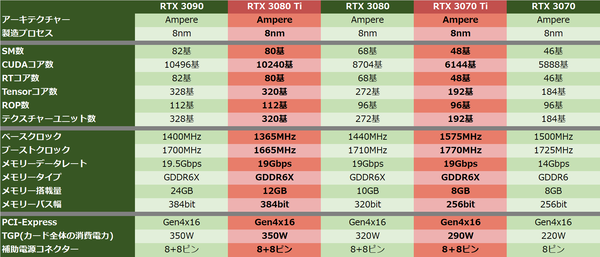

1週間前に公開されたRTX 3080 Ti FEのレビューの繰り返しになる部分が多々あるが、改めてRTX 3070 Tiのスペック等についてまとめておこう。

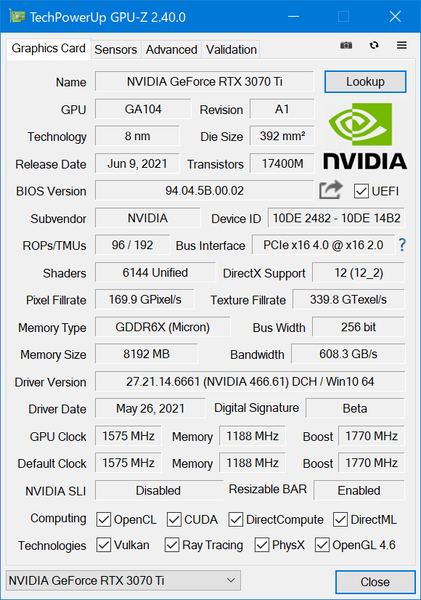

パワーおよび温度限界の情報。FE版のTemperature Limitは83℃が定格となっているが、RTX 3070 Tiのシリコンとしての最大温度(Thermal Threshold)は93℃である

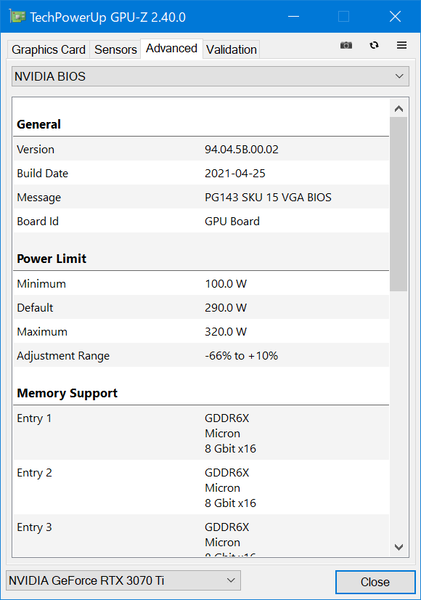

NVIDIA BIOSタブのPower LimitがNVIDIA言うところのTGP(Total Graphic Power)。FEなので290Wが定格だが、OCツールを使うことで最大320Wまで引き上げが可能だ

前掲のスペック表にある通り、RTX 3070 TiはRTX 3070のSMを2基(CUDAコアにして256基分)増設し、メモリーをGDDR6からGDDR6Xにグレードアップ、さらにクロックも若干引き上げたものと定義できる。GDDR6からGDDR6Xへの変更は技術的には大変大きな意義をもっており、これによりメモリー帯域は448GB/sec→608GB/secへ、約1.35倍に増えている。

この値はRTX 2080 Ti(616GB/sec)に迫るものであり、よりメモリーアクセス負荷の高い状況でのパフォーマンス向上に貢献することだろう。ただしVRAMは8GB据え置きであるため、VRAMが2GB増したRTX 3080→3080 Tiほどの“特別感”はない。VRAMを増やさなかった理由はメモリーを増やせばそれはRTX 3080になってしまうし、メモリーバス幅の拡大も必須になるからだと思われる。

このようなパワーアップを獲得した代償として、RTX 3070 TiのTGPはRTX 3070の220から70W増の290W設定になった。これは消費電力増を意味するが、ごく一般的な(OC等をしない)パーツ構成であれば、750W以上の電源で十分だろう。

またRTX 3070 Tiにもハッシュレートリミッターが実装されているが、NVIDIAとしては「LHR(Lite Hash Rate)ではない」という点も、RTX 3080 Tiと共通している。「LHR」は非LHR版があるGPU(例えばRTX 3080)に対しハッシュレートリミッターがあるGPUと区別するために付けられるものであるため、RTX 3070 Tiや3080 Tiのように最初からハッシュレートリミッターのあるGPUにはLHRとは言わない、というのがNVIDIの見解となる。

この連載の記事

-

第474回

自作PC

Core Ultra X9 388H搭載ゲーミングPCの真価はバッテリー駆動時にアリ Ryzen AI 9 HX 370を圧倒した驚異の性能をご覧あれ -

第473回

デジタル

Ryzen 7 9800X3Dと9700Xはどっちが良いの?! WQHDゲーミングに最適なRadeon RX 9060 XT搭載PCの最強CPUはこれだ! -

第473回

自作PC

「Ryzen 7 9850X3D」速攻検証:クロックが400MHz上がった以上の価値を見いだせるか? -

第472回

sponsored

触ってわかった! Radeon RX 9070 XT最新ドライバーでFPSゲームが爆速&高画質に進化、ストレスフリーな快適体験へ -

第472回

自作PC

Core Ultraシリーズ3の最上位Core Ultra X9 388H搭載PCの性能やいかに?内蔵GPUのArc B390はマルチフレーム生成に対応 -

第471回

デジタル

8TBの大容量に爆速性能! Samsung「9100 PRO 8TB」で圧倒的なデータ処理能力を体感 -

第470回

デジタル

HEDTの王者Ryzen Threadripper 9980X/9970X、ついにゲーミング性能も大幅進化 -

第469回

デジタル

ワットパフォーマンスの大幅改善でHEDTの王者が完全体に、Zen 5世代CPU「Ryzen Threadripper 9000」シリーズをレビュー -

第468回

自作PC

こんなゲーミングPCを気楽に買える人生が欲しかった Core Ultra 9 285HX&RTX 5090 LTで約100万円のロマンに浸る -

第467回

デジタル

Radeon RX 9060 XT 16GB、コスパの一点突破でRTX 5060 Tiに勝つ -

第466回

デジタル

Radeon RX 9060 XTは6.5万円でVRAM 16GBのお値打ちGPUになれたか? - この連載の一覧へ