Hyper-V環境やNAS、DBのインスタントリカバリ、RTO/RPOを最小化する無停止データ保護など紹介

まもなく登場! Veeam最新版「V11」で強化される3つの機能をチェック

2020年12月23日 11時00分更新

今秋オンライン開催されたVeeam Softwareの年次カンファレンス「VeeamON TOUR JAPAN ONLINE」ジェネラルセッションでは、まもなく登場予定の次期バージョン「Veeam Availability Suite V11」の機能強化ポイントについて、同社 ソリューション・アーキテクトの高橋正裕氏がプレビュー版のデモをまじえながら紹介した。

●Veeam CDP(無停止のデータ保護)

●オブジェクトストレージ対応強化(Google Cloud、アーカイブ層対応)

●インスタントリカバリの対応拡充(Hyper-V、NAS、SQL Server、Oracle DB)

(+そしてもうひとつ……)

今回の記事では新バージョンV11の登場に先駆けて、これらの機能強化ポイントがどんなものなのか詳しく紹介したい。

Veeam CDP:RTOとRPOを最小限に抑制する新たなレプリケーション機能

まず1つめは「Veeam CDP」(CDP:Continuous Data Protection)と呼ばれる、システム無停止でのデータ保護/レプリケーション機能である。

これは、VMware vSphereの「vSphere API for I/O Filtering(VAIO)」を利用して取得した仮想マシンのI/Oを、ソース側/ターゲット側のプロキシ間で非同期レプリケーションする機能だ。とくに重要度の高いvSphereワークロードに対して、RTO(目標復旧時間)とRPO(目標復旧時点)を最小限に抑制した保護手段を提供できる。なおCDPは「Veeamユニバーサルライセンス」に含まれるため、追加費用はかからない。

高橋氏はCDPのメリットを、現在のVeeamが備える他のリカバリ/フェイルオーバー手段と比較して説明した。イメージレベルバックアップやトランザクションログバックアップからの復元は、復旧時間が長くかかるためRTOに課題がある。この課題を解消するのがインスタントリカバリやレプリケーションだが、こちらでもRPOは数時間~数分程度までしか短縮できない。より高度なRTO/RPO要件を持つワークロードでは、こうした保護手段では不十分なこともあった。

そこで、V11ではVeeam CDPが追加される。前述のVAIOが提供するI/Oフィルタ(仮想マシンのドライバ)を通じてソース側プロキシがデータを取得し、ジャーナルデータをターゲット側プロキシに転送、ターゲット側ではまたVAIOを経由してストレージに書き込む。このプロキシは、物理/仮想環境のどちらにも柔軟に展開できる。

こうした仕組みのため、仮想マシン上のOSやアプリケーション、またストレージハードウェアに依存することなく、どのようなワークロード/環境にも適用できる。また、仮想マシンのストレージI/Oレベルで変更を追跡するため、帯域幅も最小限で済む。プロキシを介した非同期処理を行うので、遠隔地へのレプリケーションも可能だ。

また高橋氏は、Veeam CDPからはSLAベースでのポリシー設定が可能になったこと、またソース/ターゲットプロキシに必要なリソース量を自動計算してくれるツールが組み込まれていることも紹介した。これらはCDPを設定するウィザードに組み込まれており、複雑な操作を覚えることなくシンプルに使えるはずだ。フェイルオーバー/フェイルバックの処理も大幅に自動化されている。

オブジェクトストレージ対応強化:コスト削減できる「アーカイブ層」も追加

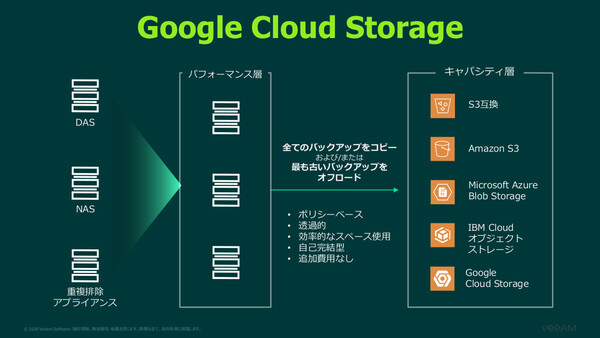

続いてはオブジェクトストレージへの対応強化だ。

Veeamではすでに、オブジェクトストレージを使ってバックアップリポジトリをスケールアウトする仕組みを備えている。パブリッククラウドのオブジェクトストレージをリポジトリの「キャパシティ層」として用い、すべてのバックアップデータを自動でコピーしたり、古くなったバックアップをオンプレミスから自動でオフロードしたりすることができる機能だ。追加ライセンス不要で使える。

V10ではAWSの「Amazon S3」(およびS3互換ストレージ)「Microsoft Azure Blob Storage」「IBM Cloudオブジェクトストレージ」に対応していたが、V11ではここに「Google Cloud Storage」が加わる。設定方法は従来と変わらず、パブリッククラウドの選択肢が1つ増えるかたちとなる。

さらにV11では、より長期にバックアップを保管するための「アーカイブ層」も追加される。ここではAWSの「Amazon S3 Glacier/Glacier Deep Archive」や「Microsoft Azure Blob Storage アーカイブ層」をサポートしており、Veeamの長期保存ポリシー(GFS)に基づいてアーカイブが実行できる。これらのストレージサービスは容量単価が安いため、キャパシティ層とバランス良く組みあわせて活用することでコスト節減につながる。

なお、アーカイブ層の設定もバックアップリポジトリの設定項目の1つとして組み込まれるので、操作方法には大きな変化はない。もちろん、バックアップの保持期間などを設定するポリシーベースでの自動化が可能だ。大きな手間をかけることなく、より効率的なバックアップ運用が実現する。

インスタントリカバリの対応拡充:Hyper-V、NAS、SQL Server、Oracle DBにも対応

3つめに紹介されたのが「インスタントリカバリの対応拡充」だ。

バックアップからの復旧時間(RTO)を最大で数秒レベルまで短縮できるインスタントリカバリは、Veeam製品を特徴付ける人気の高い機能だ。ただし、V10まではVMware vSphere仮想マシン環境の復旧にのみ対応していた。

V11ではまず、インスタントリカバリ機能がMicrosoft Hyper-V環境の復旧にも対応する。これにより、Hyper-V環境でもリストア完了を長時間待つことなく、ワークロードを復旧できるようになる。

また、NAS(ファイルサーバー)のインスタントリカバリにも新たに対応する。たとえばランサムウェアの被害に遭ってしまい、大容量のNASを全面的にリストアしなければならないようなケースでは、非常に長い時間がかかる。新機能を使えば代替サーバーを用意して、社内ユーザーにファイルアクセス手段を提供できるため、本番NASのリストア処理中でも業務への影響を最小限に抑えられる。

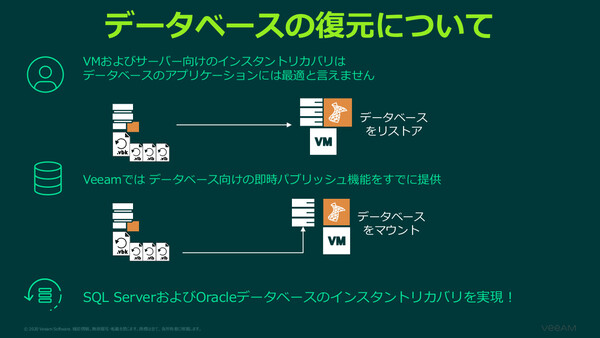

さらにデータベースワークロード、「Microsoft SQL Server」と「Oracle Database」のインスタントリカバリ機能も追加される。

すでにV10でも、バックアップリポジトリに保存されたデータベースを直接、データベースサーバーにマウントして即時アクセス可能にする機能(パブリッシュ機能)が提供されていた。V11で提供するインスタントリカバリ機能は、「その先のリストア処理までをカバーする」ものだと高橋氏は説明する。

具体的には、データベースサーバーへのパブリッシュを行ってサービスを復旧すると同時に、プライマリストレージへのデータベースファイルのリストア処理を開始する。リストア処理中はデータベースへの変更がキャッシュされ、リストアが終わった段階でその内容を同期する。同期完了後はデータベースサーバーの参照先をプライマリストレージに切り替え、通常時のデータベース構成に戻る。インスタントリカバリ機能として、この一連の処理をまとめて実行してくれるわけだ。

「これにより、ユーザーがまったく知らないうちにデータベースをリストアすることができる」(高橋氏)

最後にもうひとつ……:VeeamエージェントがMacクライアントにも対応

高橋氏は最後にもうひとつ(“One More Thing”)、V11で注目すべき新機能を紹介した。それは、クライアントマシン(PC)のデータを保護する「Veeam Agent」のmacOSへの対応だ。従来のWindows PCに加えて、Macクライアントのバックアップデータをリポジトリに保存できるようになる。これも非常に楽しみな新機能だ。

以上、今回はまもなく提供開始予定のVeeam Availability Suite V11について、注目すべき新機能群を紹介した。「シンプル/柔軟性/信頼性」という基本コンセプトを崩すことなく、より豊富な機能によってバックアップ業務がさらに効率化することは間違いない。既存Veeamユーザーの皆さんは、ぜひアップデートを楽しみにお待ちいただきたい。

また、まだVeeamユーザーではないという方も、最新版V11の新機能のメリットをチェックしつつ、まずは無償の試用版をお試しいただければ幸いだ。

(提供:Veeam Software)

この連載の記事

-

第19回

sponsored

「Microsoft 365」のバックアップが必要な「7つの理由」とは -

第18回

sponsored

なぜEmotetの脅威を軽視すべきでないのか―ランサムウェア犯罪グループの実像を知る -

第17回

sponsored

ランサムウェア、「身代金の支払い」よりも確実にビジネスを継続する方法 -

第16回

sponsored

ランサム対策として「本当に意味のある」バックアップの実践ポイント -

第15回

sponsored

ハイブリッド/マルチクラウド戦略の課題とVeeamがもたらすメリット -

第14回

sponsored

Veeam最新版「VBR V11a」から、さらにその先の未来を考える -

第13回

sponsored

これから1年間、Veeamはどう進化するのか ―ロードマップと国内戦略 -

第12回

sponsored

ランサムウェア対策としての「正しいバックアップ手法」を知ろう -

第11回

sponsored

「ランサムウェア対策はバックアップしておけば大丈夫」…ではない! -

第10回

sponsored

「Microsoft 365」のデータを守る、バックアップ製品の正しい選び方 -

第9回

sponsored

Hyper-VやOracle DBなど「Veeam v11」はインスタントリカバリも大幅強化 - この連載の一覧へ