Windows 10 October 2020 Updateの公式配布が近い。おそらく、今月の第2火曜日(現地時間、日本では水曜日深夜)には、配布が開始されるのではないかと思われる。今回からWindows 10のバージョン番号が変わり、「20H2」が正式なバージョン番号となる。これまでは、西暦の下2桁と完成月2桁の4桁でバージョンを表記していた。しかし、October 2020 Updateでは、西暦の下2桁と上半期/下半期を示す「H1」と「H2」になる。これは、これまでプレビュー時に使われていたコード名と同じだ。

今回の機能アップデートも、昨秋のアップデート(November 2019 Update、Windows 10 Ver.1909)と同じく、安定性と品質を重視した「マイナーアップデート」となる。このため、新機能は細かいものばかりだ。

一番目立つ変更点は、スタートメニュータイルの改良

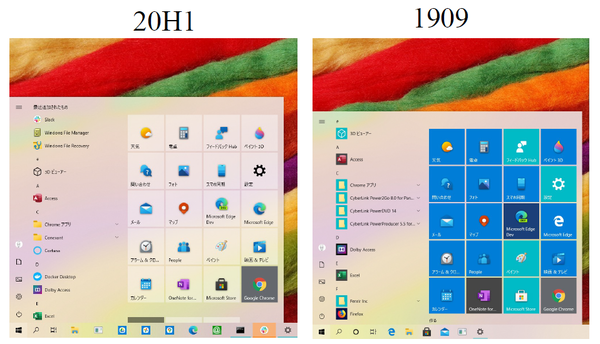

今回のアップデートの中で一番“目立つ”ものは、スタートメニューだろう。

スタートメニューはタイルの色と透明処理が可能になり、テーマ設定などに応じたものになる。タイル背景が統一されるため、見た目もスッキリしたものになる。19H2までは、タイルはタイルのデフォルトカラー青またはアクセントカラー(ショートカットから作成したタイルなど)のほか、Microsoftストアアプリパッケージで指定する独自色があり、混乱した感じがあった

これまでのスタートメニューにあったタイルは、アクセントカラーかMicrosoftストアアプリ内で指定している背景色のどちらかの色で塗りつぶされていた。しかし、20H2からは、原則タイルの背景色は、テーマなどで決めたアクセントカラーまたは、Windowsの色のどちらかに統一され、透明効果も有効になった。

同じタイミングで、標準添付のアプリケーションのアイコンデザインが変わりつつある。ただし、これは20H2とは別に個々のアプリのタイミングで更新されるため、すでに20H1などにも配布されているものもある。新しいアイコンに更新されたアプリは、タイル背景色を指定していないため、テーマやユーザーの色指定に従う。タイル背景色を指定しているアプリもあり、これらは20H2でも、独自のタイル背景色を使う。

こうした改良により、スタートメニューが随分スッキリしてきた。従来は、塗りつぶしの色違いのタイルが混在していたが、20H2では、同系色の半透過背景となり、ちぐはぐな色のタイルが並ぶことが少なくなる。

Chromium版Edgeがついに標準搭載扱いに

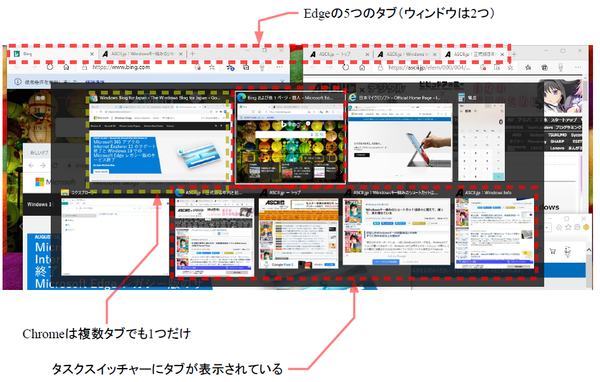

20H2からは、Windows 10の標準ウェブブラウザは、Chromium版Edgeとなる。これにともない、いくつかの機能追加がある。

まず、タスクスイッチャーにChromium版Edge(以下Edgeと略す)のタブが表示される。この機能により、Edgeのブラウザページ間の切り替えを「Alt+Tab」の連打でできるようになる。なお、タブをタスクスイッチャーに表示するのはEdgeのみで、IEやGoogle Chromeはウィンドウ単位でタスクスイッチャーに表示される。

このことで、ウェブページをアプリケーションのように扱えるようになった。最近では、Office OnlineやGoogle Docsなど、アプリケーションのように利用できるクラウドベースのサービスがある。Edgeは、サイトをタスクバーにピン留めすることが可能(20H1でもChromium版Edgeを導入すればできる)で、同時にスタートメニューにもリンクが登録される。この機能を使えば、特定のURLをアプリケーションのように簡単に開くことが可能で、そのページもタスクスイッチャーで切り替えられるようになるわけだ。

コントロールパネルの機能がまた1つ設定アプリに移行

今回のアップデートでは、コントロールパネルの「システム」アイコン(システムプロパティ)の機能が設定アプリに移行した。まず、「既存の設定」→「システム」→「バージョン情報」が「詳細情報」と名前を変え、ここにシステムプロパティの機能が移行した。なお、コントロールパネルには、システムアイコンは残るが、開くと「詳細情報」ページが開く。

システムプロパティのページ左側にあった4つのリンク「デバイスマネージャー」「リモートの設定」「システムの保護」「システムの詳細設定」は、「詳細情報」ページ右上に移動している。

また、旧「バージョン情報」ページでは、PC名の変更だけが可能で、ワークグループ名や参加ドメインの変更などは、システムプロパティ側でしかできなかったが、今回の移行により「詳細情報」に「このPCの名前を変更(詳細設定)」が追加され、ここから名称や参加ドメインの変更が可能になった。

なお、システムプロパティのページにあった機能は、「詳細情報」に移動したものの、そのリンクから開くダイアログは、コントロールパネルのときのままである。「詳細情報」の「システムの詳細設定」リンクをクリックすると、開くダイアログのタイトルバーは「システムのプロパティ」のままで、「詳細設定」タブが開く。

このほか、詳細情報ページにある、「デバイスの仕様」「Windowsの仕様」については、表示内容をテキストコピーする「コピー」ボタンがついた。ボタンを押すと、表示と同じテキストがクリップボードにコピーされる。

この連載の記事

-

第517回

PC

Windows 11の付箋アプリはWindowsだけでなく、スマホなどとも共有できる -

第516回

PC

今年のWindows 11には26H2以外に「26H1」がある!? 新種のCPUでのAI対応の可能性 -

第515回

PC

そもそも1キロバイトって何バイトなの? -

第514回

PC

Windows用のPowerToysのいくつかの機能がコマンドラインで制御できるようになった -

第513回

PC

Gmailで外部メール受信不可に! サポートが終わるPOPってそもそも何? -

第512回

PC

WindowsのPowerShellにおけるワイルドカード -

第511回

PC

TFS/ReFS/FAT/FAT32/exFAT/UDF、Windows 11で扱えるファイルシステムを整理する -

第510回

PC

PowerShellの「共通パラメーター」を理解する -

第509回

PC

Windowsにも実装された、生成AIと他のシステムを接続するためのプロトコル「MCP」とは何か? -

第508回

PC

Scalable Vector Graphics(SVG)そもそも何なのか? -

第507回

PC

Windows 11の「開発者モード」とは何か? - この連載の一覧へ