Ampereは2020年後半に量産開始

Turingの後継コアは2021年に投入か

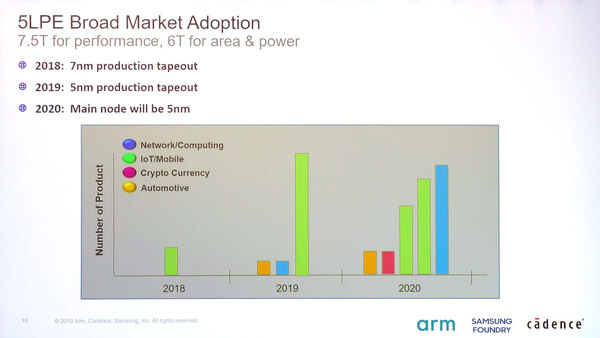

ここまでの話は枕で、いよいよ本題に入ろう。Samsungはこの5LPEを含むEUV世代の生産状況を簡単に示してくれた。

2018年にIoT/モバイル向けが2つテープアウトしているが、これはモバイル向けSoCと思われる。これはなにかというと、10月24日にSamsungが発表したExynos 990とExynos Modem 5123であろう。

Exynos 990はCortex-A76×2+Cortex-A55×4+Mali-G77搭載のPremium Mobile向けSoCで、7LPPを利用して製造されている。一方のExynos Modem 5123はやはり7LPPを利用して製造された5Gモデムである。

さて問題は次だ。2019年には、おそらく9製品程のモバイル向け製品がテープアウトしており、これ以外にネットワーク/コンピューティング向けと自動車向けがそれぞれ1製品づつテープアウトしている。

このネットワーク/コンピューティング向けがNVIDIAのAmpere、自動車向けは同じくNVIDIAのXavierの将来製品と考えるのが妥当だろう。

まずAmpereであるが、これは連載510回で説明した、ローレンス・バークレー国立研究所のスーパーコンピューターPerlmutter向けにVoltaの次世代製品の納入が予定されているので、まず間違いない。

Perlmutterは2020年末までにインストールを完了、2021年から運用開始を予定しているため、2019年中にテープアウトさせ、2020年前半中にサンプル出荷を開始、2020年後半に量産というあたりだろう。

おそらくお披露目は2020年3月22日からサンノゼで開催されるGTC 2020となるだろう。もう1つの自動車向けであるが、NVIDIAが自動運転向けに注力しているのはご存知の通りである。

現在NVIDIAは自動運転車の推論(Inference)向けとしてXavierというプラットフォームを提供しており、NVIDIAはこのXavierが40TOPSの性能を出すとしている。このXavier(チップとしてはTegra Xavierという名称になる模様)はTSMCの12FFNで製造されているが、40TOPSという性能はレベル4/5の自動運転のプラットフォームとしては十分とは言い難い。

ただ動作周波数を上げると自動車に積載するのは厳しい。なにせ自動車の場合は室内利用のPCとは比べ物にならない程過酷な環境にさらされるためで、動作周波数をそこそこに抑えて、むしろコア数を増やして性能を上げる方向に推移している。

2019年にテープアウトする自動車向けSoCは、現在のXavierの後継となる製品と思われ、こちらもおそらくGTC 2020で発表されるだろう。

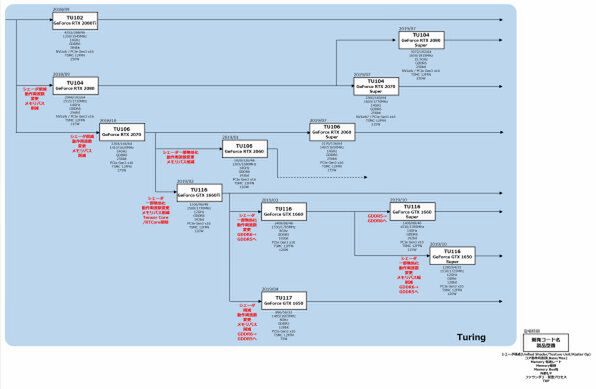

つまり、コンシューマー向けであるTuringの後継コアに関しては、少なくとも現時点ではテープアウトしていないことになる。これがどこのタイミングで出てくるかと言えば、おそらく2020年である。

2020年にはネットワーク/コンピューティングに8製品のテープアウトが予定されている。これが全部NVIDIAというわけではなく、IBMのPOWER10も含まれるはずで、NVIDIAだけで言えばおそらく3~4製品になると思われる。これがTuringの後継と目される製品になるだろう。

ということは、市場投入は2020年末~2021年にかけてということになる。要するに、あと1年ほどは現行のラインナップで推移することが予想される。

もちろんTITAN Vの後継として、Ampereをそのまま利用した超ハイエンドカードがコンシューマー向けとして発売される可能性はあるだろうが、国内ではKTU氏とジサトライッペイ氏くらいしか買わない(買えない?)グレードのもので、一般向けとは言い難いものになるだろう。

現状読めないのは、このTuringの後継が7LPPを使うのか、5LPEを使うのかである。普通に考えればまず7LPPで第一世代のPost Turingを出し、その後5LPEを利用したPost Turing Updateが投入されるというシナリオだ。

しかし、NVIDIAはわりとリスクが高くても先端プロセスを使う傾向があるので、7LPPと5LPEの両方が混在する可能性も否定できない。例えばまずTU116の後継が7LPPで出て、その後で5LPEを使ったTU104の後継が出てくることなどが考えられる。

また、ローエンドはTSMCの7FF+を利用するという話もあり、なかなかバラエティーに富んだ構成になる可能性もある。ただそうした状況を楽しむまで、1年ほど待つ必要がありそうだ。

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ