最新パーツ性能チェック 第237回

大型空冷のファンなし運用でもイケた!

「Athlon 200GE」はPentiumにGPU性能で勝るライトユースの決定版だ

2018年10月24日 11時00分更新

Athlon vs Pentium、宿命の対決再び!……「Athlon 200GE」はどこまで使える?

2018年9月28日、AMD製のローエンドAPU(CPU)「Athlon 200GE」の販売が解禁された。これまでSocket AM4の低価格ミドル〜エントリーはRyzen 3/5やGPUを統合したRyzen Gシリーズで、さらに安いローエンド帯はCPUの設計自体が古い“Bristol Ridge”ことAシリーズAPUが守ってきた。

Zen+Vegaベースの新生ローエンドAPUである「Athlon 200GE」。ようやくこれでSocket AM4プラットフォームがBulldozer世代の呪縛から開放されるのだ……

そんななかAMDが投入したのが、今回チェックするSocket AM4版のAthlonだ。Ryzen Gと同じくCPUにZen、GPUにVegaというAMDの最新アーキテクチャーの組み合わせになっている。これにより、AMDのSocket AM4プラットフォームはZenベースの製品でフルカバーされたことになる。

Athlon 200GEは現行Ryzenシリーズと同じSocket AM4マザーボードで利用できる。外見も刻印以外はRyzenと共通になっている

今回は非常に限られた時間ながら、Athlon 200GEをテストをする機会に恵まれた。AthlonといえばかつてインテルのPentiumシリーズと真正面から対決していたCPUだが、2014年のKabini以降音沙汰がなく、その血筋は途絶えたかと思われていた。

だがSocket AM4プラットフォームで、再びPentiumに対抗できるCPUとなって戻ってきた。そこで今回は宿命のライバルであるPentiumも準備。Athlon 200GEがどの程度のパフォーマンスを発揮するのかチェックしてみたい。

チープながらCPUクーラーも付属する。Ryzenのクーラーを見慣れた目からすると本当に大丈夫か心配になる小ささだが、OCCTで強烈な負荷をかけてもしっかり冷やしてくれる(後ほど検証する)

Athlon 200GEとは何か

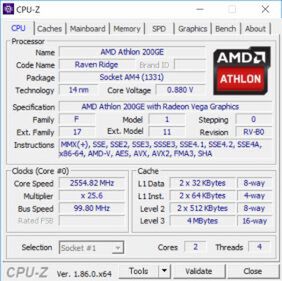

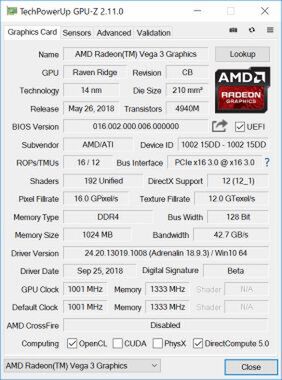

検証に入る前にAthlon 200GEのスペックを軽く整理しておこう。2コア4スレッド、CPUのクロックは3.2GHzのブーストなし、そして重要なのは「倍率はロック」……つまりRyezn GシリーズのようにOCはできないということだが、ローエンドモデルなのでやむなしといったところか。

| Ryzen 3 2200G | Athlon 200GE | A12-9800E | |

|---|---|---|---|

| CPUアーキテクチャー | Zen | Zen | Excavator |

| コア/スレッド数 | 4 / 4 | 2 / 4 | 4 / 4 |

| ベースクロック (ブースト時最大) |

3.5GHz (3.7GHz) |

3.2GHz | 3.1GHz (3.8GHz) |

| L3キャッシュ | 4MB | 4MB | |

| 搭載GPU | Radeon Vega 8 | Radeon Vega 3 | Radeon R7 |

| CU数 | 8基 | 3基 | 8基 |

| SP数 | 512基 | 192基 | 512基 |

| GPUクロック(最大) | 1100MHz | 1000MHz | 900MHz |

| 対応メモリー | DDR4-2933 | DDR4-2666 | DDR4-2400 |

| 外部GPU接続 | PCI-E Gen3 x8 | PCI-E Gen3 x4 | PCI-E Gen3 x8 |

| TDP | 65W | 35W | 35W |

設計そのものはRyzen Gシリーズをそのまま小さくしたようなものになっているので、特筆すべき部分はない。ただ運用上若干注意すべき点があるので、まとめておこう。

② B450マザーはBIOS更新しなくても初期BIOSで動作する

③ PCI-Express 3.0のレーン数は“CPU全体で”10レーン

④ 10レーンの使い道はチップセットにx4、M.2にx2、グラボはx4となる

➄ 内蔵GPUの同時出力数は2画面まで

①についてはRyzen以降のAMDプラットフォームのお約束というべきものだ。安価な300シリーズチップセットを搭載するマザーボードで低予算PCを組む場合、BIOSが対応してないとPOSTすらしない。最新BIOSになっているのを確認できるマザーボードを購入しよう。それが無理なら一番新しいB450チップセットを搭載するマザーボードを選ぶのが無難だ。

③~➄については、ローエンドならではの成約といえる。グラボへの接続がx16の所をx4にすれば、相応の性能ダウンは避けられない……と言いたいところだが、CPUがAthlonのままで、グラボをハイエンドクラスにするシチュエーションは中々想像し難い。x4だろうがx16だろうが、CPUパワーそのものがボトルネックになるからだ。

グラボへの接続がPCI-Expressのx4、M.2 NVMeへはx2接続といっても、既存のx16接続のグラボやx4接続のM.2 SSDは問題なく利用できることは言うまでもない。

この連載の記事

-

第439回

自作PC

暴れ馬すぎる「Core i9-14900KS」、今すぐ使いたい人向けの設定を検証! -

第438回

デジタル

中国向け「Radeon RX 7900 GRE」が突如一般販売開始。その性能はWQHDゲーミングに新たな境地を拓く? -

第437回

自作PC

GeForce RTX 4080 SUPERは高負荷でこそ輝く?最新GeForce&Radeon15モデルとまとめて比較 -

第436回

デジタル

環境によってはGTX 1650に匹敵!?Ryzen 7 8700G&Ryzen 5 8600Gの実力は脅威 -

第435回

デジタル

VRAM 16GB実装でパワーアップできたか?Radeon RX 7600 XT 16GBの実力検証 -

第434回

自作PC

GeForce RTX 4070 Ti SUPERの実力を検証!RTX 4070 Tiと比べてどう変わる? -

第433回

自作PC

GeForce RTX 4070 SUPERの実力は?RTX 4070やRX 7800 XT等とゲームで比較 -

第432回

自作PC

第14世代にもKなしが登場!Core i9-14900からIntel 300まで5製品を一気に斬る -

第431回

デジタル

Zen 4の128スレッドはどこまで強い?Ryzen Threadripper 7000シリーズ検証詳報 -

第430回

デジタル

Zen 4世代で性能が爆上がり!Ryzen Threadripper 7000シリーズ検証速報 -

第429回

自作PC

Core i7-14700Kのゲーム性能は前世代i9相当に!Raptor Lake-S Refreshをゲーム10本で検証 - この連載の一覧へ