四本淑三の「ミュージック・ギークス!」 第133回

誰もが音を、楽器を作れる「littleBits」「Synth Kit」

オープンソースの究極シンセは1本のメールから誕生した

2013年11月10日 12時00分更新

KORGがモジュラー・シンセを開発しているという噂は以前から囁かれていたが、まさかこのような形で現れるとは誰も予想しなかっただろう。

KID(KORG Import Division)は、マグネットでモジュールをつなぐだけの電子工作ガジェット「littleBits(リトルビッツ)」の国内販売を12月中旬より行なう。取り扱う製品は「EXPLORATION SERIES」の「Base Kit(モジュール10個入り、オープンプライスでコルグオンラインショップ価格は1万1000円)」「Premium Kit(同14個入り、1万6000円)」「Deluxe Kit(同16個入り、2万1000円)」という3種類。それぞれモーターやブザー、光センサーといった電子工作向けのパーツをセットにしたもの。

littleBitsは、回路を構成する最小限のモジュールを「Bits」として提供し、ユーザーはそれらを組み合わせることで自由に電子回路を設計できる。かつて日本で流行った電子ブロックのイメージに近いが、違いはモジュールをマグネットでつなぐこと。各コネクターは電源がブルー、入力がピンク、出力がグリーン、ワイヤーがオレンジと機能別に色分けされていて、接続方向が電気的に正しくない場合は、磁石の反発ではじかれる。だから電気のことを何も知らない子供でも、レゴや積み木と同じ感覚で遊ぶことができる。

そのlittleBitsのモジュールとして発売されるのが、Maker Fair Tokyo 2013で発表された「Synth Kit」である。オシレーターやフィルターといったアナログ・シンセサイザーを構成するモジュールをセットにしたもので、価格はオープンプライス。コルグオンラインショップでは1万6000円で販売予定と発表されている。

littleBitsが面白いのは「設計図が公開され、誰もがその仕組を調べて利用でき、できあがったハードは販売も可能」というオープン・ソース・ハードウェアに基いている点だ。その原則である「Open Hardware Definition 1.0」提唱者のひとりが、littleBitsの創業者であるアヤ・ブデールさんその人である。見方を変えるなら、オープン・ハードウェアの思想を実践する製品がlittleBitsということになる。littleBits社は2011年9月に設立されたニューヨークのスタートアップ企業で、「電子回路を身近にすることで、全ての人々を発明家にする」ことを目標として掲げている。

そうした製品設計をオープンにしていく考え方は、monotronの回路図を公開してきたKORGの姿勢にも近い。当然ながらSynth Kitもオープン・ソース・ハードウェアとして提供されることになるわけで、その事実ひとつだけを取っても大ニュースである。回路の公開はlittleBitsと同様、GitHub(ギットハブ)※で行われる予定らしい。

※ ソフトウェア開発プロジェクトの共有サービス「GitHub」に設けられたlittleBitsのリポジトリ。ここでlittleBitsに関する様々なデザインが公開されている。

https://github.com/littlebitselectronics/

Synth Kitの内容は、キーボード、マイクロシーケンサー、ランダム、オシレーター(2個)、フィルター、エンベロープ、ディレイ、ミックス、スプリット、シンセスピーカー、パワーの計12モジュール。ラックマウント式でもなければパッチケーブルもない、子供にも簡単に遊べる小さなオモチャの体裁でありながら、これは正しくモジュラー・シンセサイザーそのものだ。しかも光センサーやオーディオセンサーなど、既存のlittleBitsと混在して使えるため、拡張性という点では史上最強の量産シンセサイザーになるはずだ。

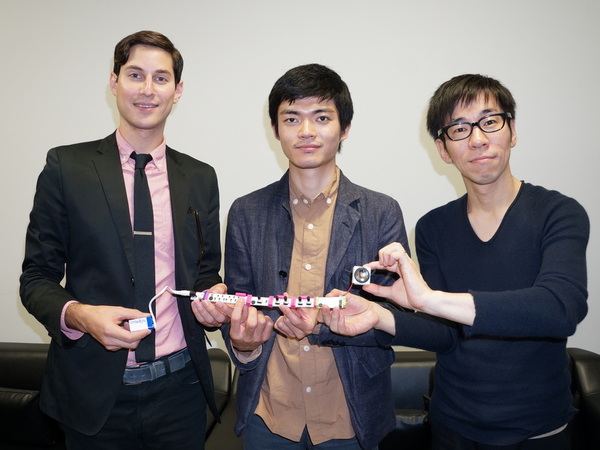

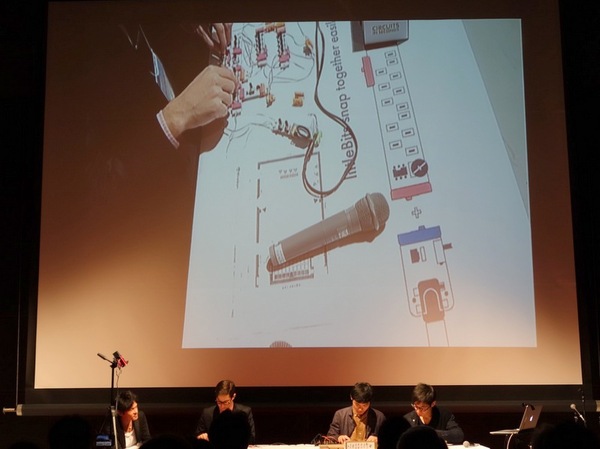

その製品発表が「Maker Faire Tokyo 2013」の会期中である11月3日に、お台場の日本科学未来館で行われた。当初来日予定だったアヤ・ブデールさんの体調が思わしくなく来日が叶わなかったが、littleBitsで製品開発を担当するポール・ロスマンさんは来日し、KAOSSILATORなどの商品企画で有名な坂巻匡彦さん、monotronやVolcaといったネオアナログシンセの回路設計者である高橋達也さんと共に登壇して、製品のプレゼンテーションを行った。

Synth Kitの開発期間は約9ヵ月。今年1月に坂巻さんニューヨークのlittleBitsを訪問した際に「ポールの食いつきがやたらよく」すぐに製品化が決定したという。プレゼンテーション終了後に、30分ほど時間をいただいて、登壇した3人にお話を伺ってきた。なお、我々取材チームはまったく英語がダメな上に、ポールさんも日本語ができないので、彼との会話はKORGの担当の方や高橋さん、坂巻さんにその都度翻訳してもらった。

この連載の記事

-

第164回

トピックス

より真空管らしい音になるーーNutubeの特性と開発者の制御に迫る -

第163回

トピックス

超小型ヘッドアンプ「MV50」のCLEANは21世紀の再発明だった -

第162回

トピックス

欲しい音を出すため――極小ヘッドアンプ「MV50」音色設定に見る秘密 -

第161回

トピックス

最大出力50Wのヘッドアンプ「MV50」は自宅やバンドで使えるのか? -

第160回

トピックス

新型真空管「Nutube」搭載ヘッドアンプのサウンドはなにが違う? -

第159回

トピックス

開発で大喧嘩、新型真空管「Nutube」搭載超小型ヘッドアンプ「MV50」のこだわりを聞く -

第158回

トピックス

唯一無二の音、日本人製作家の最高ギターを販売店はどう見る? -

第157回

トピックス

「レッド・スペシャルにないものを」日本人製作家が作った最高のギター -

第156回

トピックス

QUEENブライアン・メイのギターを日本人製作家が作るまで -

第155回

トピックス

QUEENブライアン・メイのギターは常識破りの連続だった -

第154回

トピックス

てあしくちびるは日本の音楽シーンを打破する先端的ポップだ - この連載の一覧へ