チップセット黒歴史の候補として、VIA Technologiesの製品を真面目に拾っていくとキリがない。例えばKT266ではAGP 4x動作時にハングアップするし、South Bridgeに統合されたAC97/VIA Vinyl HDはドライバーの出来が悪くて音が出ないといった事例がある。

チップセットそのものではないが、オンボード搭載されたVIAのIEEE1394もトラブルが非常に多い。また、K8T890にいたっては、Athlon 64 X2に対応できず、新リビジョンをリリースすることになり、またもやマザーボード交換が発生している。

さらに、333MHzのFSBとDDR-333に対応したAthlon向けチップセット「KT333」の後継として出てきた「KT400」は、400MHz FSBにもDDR-400にも対応しない、単にKT333にAGP 8xの対応を追加しただけの仕様※1で、これを理解せずに購入したユーザーが泣きをみている。

※1 後継のKT400Aで400MHz FSBに対応、KT600でやっとDDR-400に対応した。

このように、VIAには細かい話は山ほどあるが、黒歴史というほどではないだろう。そこで今回はALiに話を移し、出荷されなかったチップセット「ALiMAGiK 2」にスポットを当ててみよう。

新機能より安定性を重視

市場での存在感が薄いALi

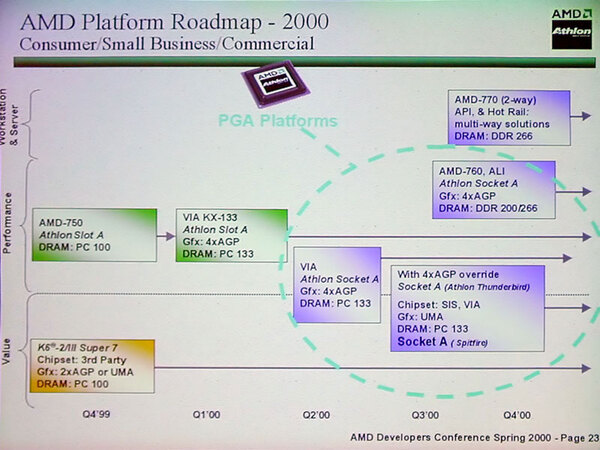

ALiのK7用チップセットは連載197回でも、AMDのロードマップに少しだけ記載されている。詳細は連載56回でも紹介したが、いくつか省いた事柄があるので改めて紹介しよう。

ALiが独立した企業に至る経緯は連載55回で解説しているので省略する。そのALiは、Dr. Chin Wuが1993年以来、長らく同社の社長を務めてきていた。

ALiはチップセット専業というよりは、当時としては先進的なデジタル回路全般をカバーする企業で、486互換CPUやグラフィック、チップセット各種や、メディアコントローラーなど、非常に幅広い製品群を誇った。チップセットビジネスはSiSやVIAと比べるとそれほど力を入れなかった(入れられなかった)側面もあり、結果としてマーケットでは両社の後塵を拝することになった。

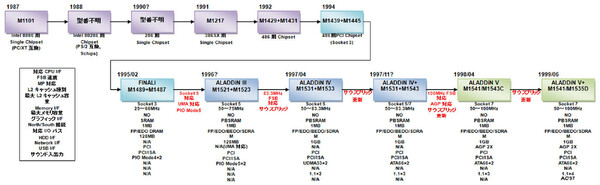

ALiの1999年頃までの製品展開(上図)をみてみると、新製品は平均して毎年1つという程度で、VIA TechnologyやSiSのような怒涛の製品展開とは一線を画したものになっている。もっともVIAやSiSの製品は、その分機能、特にサウスブリッジ側に集積される周辺回路周りの機能に不具合があるのは珍しくないありさまだ。

もちろん、怒涛の新製品投入を行なっていたら、周辺回路の検証を充分にやっている暇がない。逆にALiは新製品の投入間隔が長い分、検証をしっかり行なっていたため、安定性が高いという評判を勝ち取っていた。

ただ投入期間が長いということは新機能の追加、あるいは新CPUへの対応などは遅くなるのが常である。そして市場では安定性よりも新機能の方が目を惹きやすい。結果、組み込み用途や一部のデスクトップ/ノート向けには採用されつつも、VIAやSiSに比べると市場での存在感は極めて薄かった。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ