NECのオフィス向けサーバーで集約効果を測ってみた

3台のサーバーを仮想化集約して性能は落ちないのか?

2011年09月29日 09時00分更新

前回はコストパフォーマンスと省エネという観点で、NECの最新オフィスサーバーのお得度を調べてみた。最終回となる今回は、仮想化により物理サーバー3台を1台に集約した際の実用度を調べてみたい。

仮想化に移行できない不安を解消する

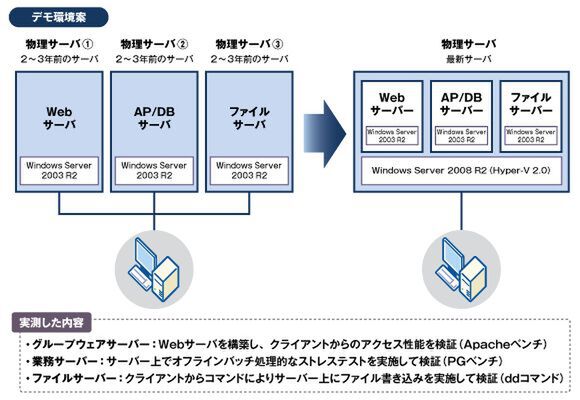

今回は仮想化により、3年前のサーバー3台を最新サーバー1台に集約し、そのパフォーマンスを計測してみようと思う。

1回目で見たとおり、こと日本のSMBの市場では仮想化はあまり積極的に受け入れられていない状況だ。仮想化ソフトや共用ストレージのコスト、サポートに対する不安などいろいろな背景があるが、サーバーを集約したら仮想化したサーバーの性能が落ちるのではないかという懸念も大きいと思う。なにしろ今まで3台あったサーバーを1台に集約するのだ。CPUやメモリ、I/Oなどを仮想サーバーで共有しなければならないわけで、性能が落ちてしまうと考えるのは普通だ。

今回はこの不安を解消すべく、NECにベンチマーク環境を用意してもらい、パフォーマンスの測定をお願いした。果たして、仮想化した後も現実的な性能を維持できるのだろうか?

現実的なベンチマークで

オフィス向けサーバーでの仮想化を調べる

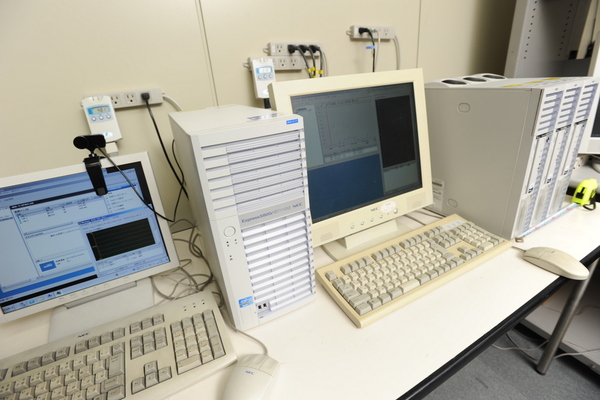

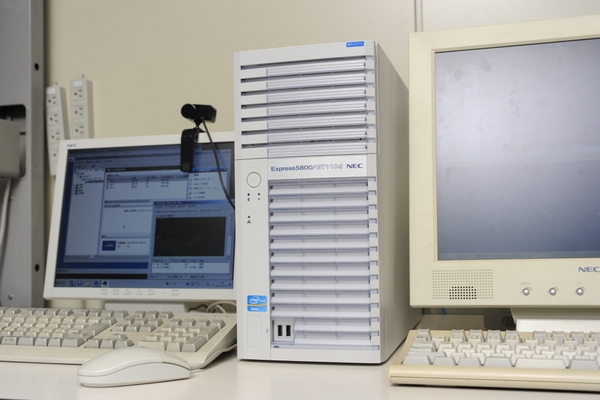

物理サーバーは、前回と同じく2008年に発売された「Express5800/110Ge-S」3台を用意し、それぞれグループウェアサーバー、業務サーバー、ファイルサーバーを動作させる。そして、もう1つこれら3台の物理サーバーをマイクロソフトの「Hyper-V」によって仮想化し、ゲストOSのWindows Server 2003を最新のExpress5800/GT110dで動かす。この新旧2つの環境をギガビットEthernetのLANにつないで、クライアントPCからアクセスさせ、その性能を調べようというものだ。

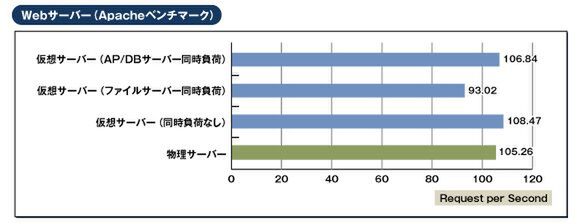

Webサーバーでのアクセス性能を検証

まずはApacheベンチを使ってWebサーバーに対して1000件のリクエストを出し、1秒あたりでどれくらいのリクエストをさばけるか、1000リクエストをさばくのにどれくらい時間がかかったかを物理サーバーと仮想サーバーで比べてみた。この検証では、ファイルサーバーと業務(AP/DB)サーバーで同時に負荷をかけることも試してみた。以下では1秒間にさばけたリクエスト数をグラフ化している。

グラフを見れば分かるとおり、性能は物理サーバーも仮想サーバーもほとんど変わらない。Express5800/110Ge-Sの物理サーバーを1.0とした場合の性能比は、Express5800/GT110dの仮想サーバー(同時負荷なし)が1.03、仮想サーバー(ファイルサーバーの同時負荷あり)が0.88、仮想サーバー(AP/DBサーバーの負荷あり)が1.02になる。ファイルサーバーの負荷が高いときにはやや性能が落ちるが、おおむね仮想サーバーも物理サーバーとほとんど変わらない性能を出せると判断できるだろう。

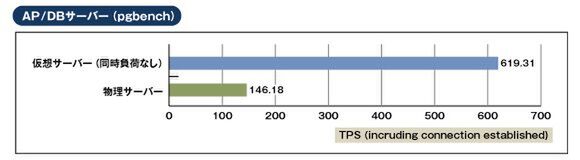

業務サーバーでは性能が一気に向上

次にアプリケーションとDBから構成された業務サーバーで、pgbenchを走らせてみた。pgbenchはPostgreSQLに同梱されているシンプルなベンチマークツールで、データベースに対して一連のSQLコマンドを発行するオフラインバッチ処理的なテストを実施するものだ。接続数を100クライアントに設定し、Express5800/110Ge-Sの物理サーバーとExpress5800/GT110dの仮想サーバー(同時負荷なし)上でそれぞれ動作させた結果を調べてみた。以下はpgbenchのTPS値のグラフとなる。

pgbenchで算出されたTPS(Transaction Per Second)を元に性能比を出してみると、物理サーバーが1.0に対して、仮想サーバー(同時負荷なし)でなんと4.24になる。仮想サーバーが物理サーバーに比べて約4倍以上の性能比があり、Express5800/GT110dのハードウェアスペックの違いが如実に表れた結果となった。

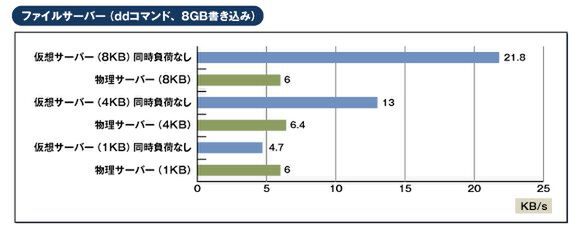

ファイルサーバーでも充分な性能を確保

最後の検証は、ddコマンド*1でファイルサーバーへの書き込みを実施する検証だ。8GBのファイルを物理サーバー、仮想サーバーそれぞれに1/4/8KB単位で書き込み、そのスループットを測った。

*1 ddコマンドはLinuxの各種ツールをWindows上で動作させる形で実施

これを見ると、何KBの転送であっても、Express5800/110Ge-Sの物理サーバーはほとんど数値が変わらないが、仮想サーバー(同時負荷なし)は転送データのサイズが大きい方がスループットが高くなるという傾向が得られた。物理サーバーを1.0として見た場合の性能比は、1KBのサイズの際は0.78にとどまっているが、4KBになると2.03、8KBになると3.63まで向上する。仮想ファイルサーバーでも十分なパフォーマンスを得られ、仮想化にも充分耐えうるスペックであることがわかった。

仮想化のメリットはさまざまなところで喧伝されるとおりだ。サーバー自体のコストや設置スペース、電力消費などを削減し、管理も容易になる。現在はおもにデータセンターのサーバーを対象に行なわれているが、こうした仮想化のメリットはオフィス向けサーバーについても同じだ。今後オフィスサーバーの分野にも、仮想化の波が訪れるに違いない。

●

オフィス向けサーバーというと、とかく価格重視のタワー型PCというイメージもあるが、NEC製品はこうした製品と明らかに一線を画している。サーバーとしての信頼性や性能はもちろん、省電力・省スペース、仮想化対応の充実したスペックなど、今求められるオフィスサーバーの要件を実にバランスよく満たしている。また、防塵や40℃動作保証、静音性などの現場の声を反映した工夫も数多く盛り込んでいる。こうしたこだわりと多くの日本企業で受け入れられてきた実績が、まさに「Express5800を買っておけばOK!」という安心感につながっているわけだ。今後、徹底的に省エネをはかりたいユーザーや、改めて仮想化にきちんと向き合いたいユーザー、なにより安心・確実なサーバーを導入したいユーザーにとってみれば、NECのオフィスサーバー以外に選択肢はないだろう。

この連載の記事

-

第3回

サーバー・ストレージ

価格と省エネ効果を見ればサーバー買い換えは自明の理 -

第2回

サーバー・ストレージ

これがNECの新オフィスサーバーに買い換える理由 -

第1回

サーバー・ストレージ

震災とクラウドでオフィスサーバーは消えるのか? -

サーバー・ストレージ

NECが考える今必要なオフィスサーバーの姿 - この連載の一覧へ