この連載の第1回はインテルのプロセッサーロードマップであった。第1回ではCore 2からスタートということで、それ以前のプロセッサーについては触れていなかった(第22回でも多少触れている)。1年以上延々とロードマップを書き続けて、やっと一巡した感があるので、今回からしばらくは古い製品をまとめて解説していきたいと思う。

i4004から始まったインテルプロセッサー

i8080でx86の基礎が固まる

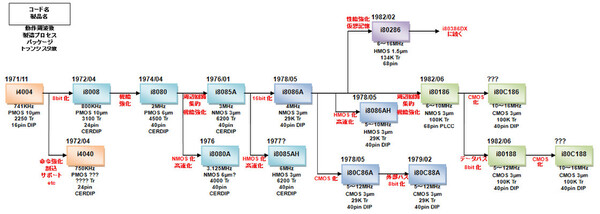

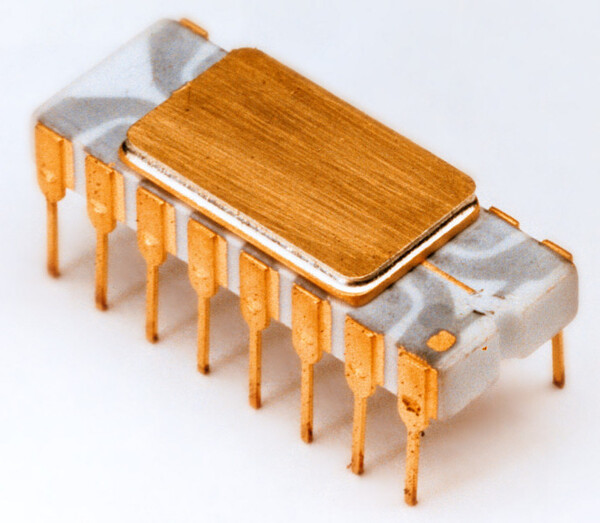

1971年に登場した、インテル最初のプロセッサーである「i4004」については、聞き覚えのある方も多いだろう。当時ビジコン社から出向の形でインテルに出向いた嶋 正利氏が設計に携わった、ということでも有名である。i4004は4bitのCPUで、アドレス12bit/データ8bitながら外部バスは4bit幅で、これを時分割多重で出力するという、ある種ものすごい設計になっている。

ここまでしたから16ピンDIPのパッケージで収まったとも言えるが、逆にそのため性能は恐ろしく低かった(大雑把に言えば0.03MIPS)。とは言え世界初のワンチップマイクロプロセッサーでもあった。

このi4004をベースに、命令数やレジスターなどを増やして性能を改善したのが「i4040」だ。発表そのものは1972年ながら、製造は1974年からとなっている。性能を改善と言っても、周辺回路はi4004のものをそのまま使えるように配慮したためか(4040で新規に追加されたチップもある)、外部バスは4bitのままである。

このi4040とは別の方向性でi4004を強力にしたのが、やはり1972年に登場する「i8008」である。このi8008もi4004と似て、CTC(Computer Terminal Corporation)という企業との共同開発によるものである。最終的にi8008は、CTCの製品には利用されなかったが、これをインテルは外販することにした。使いにくさはi4004によく似ていたが、外部バスは8bitとなり、性能もi4004のほぼ倍となっている。

これを改良して使いやすくするとともに、性能を引き上げたのが、1974年に発表された「i8080」である。命令セットはi8008の上位互換となっており、x86の元になる命令セットはここで規定されたことになる。当初はPMOSプロセスで製造されたi8080だが、1976年にはNMOSプロセスに切り替わった「i8080A」が登場し、やや高速動作が可能になっている。

このi8080は、NECなど数社にセカンドソース供給された。例えばNECからは「μPD8080」として発売されている。またそれ以外にも、互換品が多く出回った。その代表例が、米ザイログの「Z80」である。

ただ、i8080/i8080Aではプロセッサーとは別に、さまざまな周辺回路を用意する必要があった。そこで一部の周辺回路の機能を内蔵するとともに、一部命令を強化したのが1976年に登場する「i8085A」である。その後、恐らく1977年には、プロセスをHMOS※1に切り替え、6MHz動作を可能にした「i8085AH」も登場する。

※1 NMOSの一種だが、「Depletion-mode」というFETの動作モードを使う方式。通常のNMOSよりもやや高価格だが、より高速に動作する。

これに続いて、1978年にはi8080/8085の上位互換である16bit CPU「i8086A」が登場する。この8086の場合、NMOSとHMOS、CMOSの3種類の製造プロセスによる製品が混在していた。NMOS版では動作クロックが4MHzどまりであったが、HMOS版では10MHz、CMOS版では最終的に12MHzに達する。

このCMOSベースのi8086をベースに、外部バス幅を8bitに削減することで周辺回路コストを節約したのが、「i80C88」である。ちなみに8088はCMOS以外にNMOS/HMOSの製品もあったらしいのだが、こちらの詳細は不明である。一番メジャーだったのはCMOSのもののようだ。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ