i8080の後継を目指したiAPX 432

CPU黒歴史2回目でご紹介するのは、インテルの歴史の中ではかなり古い方に属する「Intel 432」チップである。正式名称は「Intel iAPX 432」で、iAPXとは「Intel Advanced Processor architecture」を意味する。発表は1981年で、少なくとも100セットのiAPX 432を搭載したシステムがあったことは確認されている。

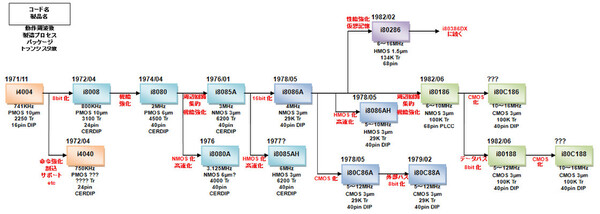

iAPX 432の開発が始まったのは1975年のこと。当時は「Intel 8800」という名前で開発されていた。名前からもわかるとおり、これは「Intel 8080」の後継となることを想定したプロセッサーだった(関連記事)。当時、インテルは競合メーカーであったモトローラ「6800」や、ザイログ「Z80」との戦いに追われていた。しかもこれらのメーカーは、次世代向けに「68000」とか「Z800」といった後継製品開発を進めていることも知られていたから、これら競合製品に打ち勝てるだけの性能や機能を盛り込むことを考えた。

この結果として、iAPX 432は8080の後継という枠を超えて、IBMのメインフレーム「System/360」並の機能を盛り込んだものに膨れ上がった。実際にiAPX 432を説明する場合には、「MPU」(Micro Processor Unit)の代わりに「Micro Mainframe」、という用語が使われることが多いほどだ。

メインフレームとは要するに、IBMの大型計算機に代表される、1990年代まで長く業界を支配してきたシステムである。そして、これとほぼ同じスペックを無理やり詰め込んだのがiAPX 432であった。具体的には以下の項目が盛り込まれることになった。

- ハードウェアレベルでのフォールトトレランス(耐故障性)

- マルチプロセッサー対応

- マルチタスク

- プロセス間通信機能

- オブジェクト指向

- 拡張可能な入出力

余談だが、このiAPX 432の最終仕様を纏め上げたのは、現在インテルでシニアフェロー兼上級副社長として、インテルCTOとIntel Labsのディレクターを勤めるジャスティン・ラトナー(Justin R.Rattner)氏である。

もう少し細かく説明しよう。フォールトトレランスをものすごく大雑把に言えば「全体として壊れない」ことである。例えば、CPUが何かの理由で壊れた場合には、すぐに代替プロセッサーが処理を肩代わりして継続することで、全体としては故障で処理を止めずに済む、といった具合だ。具体的には、iAPX 432のシステムではすべてのチップを二重化し、両方のチップを同時に使いながらそれぞれの結果を比較。エラーを検出してリカバリーする機能が搭載されていた。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ