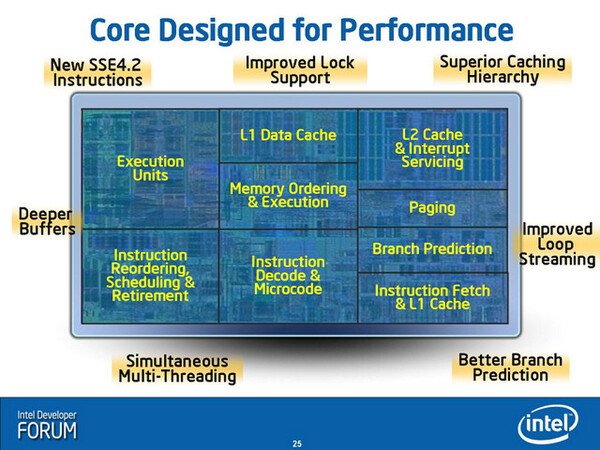

IDF上海の技術セッションにて、米インテル社の次世代CPUの「Nehalem」(ネハレム、ネヘレム)の内部アーキテクチャーの解説が行なわれた。Nehalemは、現行のPenryn(ペンリン)世代のCore 2 Duoプロセッサーと比べると、マイクロアーキテクチャー自体に劇的な変化はないが、地道な改良によりパフォーマンスが向上している。

特に大きな変更点は、CPUのハードウェア構成面にある。基調講演のレポート(関連記事)と重複するが、IDFの資料を元に、Nehalemの姿を明らかにしていこう。

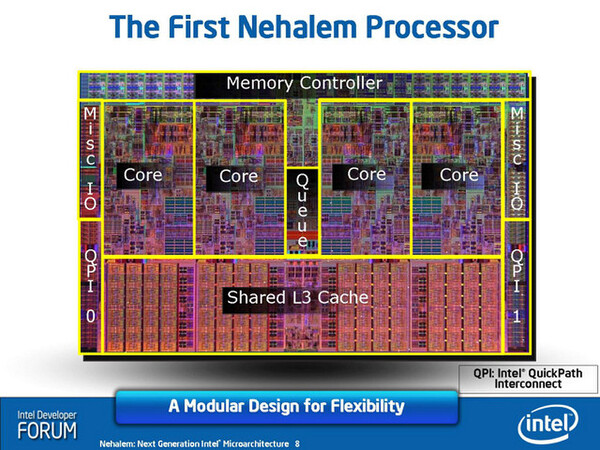

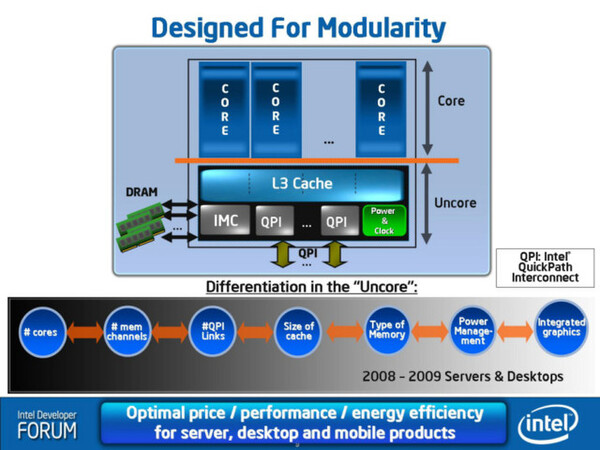

Core 2 Duoは既存のCPUコアを1パッケージにまとめることで、マルチコアCPUを構成している。Nehalemはこれとはまったく異なる。新しくCPUをデザインしなおし、CPUの機能ブロックをそれぞれモジュール化している。これにより、CPUコアの増減が容易になる。

Penryn世代のCPUは、ひとつのCPUダイに2つのCPUコアが実装されている。そしてPenryn世代の4コア製品は、2つのPenrynをひとつのCPUパッケージに収めた形になっている。6コアの「Dunnington」なら、3つのCPUを1パッケージ(2コア×3つ)にまとめているわけだ。またPenrynでは、CPUダイ間の通信は既存のシステムバス(FSB)で行なわれている。一方のNehalem世代では、CPU設計を改めて、CPUコアを1個単位で追加できる。

当初リリースされるNehalemは、多くても1パッケージで4コアとなっているが、設計次第で5コアや6コアのNehalemを作ることも可能だ。しかし同社の級副社長兼デジタル・エンタープライズ事業本部長のパット・ゲルシンガー(Patrick P.Gelsinger)氏によれば、「パフォーマンスを考えると、Nehalem世代では2~4~8コアになるだろう。現状では、中途半端なCPUコア数のNehalemをリリースする考えはない」と述べ、3コアの「Phenom X3」を供給する米AMD社とは、異なる路線に進むことを示唆した。

インテルでは、ノートパソコンとローエンドのデスクトップPCにはデュアルコアのNehalemを、メインストリームPCとハイエンドのデスクトップPC、サーバー&ワークステーションは4コアの製品を、そしてサーバー向けにオクタル(8)コアの製品を投入する予定だ。32nmの製造プロセスを使用する2009年登場予定のCPU「Westmere」(ウエストメア)では、8コア以上を目指すという。

キャッシュメモリーに特徴のあるNehalem

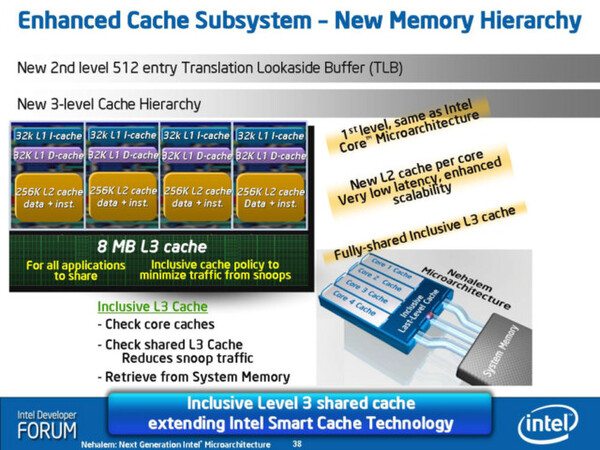

Nehalemの大きな特徴のひとつが、CPUのキャッシュメモリーを3段階搭載した点にある。各CPUコアは1次~2次キャッシュまでを個別に持ち、3次キャッシュはすべてのCPUコアが共有している。CPUに最も近い1次キャッシュは、データと命令キャッシュの2つで、それぞれが32KB。2次キャッシュはCPUコアごとに256KB。3次キャッシュは共有で、約8MBを持っている。

ただし、3次キャッシュの容量はCPUコア数によって増減する。8コアCPUでは、8MBの3次キャッシュでは少なすぎるし、2コアCPUでは多すぎる。製品バリエーションにより異なることになるだろう。1次~2次キャッシュメモリーの容量は、CPUコアが増減しても変わらない。