米インテル社が主催する開発者向け国際会議「Intel Developer Forum Shanghai 2008」(以下IDF上海)。2日から開催される一般公開の前日には、報道関係者向けのセッションをまとめて行なう「Day 0」(デイ ゼロ)が行なわれた。Day 0では、一般のセッションでは詳細に語られることの少ない、インテルのリサーチラボや投資部門などの現状についてが紹介された。

そのDay 0の中でも筆者が注目したのが、モバイルデバイスについてのビジョンや研究だ。

「Carry Small、Live Large」をキーワードに

インテルの研究部門のひとつである「Communications Technology Lab」のディレクター兼インテル シニアフェローのケビン・カーン(Kevin Kahn)氏は、「Carry Small、Live Large」(CSLL)というコンセプトについての説明を行なった。

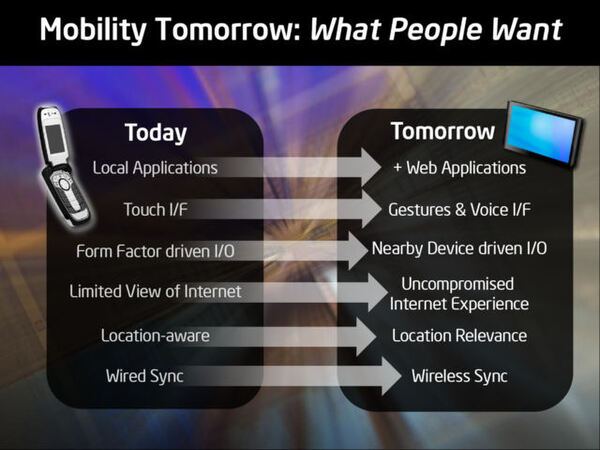

カーン氏は「I/Oの無線化」というテーマについて語った。「コンピューターの歴史は小型化への歴史でもあります。今日、PCは『UMPC』の登場により、片手で持ったりポケットの中に入れて持ち運ぶこともできるようになりました」

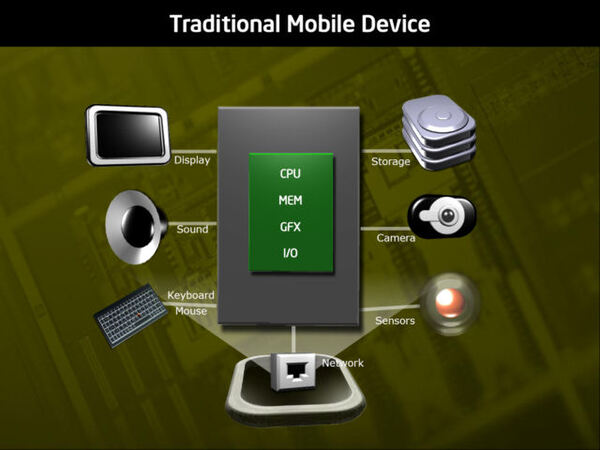

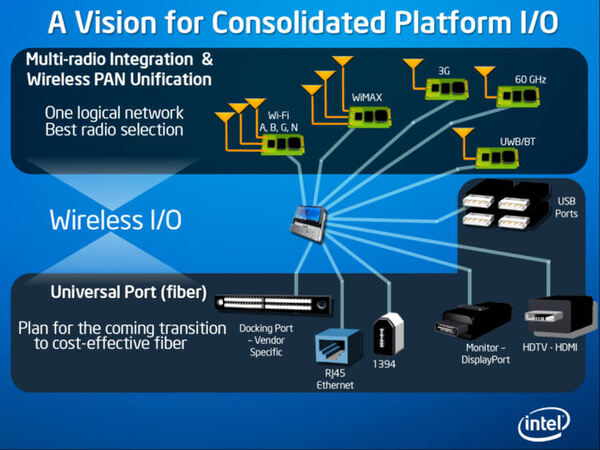

「しかし、PCをより便利に使うには、さまざまなインターフェスが必要になります。たとえば、USB、HDMI、LANポートなどがないと、ポータブルデバイスは使いにくい製品となるでしょう。しかし、小型を目標とするポータブルデバイスにありとあらゆるインタフェースを入れると、大型化してしまいます。そこで提唱したいのがデバイスのワイヤレス化『Wireless I/O』なのです」

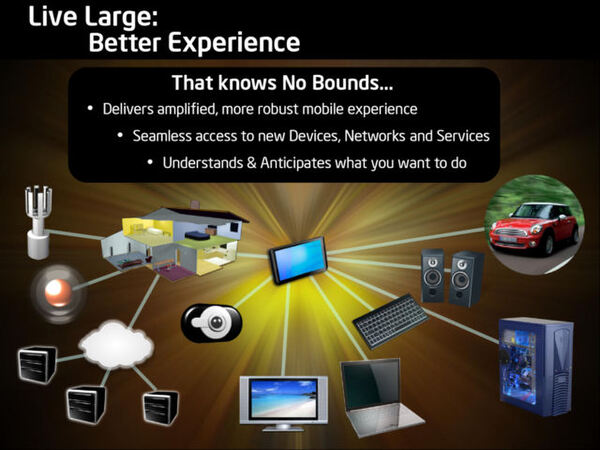

カーン氏によれば、ポータブルデバイスのI/Oを無線化することにより、今までとは違った新しい使い方が始まるという。例えば、ポータブルデバイスのディスプレーを無線化すれば、デスクトップPCのディスプレーセカンダリーディスプレーとして利用したり、逆にポータブルデバイスが持っているビデオをテレビに表示したりすることができる。

Wireless I/Oには60GHzのミリ波帯域の利用が計画されている。これは、1月に米国で開かれたCES 2008で、インテルやソニー(株)、松下電器産業(株)などがコンソーシアムを作った「WirelessHD」を利用するもののようだ。CSLLでは、WirelessHDを単にHD映像の転送に利用するだけでなく、パーソナルエリアネットワーク(PAN)やLANなどのスタックを載せ、さまざなネットワークが60GHzの物理層を利用できるように拡張する計画だ。

もうひとつ、CSLLで重要な点は「インテリジェント性」にある。カーン氏は以下の4つのキーワードを挙げた。

- Sensing(センシング)

- Inference(推論)

- Decision(決定)

- Action(行動)

CSLLの目標は単なる“超小型のパソコン”ではなく、より“身近に利用できるツール”というイメージだろう。ある意味、米アップル社が1988年に発表した「Knowledge Navigator」に近いものかもしれない。Knowledge Navigatorは製品ではなくビジョンであったが、CSLLは非常に製品に近いところまで来ていると感じた。

「CSLLのインテリジェンス性」を示すデモとして、CES 2008でのインテル会長 ポール・オッテリーニ(Paul Otellini)氏による基調講演(関連記事)でも披露された、「カメラ機能を持つCSLLデバイスで風景を撮影しながら、ネットワークでデータベースにアクセス。観光地の案内を表示したり、音声で説明を聞く」というビデオが流された。CSLLがこの領域まで進化するにはまだ時間がかかるが、基本となる構成要素である“パワフルなデバイス”“高速なネットワーク”“膨大なデータ”などは、現在でも存在する。これらを携帯型デバイスにまとめ上げることで、CSLLは実現されるのだろう。

さまざまな周波数の通信に使えるワイヤレスチップ「Multi-Radio」

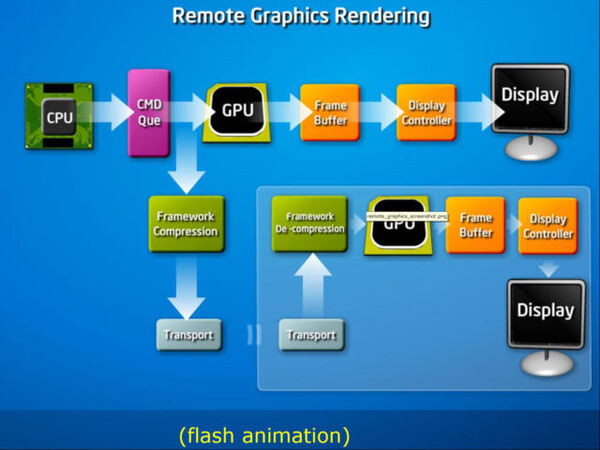

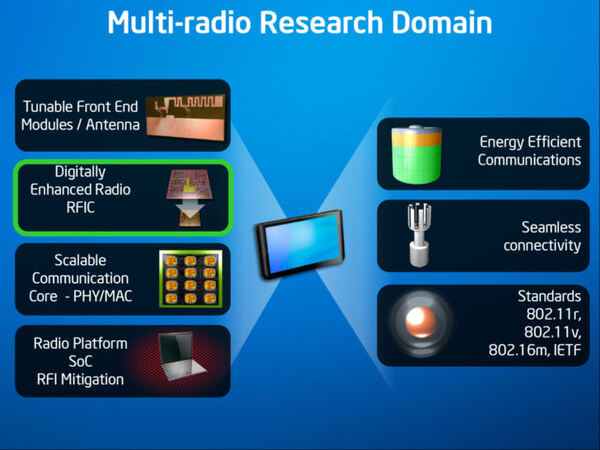

CSLLでのWireless I/Oを実現するテクノロジーとしては、Communications Technology Labのディレクター兼インテル フェローのKrishnamurthy Soumyanath氏が、CMOS半導体プロセスによる「Multi-Radio」を提唱している。これは、2003年のIDFで提唱された「Radio Free Intel」構想を具現化したものと言える。

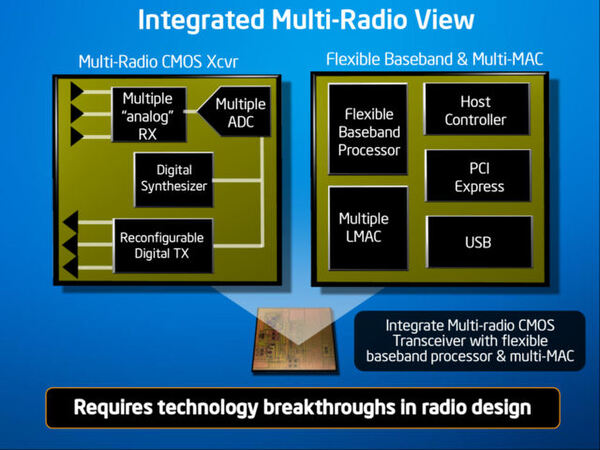

モバイルデバイスに必要な無線通信技術は、ざっと挙げるだけでもWiFi(IEEE 802.11a/b/g/n)にWiMAX、UWB、さらに3Gや60GHzなど、さまざまなものがある。これらをそれぞれ全部搭載すると、到底手のひらに乗るデバイスにはできない。そこで、無線やアンテナなどを含めてCMOSチップに統合して、さまざまな帯域での通信に利用できる汎用のワイヤレスチップを実現しようとしているのがMulti-Radioだ。

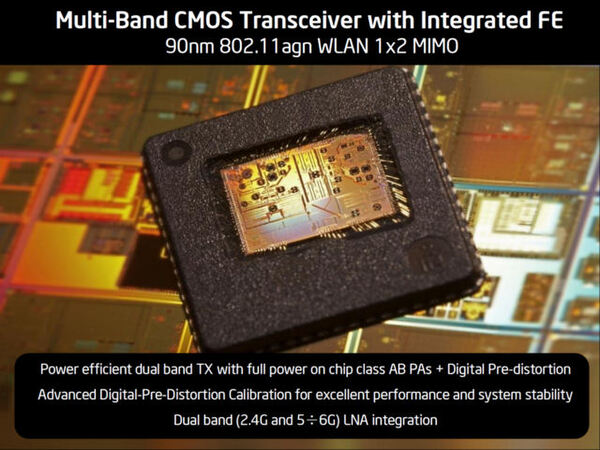

Multi-Radioでは、デジタル技術で無線周波数のチューニング機能を実現する。これにより、CMOSロジックでさまざなな帯域に対応できるチップが実現する。32nmプロセスでの実用化を目指しているというが、研究室レベルでは、90nmプロセスでWiFiのトライモード(IEEE 802.11a/g/n)に対応し、1×2 MIMOアンテナを搭載したチップの試作に成功している。また無線送信に使うパワーアンプも、65nmプロセスで試作している。

当初はWiFiやWiMAXなど用途を限定した製品となるが、数年以内にさまざまな帯域に対応できるMulti-Radioチップがリリースされることになるだろう。このようなチップが登場すれば、コストを抑えてさまざまな無線通信技術に対応できるモバイルデバイスが実現できると期待される。