ASCII Power Review 第209回

ニコンファンとして徹底的に試してみました

ニコン「Z8」実機レビュー = フラッグシップの性能を70%のボディーに凝縮したお買い得モデル

2023年05月29日 10時00分更新

ニコンのフルサイズミラーレス「Z8」が発売された。2021年末に発売されたフラッグシップモデル「Z9」と同等のスペックを、小型化されたボディーに搭載している。

ニコン復活の象徴ともいえる「Z9」だが、価格やサイズなどから少し敷居が高いと思っていた人も多いはず。そんなニコンファンにとって「Z8」はまさに待望の一台だ。

Z9を70%のサイズに凝縮 なのに、撮影機能が同等なのはスゴい

正面から見ると「Z9」の下部をぶった切ったようなボディー。小型化とはいえ手にしてみると結構な重さで厚みもそれなりにある。手の小さい人だと大柄に感じるだろう。

それでも「Z9」よりは約30%サイズダウンし、グリップも手に馴染みやすい形状なのでホールド感はよい。ハイエンドモデルとしては許容できるサイズ感だ。

操作系は「Z9」には備えていた上面左肩の「レリーズモードダイヤル」が省かれたが、頻繁に連写設定を変更しないのなら困ることは無いだろう。

シャッターボタン周りや背面のボタンやダイヤル配置は変わらないので、「Z9」と併用しても迷わず操作することができる。

背面液晶もレンズ光軸上で可動できる縦横4軸式を採用。ただ「Z9」のときは画期的と思ったが、チルト式とフリーアングル式を組み合わせた機種も登場した現状では更なる進化を求めたいところだ。

被写体の動きを常にそのまま表示できる「Real-Live Viewfinder」や、動体撮影でも歪みのない積層型撮像素子によるメカシャッターレスなど「Z9」で採用された最先端の機能も同じである。

給電専用と信号専用のUSB Type-Cを搭載

記録もSDカードが使えるのはありがたい

メディアスロットはCFexpressタイプBとSDのダブルスロットを内蔵。速度面などではCFexpressのほうが優位性はあるが、まだまだ価格が高いので普及しているSDが併用できるのは嬉しい。

端子類はLANやシンクロ接点が省かれたが、代わりに通信専用と充給電専用の2つのUSB Type-C端子を搭載する。

従来はPCとの直結撮影などでUSB接続しつつ電源供給をするには専用のACアダプターが必要だったが、充給電専用端子のおかげで市販のUSB充電器(モバイルバッテリーでも可)が使用できるのはありがたい。なお充給電を行えるのはPD対応の製品になる。

バッテリーは「Z5」(2020年発売)以降の機種に採用されている「EN-EL15c」だ。このバッテリーは旧製品との互換性があり、さすがに初期の「EN-EL15」は使用不可だが、2017年以降の「EN-EL15a」なら使用が可能である。型番によって撮影枚数の減少や少なくボディー内充電に非対応などの制限はあるが、古くからの資産を無駄にしない姿勢がありがたい。

オプションとして「EN-EL15c」を2個装着できるバッテリーグリップ「MB-N12」(5万2800円)も同時に発売した。装着すると全高約175mm(実測)で重量は1365g(バッテリー2個装着時)になる。「Z9」は全高149.5mmに重量1340gなので、かなり背高になるが重さはさほど変わらない。

またバッテリー2個を装着した状態なら、手前のバッテリーをホットスワップで交換が可能。USB端子を備え「MB-N12」単体でバッテリーの充電もできるのが便利だ。

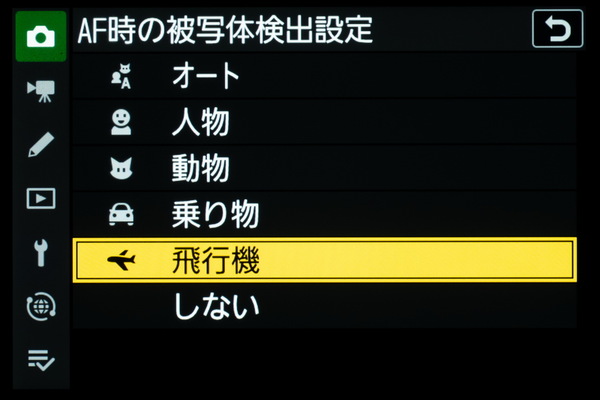

撮影機能も「Z9」と同等で被写体検出は9種類に対応している。実際、動物や乗り物なども被写体がはっきり見えている状態では確実に検出してくれる。

ただ手前に別の被写体がいたり、逆光で瞳が影になっていたりすると微妙なこともあった。被写体検出はまだ発展途上の技術なので、カメラに任せっぱなしにするよりはAFエリアを変えてみるなど工夫をしつつ活用するといいだろう。

都市のビルの合間と飛ぶ飛行機で被写体検出(飛行機モード)をテスト。「オートエリアAF」だと手前の建物にピントが合うことがあったので、「ワイドエリアAF (S)」で撮影してみた。使用レンズ「NIKKOR Z 100-400mm F4.5-5.6」・絞りF5・シャッタースピード1/1250・ISO160・WBオート。

被写体検出オートに「オートエリアAF」で電車を撮影。前もって運転席が検出されていれば、この写真くらいアップになってもピントは合い続けてくれる。使用レンズ「NIKKOR Z 100-400mm F4.5-5.6」・絞りF5.6・シャッタースピード1/200・ISO100・WBオート。

被写体検出オートに「オートエリアAF」で撮影。被写体が小さく、さらに逆光なので検出は不安定だった。使用レンズ「NIKKOR Z 100-400mm F4.5-5.6」・絞りF5.6・シャッタースピード1/640・ISO400・WBオート。

被写体検出動物に「オートエリアAF」で撮影。カメなど検出対象ではない動物も、瞳を認識すれば認識するようだ。使用レンズ「NIKKOR Z 100-400mm F4.5-5.6」・絞りF5.6・シャッタースピード1/1000・ISO250・WBオート。

高速連写が可能な「ハイスピードフレームキャプチャ+」では画質はJPEG NORMALに固定されるが11MB(4128×2752ドット)で最高秒120コマの撮影ができる。

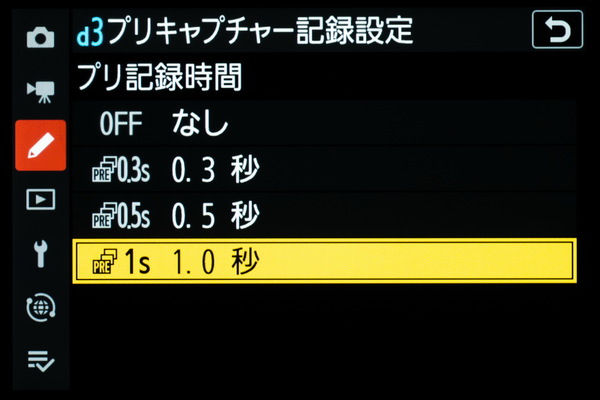

さらにシャッターを押す以前にさかのぼって記録する「プリキャプチャー」も可能で、鳥の飛び立つ瞬間などタイミングが難しい撮影も難なくこなしてくれる。「ハイスピードフレームキャプチャ+」は45MB(8256×5504ドット)で秒30コマ、APS-Cクロップの19MB(5392×3592ドット)で秒60コマに設定することもできる。なおRAWを含むすべての画質モードの場合は最高秒20コマで、「プリキャプチャー」には非対応だ。

「ハイスピードフレームキャプチャ+」の秒120コマで撮影した写真をGIFアニメに。羽ばたきや水飛沫の動きがキメ細かく写っている。使用レンズ「NIKKOR Z 100-400mm F4.5-5.6」・絞りF5.6・シャッタースピード1/3200・ISO800・WBオート。

秒120コマと「プリキャプチャー」で鳩が飛び立つ瞬間を撮影。こんな写真がいとも簡単に撮れてしまうのがスゴい。使用レンズ「NIKKOR Z 100-400mm F4.5-5.6」・絞りF5.6・シャッタースピード1/5000・ISO1600・WBオート。

撮像素子はもちろん動体歪みのない積層型で、走る電車を撮影して確認してみたが、やはり歪みは気にならなかった。

「ハイスピードフレームキャプチャ+」秒30コマで撮影。ほとんど動体歪みはない。使用レンズ「NIKKOR Z 24-120mm F4」・絞りF4・シャッタースピード1/3200・ISO1600・WBオート。

さすがニコンのフラッグシップ

60万円の価値あるカメラだ

4571万画素と高解像度なので、動物をアップで撮影しても毛並みなどが精細に写しだされる。初期設定の「ピクチャーコントロール」(画質仕上げ)はメリハリのあるコントラストや鮮やかな発色など少し派手な印象で、もう少し落ち着いた写りが好みなら「ピクチャースタイル」で調整するといいだろう。

高速シャッターで噴水を撮影。高画素だけあって細かい水飛沫もはっきり写っている。使用レンズ「NIKKOR Z 24-120mm F4」・絞りF5.6・シャッタースピード1/8000・ISO1600・WBオート。

ペンギンが叫んだところを偶然撮影。拡大してみると細かい部分の精細さが少し怖い。使用レンズ「NIKKOR Z 100-400mm F4.5-5.6」・絞りF5.6・シャッタースピード1/4000・ISO400・WBオート。

ややコントラストやシャープネスが強めに感じるが、そのぶんキレのある描写だ。使用レンズ「NIKKOR Z 100-400mm F4.5-5.6」・絞りF5.6・シャッタースピード1/4000・ISO400・WBオート。

初期設定では「アクティブDライティング」(階調補正)はオフになっているが、それでも明暗差は十分に再現されている。使用レンズ「NIKKOR Z 24-120mm F4」・絞りF5.6・シャッタースピード1/500・ISO64・WBオート。

高感度は常用最高でISO25600、拡張で102400まで設定ができる。6400あたりからノイズは感じるが常用感度内なら目立つほどではない。ただノイズ処理が少し強めで12800を超えると解像感低下が気になる。

試しにRAW画像でみてみると、粒の揃ったノイズなので現像での処理もしやすそうだ。解像感を重視するならRAWで撮影したほうがいいかもしれない。

この連載の記事

- 第246回 16型で1.4kgを実現した究極の2in1モバイルノートPC = 「LG gram Pro 2in1」レビュー

- 第245回 フルサイズ6000万画素超えの最強ミラーレスカメラ「ライカSL3」実写レビュー

- 第244回 DellのハイエンドモバイルPC「XPS16」実機レビュー = 未来デザインの16型はGPUも爆速だ!

- 第243回 SIGMA渾身の最新レンズ「15mmF1.4」「500mmF5.6」「70-200mmF2.8」実写レビュー

- 第242回 Core Ultra搭載で11型大画面のポータブルゲーミングPC「ONEXPLAYER X1」実機レビュー

- 第241回 富士フイルムの4020万画素APS-Cコンパクトカメラ「X100Ⅵ」実機レビュー

- 第240回 ASUSが発売した「究極」の2画面モバイルノート「Zenbook DUO」実機レビュー

- 第239回 Core Ultra搭載で最強2in1ノートだ = 「HP Spectre x360 16」実機レビュー

- 第238回 ハーフNDフィルター内蔵でAFも進化の「OM-1 MarkⅡ」実機レビュー

- 第237回 Core UltraとGeForce RTXの組み合わせを計ってみた = 「AORUS 15 (2024)」実機レビュー

- この連載の一覧へ