マーク・ザッカーバーグCEOは「リブラ」に期待していたようだが……

仮想通貨をめぐる悲観論が強まっている。このところ、明らかに悪いニュースが続いているからだ。

フェイスブックを中心に、2020年上半期のサービス開始を目指している新しい仮想通貨リブラ(Libra)をめぐって、10月に入って以降、撤退を表明する動きが相次いだ。

10月8日には、欧州委員会の委員がリブラを含む仮想通貨の規制のため新たなルールを策定する考えを示した。さらに、18日にアメリカのワシントンで開かれたG20(20か国・地域)財務省・中央銀行総裁会議は、法定通貨を価値の裏付けとする「ステーブルコイン」に対して、厳しい規制を導入する方針で合意した。

こうした流れの中で、ビットコイン(通貨単位:BTC)の価格も下落基調にある。

●現在は80万円台後半

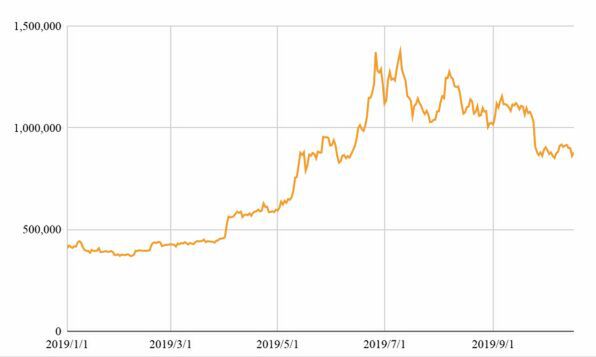

取引所ビットフライヤーが公開している毎日のビットコイン価格の終値を基に、2019年1月以降の値動きをみてみよう。

本稿執筆時点の10月17日の終値は約87万9000円だ。

仮想通貨の価格は2019年春以降、上昇が続き、2019年7月10日には、この年の最高値にあたる137万5000円台を記録した。

6月中旬以降は、おおむね100万円を超える価格水準だったが、7月10日に年初来最高値を記録して以降じわじわと値を下げ、9月下旬には100万円を割った。

2019年1月1日〜10月17日のビットコイン価格の推移(ビットフライヤーが公開している終値のデータを基に筆者作成)

ただ、1月1日の終値が40万8000円台、年初来の最安値が36万9000円台だったことを勘案すると、比較的高いパフォーマンスを示しているとする分析もみられる。

●リブラからの撤退が相次ぐ

フェイスブックなどが発行を準備しているリブラをめぐっては、このところ悪いニュースが重なっている。

6月に公表されたリブラの構想では、全世界で100社ほどが「リブラ協会」のメンバーとなり運営を担うとされた。

フェイスブックの子会社カリブラ(Calibra)がメンバーに入っているものの、同社側は、カリブラは、協会のいちメンバーに過ぎないと、ホワイトペーパーやさまざまな場で強調してきた。

10月2日に来日したカリブラのビジネス開発ディレクター、キャサリンポーター氏も講演で、「カリブラは、フェイスブックから完全に独立している」と強調した。

10月4日になって、オンライン決済のペイパルが協会からの離脱を表明。その後、マスターカード、ビザ、ペイパル、ストライプ、イーベイ、メルカード・パーゴ、Booking.comが不参加の方針を発表した。

●リブラ、決済基盤としての先行きは暗雲

6月の時点では、28社が名前を連ねていたが、10月15日に発表された正式な協会の初期メンバーは21社になった。

ただ、世界中の多くの企業が協会への参加を希望しているという。1500社が列をつくっているとの報道もある。

日本でもネット証券のマネックスグループを含む複数の企業が、協会のメンバー入りを目指している。

立ち上げの段階で大きくつまづいたのは、リブラへの不参加を表明した7社のうち、5社が決済を本業とする大手企業だったことだ。

当初は、ビザやマスターカード、ペイパルなどが参加すれば、リブラはこうした企業が世界規模で広げてきたネットワークを利用でき、決済基盤として、大きな優位を確保できると期待されたからだ。

10月15日付のウォール・ストリート・ジャーナルのコラムは、次のように指摘している。

「とりわけ金融サービス機関の撤退は、リブラの終わりの始まりを示唆している可能性がある」

●気になるペイパルの動き

この連載の記事

- 第375回 「サポート切れルーターはすべて廃棄を」米CISAが異例の命令、その深刻な理由とは

- 第374回 ホワイトカラー、AIでいよいよ不要に? テック株暴落の裏にAnthropic

- 第373回 iPhone値上げは不可避か メモリ価格が大幅上昇、アップルCEOも言及

- 第372回 スペイン首相も標的に──最恐スパイウェア「ペガサス」事件、捜査打ち切りで残る深い謎

- 第371回 アメリカと台湾が半導体めぐり新たな通商合意 台湾なしでは立っていられないアメリカ

- 第370回 レアアース、中国と険悪なら海底から取ってくればいいじゃない

- 第369回 大手銀行vs.新興Wise SWIFTが仕掛ける“少額送金の逆襲”

- 第368回 ITの中心地サンフランシスコで大停電、ロボタクシーが路上で立ち往生

- 第367回 日本でも怖いTikTokの“アルゴリズム” 米政府はなぜ米国事業切り離しにこだわったのか

- 第366回 メモリ供給は“危機的” PCもゲーム機も高値続きか

- この連載の一覧へ