AWS Summit 2024の基調講演で再認識させられた「Now Go Build」の意味

食糧不足や医療危機などの社会課題に、今あるAIで立ち向かうテクノロジストたち

2024年06月24日 09時00分更新

6月20日のAWS Summit 2024の基調講演に登壇したAmazon.com CTOのヴァーナー・ボーガス氏は、「社会課題とAI」をテーマにしたストーリーを披露。食糧不足、医療危機、自然災害、児童虐待などさまざまな課題に立ち向かうテクノロジストたちのチャレンジを情熱的に語るとともに、生成AI一辺倒の市場にも一石を投じた。

新しいAWSのエグゼクティブたちが日本の聴衆たちに第一声

6月20・21日の2日間に渡って幕張メッセで開催されたAWS Summit Japan 2024。毎年3万人近くが参加するAWS最大のイベントということで、今年も多くの参加者が詰めかけた。ラスベガスの巨大なイベントを彷彿させる幕張メッセの基調講演会場は満員。約13年に渡り日本法人のトップを務めた長崎忠雄氏が3月に退任して初めてのAWS Summitということで、その方向性を占う基調講演には大きな注目が集まったようだ。

田中知之氏(FPM)によるアップテンポなDJセットで温まった基調講演会場。冒頭ビデオメッセージで登場した6月に就任したばかりの米Amazon Web Services CEOのマット・ガーマン氏は、AWS Summitでの学びやアイデア創出、ネットワーキングなどに期待するとともに、長期的な日本市場へのコミットについて言及。年始に発表した2兆2600億円という巨大投資について言及し、「日本のGDPに5兆5000億円規模の経済効果をもたらす」とアピールした。

続いて壇上にはAmazon Web Services APJ バイスプレジデント & マネージングディレクター 兼 日本マネージングディレクターのハイミ・バレス氏が登壇。日本語での挨拶のあと、日本におけるAWSのコミットについて振り返る。

2011年の東京リージョン開設、2021年の大阪リージョン開設、昨年は生成AIの基盤サービスを提供するAmazon Bedrockを北米に続き日本でスタートした。また、ガーマン氏も言及した巨額投資とあわせ、クラウドをイノベーションを起こす基盤を整備してきたとアピール。「2日間の学びの場を楽しみ、アイデアの源泉としてもらい、未来のイノベーションにつなげてほしい」とエールを送った。

AIが当たり前になれば、誰もAIと呼ばない

バレス氏の後に登壇したのは、Amazon.comのCTOであるヴァーナー・ボーガス氏だ。同氏は昨年末のAWS re:Inventでの講演と事例ストーリーをリミックスし、既存のITイベントでの講演とは一線を画する、AIとデータについてのビジョナリーなストーリーを日本の聴衆に披露した(関連記事:倹約的なアーキテクトとは? AmazonボーガスCTOが今一番気になるコストとAIを語る)。

ボーガス氏はAIやクラウドを中心としたこの10年のテクノロジーの進化を素晴らしいものとたたえつつ、大きな責任が伴うものと指摘した。「テクノロジーを活用し、ビジネスを効率化したり、イノベーションを起こしたり、お客さまを喜ばせるだけではなく、テクノロジストとして責任を負わなければならない。新しいスパムフィルターを開発するのではない。いわば善のためのテクノロジーだ」と語る。

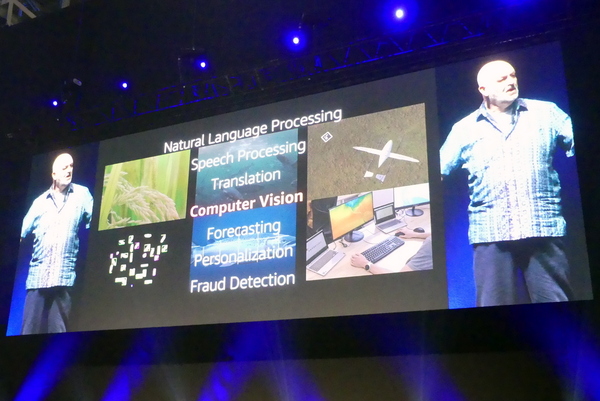

このイントロからすると、業界を大きく変革している生成AIの活用や「責任あるAI」のトピックに進みそうだが、ボーガス氏は「その話をしたくない」と語る。そしてピックアップしたのは、AIの父とも言えるジョン・マッカーシ氏の「AIが機能し始めたら、もはや誰もAIと呼ばなくなる」というコメントだ。「これまで40~50年間、AIに関してはさまざまな開発が行なわれた。画像認識、フォーキャスティング(予測)、近傍検索、リコメンデーションなど、さまざまなテクノロジーはとてもうまく機能している。しかし、これらをすでにAIとは呼ばない」とボーガス氏は語る。

ボーガス氏は、これまでのAIやロボットの取り組みを振り返るべく、3000年前までさかのぼる。「アリストテレスやソクラテス、プラトンなどの哲学者は自動化、あるいは機械で人間の能力を実現できるのではないかと語っていた。人間は脳の中の信号や符号を制御し、身体を動かしているわけだから、機械でも同じことができるのではないかと考えていた」とボーガス氏。

こうした思想は時代を経て1930年代にようやく実現の端緒にたどり着き、アラン・チューリングは「人間の脳をエミュレーションする」という思考の元、機械が人間らしいかどうかを調べるための「チューリングテスト」を発案した。1956年にはダートマス大学で、ワークショップが開かれ、現在のAIの父と言われるマービン・ミンスキーやジョン・マッケンシーなどが参加。こうした「脳からのトップダウンの指示」をエミュレーションし、生まれたのがエキスパートシステム。若き日のボーガス氏もこのエキスパートシステムの構築に携わったが、「あまりうまくいかなかった」という。

その一方で、現在のAIを形作ったのはロボット工学。人間の知覚をエミュレーションするというボトムアップでAIを実現するアプローチだ。スピーチツーテキスト、テキストツースピーチなどのAIサービスを見るまでもなく、現在のAIはこちらをベースにしている。そして、この実用例として挙げられたのが、Amazonのフルフィルメントセンターで動作するロボットだ。物流をアシストするこのロボットは操縦者がおらず、センサーを用いることで、自身のタスクに対して自律的に動作する。

この段階まで発展すると、深層学習、強化学習、教師モデルなしの学習などAIのソフトウェアもさまざまな変革を遂げる。そして、生成AIの基盤となるTransformer、そしてLLMの登場により、AIは新しい世代に突入している。こうして現在の生成AIのルネッサンスを迎えたわけだが、「40年間、すでにうまく機能しているテクノロジーがあることを忘れてはいけない。LLMは素晴らしいが、マラソンで言えば最初3歩くらい。まだ、よちよち歩き。(生成AIが)今後のテクノロジーのコアになっていくが、大事なのは今なにをすべきかだ」とボーガス氏は語る。歴史を振り返り、たどり着いたテーマは「AIをどのように使うかではなく、なにに使うか?」だ。

零細農家にID提供、食糧不足や精密農業の課題にAI活用

AIでいま何をすべきか? 「国連によると、今後20年間に世界の人口は20億人増えると言われている。私たちはどのように食料を確保すればいいのか。医療をどのように提供すればいいのだろうか?」と語るボーガス氏。同氏が世界各国に実際に足を運んで、取材した動画を配信する「Now Go Build」のシリーズから、人類がいま直面する課題に挑戦しているテクノロジストたちの事例を披露する。

ジャカルタにあるHARAは、零細農家にIDを付与するサービスを提供する。「こうした農家はIDがないため、種を購入しようにも、銀行からお金を借りられない。でも、ヤミ金に行くと、高い金利を取られるため、来年の収穫の半分はそれに使わなければならなくなる」とボーガス氏は語る。これに対してHARAは、耕作面積や収穫量などをAIで測定し、政府やNGO、金融機関に提供する。これにより、多くの農家が融資を受けられるようになり、しかも100%返済されているという。

続いて「AI for Food」の事例として紹介したのは、20万種の米の遺伝子を保管するフィリピンの国際稲研究所(IRRI)だ。IRRIは飢餓や貧困を引き起こす大規模な自然災害に対応するための種のバックアップや、より栄養価の高い「ゴールデンライス」の開発などを手がけている。ここでは世界から集まってきた種を仕分けるために画像認識を用いている。

また、読み書きのできない小規模農家のために、スマホを使わずにデジタルシステムにアクセスできるシステムを構築した。つまり、農家は電話を使い、音声で説明すれば、最適な肥料やタイミングがアドバイスされるため、収量が最適化される。「文字起こし、翻訳など、すでにあるテクノロジーを使って、実現されている」とボーガス氏は語る。

精密農業の事例として披露されたのが、日本企業であるヤンマーの事例だ。機械学習を用いて、温室の管理を行ない、個々の作物の成長を最適化している。また、タンパク質の摂取効率の高い魚の養殖をコンピュータービジョンで最適化しているのはAquabyte。北欧やチリにある同社のいけすでは、カメラやセンサーを用いて、20万匹に及ぶ鮭を個体として養殖している。「1匹でも発症すると、いけす全体に影響を及ぼしてしまうサカナジラミの対策も行なっている」とのことだ。

ドローンでワクチン配達、脳損傷をAIで検知 医療×AIの事例

もう1つの課題として挙げたのは医療分野だ。たとえば、スウェーデンでは乳がんの予防のために、女性は2年に1度マンモグラフィーを受ける。この医療画像の分析にAIを活用することで、リスク判定効率が30%以上向上したという。

また、到達困難地域にドローンでワクチンを配達するSwoopaeroの事例も披露。「ドローンにはAIの技術が詰まっている。たくさんのセンサーがあり、たくさんの課題を解決できる」(ボーガス氏)とのことで、空中や着陸地点の障害物を回避し、完全自律飛行で安全にワクチンを届けることができる。2018年にはすでにワクチンの配達に成功しており、現地から検体を持ち帰ることも可能になっているという。

さらに2億人の約75%が公共医療に依存するブラジルでは、医療機関のキャパシティが大きな課題だ。これに対しては安価なジェネリック医薬品を低所得者層の患者に提供する取り組みが始まっている。これに加え、AIを活用することで患者の医療記録を分析・予測し、疾患を予防する予防医療に役立てている。

アイルランドのCergenixは、200人に1人の割合で発症する新生児の脳損傷に対して、迅速に対応するためにAIを活用している。「こうした脳損傷は検査してすぐわかるものではなく、生まれて何ヶ月~何年しないと検知できない。しかも、症状として表れて来ない」とボーガス氏は語る。しかし、AIを用いた新生児の脳波検査を用いれば、EEGデータからこうした脳損傷をいち早く検知し、治療に活かすことができるという。

もちろんAmazon.comでもパーソナライズ、リコメンデーションなどAIはフル活用されている。実際、Amazon.comの買い物客の25%はこうした毎回AIを活用している。しかし、「顧客はこれをAIと呼んでいないし、AIだと思っていない」とボーガス氏は繰り返す。AIが当たり前に利用できるようになったいま、改めてなにをすべきかを聴衆たちに問いかける。

ビッグデータという干し草の中から針を見つける磁石がAIの役割

ボーガス氏は、次にAIのガソリンに当るデータの課題についてフォーカスを移す。「AIは単なるツール。重要なのはデータ。しかしながらデータは特権的なアセットになりがち。みんなに開放されているわけではない。課題を解決したいユーザーがデータにアクセスできない」とボーガス氏は指摘する。

この課題に対するアプローチとして、ボーガス氏はフィリピンの事例を挙げる。「フィリピンは毎年のように台風の被害にあっている。地震もある。いろいろな自然災害の被害を被っている国だ」(ボーガス氏)。しかし、支援団体が被災地に行こうとも、地図がないという。これはビジネスの観点でメリットのある地域でしか地図が作られていないから。ボーガス氏は「フィリピンのような貧困国は関係ないというわけだ」と皮肉る。

しかし、OpenStreetMapというプロジェクトで公開されている地図データを用いれば、支援団体は僻地であっても、被災地にたどり着くことができる。また、Digital Data Africaは、NASA、EASA、JAXAなどから提供されている衛星データを用い、アフリカのさまざまな課題解決に活かせるデータセットを提供している。「たとえば、ザンビアにおけるマングローブ森林の破壊を監視している。また、今後での違法採掘につながる道路を検知できる」とボーガス氏は語る。

ボーガス氏は、「善のためにテクノロジーを用いるのであれば、きちんとデータを民主化しなければならない」と聴衆に投げかけた。1990年代、データからなんらかの回答を得るためには構造化されたデータを用いていた。しかし、クラウドの普及でデータの格納が安価になったことで、大量の非構造化データから知見を見つける必要が出てきたという。「大量のデータから回答を得るのは、干し草の中から針を見つけるようなものだ。これには磁石にあたるツールが必要になる。そしてWebデータセットにおける磁石が機械学習だ」とボーガス氏は説明する。

よいAI よいデータ 必要なのは意思を持った人材

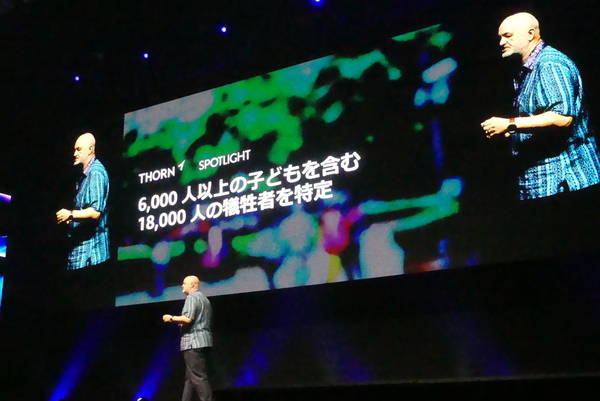

「世界でもっとも困難な課題に立ち向かう事例」として紹介されたのが、児童の人身売買や性的搾取を防止するためにAIを活用しているTHORNの事例だ。同社のSPOTLIGHTは世界中の行方不明となった児童や女性のデータを保有し、十万件/日アップされている売春広告を照合。6000人以上の子どもを防ぐ1万8000人の犠牲者を特定した。このサービスのバックエンドでは、画像認識、パターン認識、協調フィルタリング、データマイニングなどのテクノロジーが組み合わせて用いられているという。

「私たちはこうしたテクノロジーを活用し、自分たちのために使うだけでなく、こうしたことも考えないといけない」とボーガス氏。THORNはまた性的虐待コンテンツを検知するSaferというサービスを提供しており、日々アップロードされるコンテンツを迅速に検知することができるという。「画像を検知するだけでなく、会話の分析もできる。未成年が危険な状況に誘い出されるような会話(グルーミング)を検知できる」(ボーガス氏)。

「よいAIにはよいデータが必要」だが、「よいデータのためにはよいAIが必要」とボーガス氏。しかし、それより重要なのは、いい人材だという。「ここに集まっているテクノロジストたちは、心の底では私たちは世界でもっとも困難な課題を解決できると確信しているはず」とボーガス氏は聴衆に語りかける。実際「AI for Challenge Maker」というアクセラレタータープログラムでは、気候変動やヘルスケアなど5つの分野でAIによる課題解決を後押ししており、ボーガス氏も参加している。

最後、ボーガス氏は「AIが機能し始めたら、もはや誰もAIと呼ばなくなるだろう」というジョン・マッカンシー氏の言葉を再掲。生成AIのみにフォーカスする現在の潮流に警鐘を鳴らすとともに、業界が積み上げてきたさまざまなテクノロジーまで視野を拡げ、より大きな課題に立ち向かうよう「Now Go Build」と聴衆たちを鼓舞。「AIも、データもある。あとは意思を持った人材」というメッセージとして受け取るべきではないだろうか。

基調講演の約半分にあたる40分という尺ながらも、昨年のAWS re:Inventで多くの参加者を魅了したボーガス氏の珠玉の講演を、日本のイベントで聞けたのは大きなインパクトがあった。世界的な課題というビッグピクチャーを描くこと、加熱する生成AIに対しても1つのテクノロジーとしてクールな視点を持つこと、テクノロジーに関わる者として、いま何に立ち向かうべきなのか。自社のスタンスや業界ポジションをいったん離れ、あくまでテクノロジストとして突きつけた弾丸のような強いメッセージが印象的だった。

この連載の記事

-

ビジネス・開発

AWSのAIが実現する「JR東海のリニア新幹線」と「電通デジタルの次世代マーケティング」 -

ネットワーク

「1億台の常時接続」を実現せよ! Nintendo Switchのプッシュ通知システム全面刷新の裏側 -

サーバー・ストレージ

ANAグループ4万人が“データの民主化”を実現した「14の秘伝」 -

ビジネス・開発

ゼネコン現場社員が3年でここまで開発、戸田建設の内製化は「外部頼みでいいのか」から始まった - この連載の一覧へ