保険を切り口に社会課題解決策を模索 三井住友海上がスタートアップと共創イベントを実施

「MSI スタートアップ・ギャザリング」レポート

スタートアップに向けて三井住友海上がリバースピッチ

スタートアップがVCやコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)など投資家やスポンサー企業にビジネスアイデアを提案・説明する「ピッチ」とは逆に、「リバースピッチ」は事業会社側からスタートアップに求める事業を説明して協業を模索する。

会場に招待されたスタートアップや事業会社、CVC、VCを前に、三井住友海上の執行役員でビジネスデザイン部長の平野訓行氏がプレゼンテーションした。

平野氏は「我々は損害保険会社だが、顧客に提供する幅を広げるため皆さんと協業したい。我々だけが成長してもだめで、我々の課題を解決するだけでもだめ。世の中の課題をスタートアップの皆さんと一緒になって解決していきたい」と切り出した。

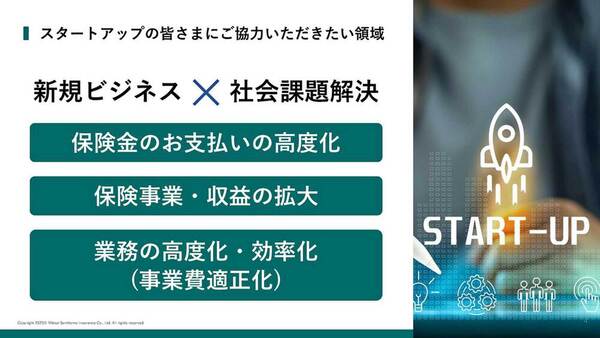

三井住友海上がスタートアップに求める協業領域は、「(1)保険金のお支払いの高度化 (2)保険事業・収益の拡大 (3)業務の高度化・効率化(事業費適正化)」の3つの切り口で力を貸してください、と平野氏は訴えた。

補償以外にも顧客に提供できるサービスがあるはず

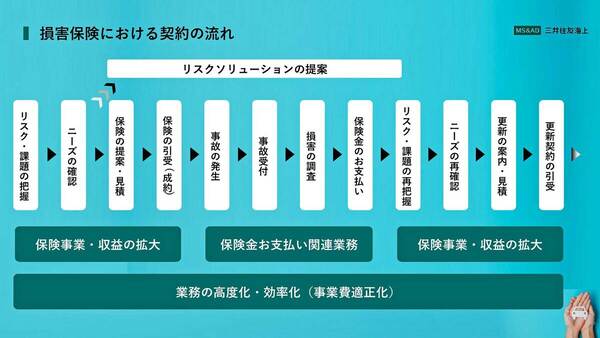

損害保険における契約の流れの概念図を示しながら平野氏は、保険の加入動線の組み込みについて自動車保険を例に説明した。「(日本では)自動車はディーラーで売るのが大半だが、中国をはじめ海外ではオンラインで売られることがあり、エンベデッド(組み込み)で保険も同時に入れる。このような取組は三井住友海上だけではできないので協業のポイントになる」と解説。

住宅の場合は、家を購入して保険に入るのがこれまでの導線。自然災害や火災、泥棒の被害に遭いたくないが、防げなかったときのために保険が存在する。けれども、そもそも泥棒に入られない鍵自体を提供できないだろうか。「防犯グッズと保険は親和性があるから、グッズ単体を販売している会社と一緒に行う協業もはじめている」。

また、顧客は保険金の受け取りよりも現状復帰の役務サービスを求めている。受け取った保険金で家の修繕を頼み、自動車を直すからだ。「今まで保険金をお支払いすることしかできなかったが、それ以外の解決があるはず」と平野氏は話した。鍵の販売や現状復帰のサービスを三井住友海上では単体で行っていないので、協業を模索しているという。

AIやビッグデータなどの活用で業務の効率化や高度化も図る

保険金の支払いにおいては、事故受付は人界戦術に頼っており、コールセンターに生成AI(人工知能)を入れるなどしてシステムを効率化し、高度化したいという課題もあるという。損害調査や示談交渉もアナログだ。保険引き受け条件を判断する「アンダーライティング」では、確率や統計など数理業務の専門職であるアクチュアリーが担う計算にビッグデータを活用したいが、自社だけでは難しい。

保険会社は多くの事故を検証してきたので、事故に関する注意喚起も有望だ。平野氏は「実は多少の予兆検知ができるようになってきているけれどもアナウンスする方法がない」と話す。気をつければよかったというポイントの知見が積み重なってもアドバイスをする機会がなかった。業務の高度化・効率化のテーマは多岐にわたり、「この技術が使えるという話があれば一緒に取り組んでもらえるとありがたい」と平野氏は訴えた。

事故発生の前後をサポートするソリューション

不幸にして事故が起こった際には、保険金を支払って終わりではなく、早く立ち直ってほしい。平野氏は「本当にもっとお役に立ちたい。これまで金銭補償以外のことはできなかったが、改正保険業法で顧客の役に立つのであればやってもいい時代になってきた」と時代の変化を説明した。

三井住友海上が2023年4月からサービスを始めたのが、保険による補償前後におけるリスクソリューションの提供だ。事故・災害の被害を未然に防ぐ「事故発生前」の予防と、「事故発生後」のリカバリーを支援する複数のソリューションを提供している。

例として、米国のインシュアテック企業Coalition(コアリション)と提供している「サイバーリスクファインダー」がある。企業のサイバーリスクに対するセキュリティの脆弱性を診断するサービスで、診断スコアや被害想定額、セキュリティ上の課題のほかインターネット上に流出しているデータなどをレポート形式で提供するというもの。

平野氏は「このサービスの提供先のサイバーセキュリティーリスクはすごく下がるので保険を引き受けやすくなる」と紹介した。こうした「保険の前後」のサービスを拡大するため「お力を貸していただきたい」と締めくくった。