ライセンス料/ロイヤリティで利益を得るArmにとって

命令セットが自由に使えるRISC-Vは商売敵

そういうArmからすれば、RISC-Vというのは明確に敵である。なにしろ命令セットが自由に使えるので、Architecture Licenseに当たるものは存在しない。もちろんRISC-V IPベンダーからCPU IPを購入すると相応にライセンス料(そのIPを使って設計する権利のコスト)やロイヤリティ(実際にIPを実装した製品を出荷する際にかかるコスト)は掛かるので、その意味では同等と言えば同等だが、RISC-Vの方が圧倒的に安価である。というより、Armが高く設定しすぎていたというべきか。

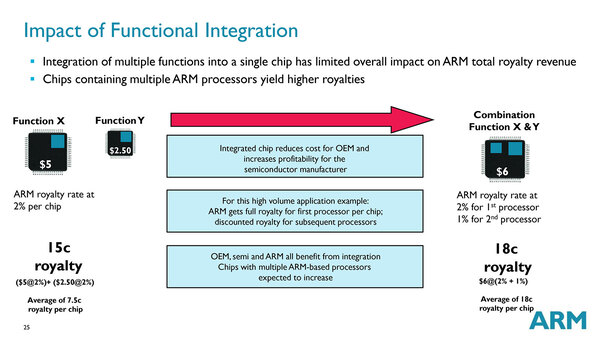

下の画像は2014年第4四半期のRoadshowスライドからの抜粋だが、チップ内にArmコアをたくさん集積すればするほど、ロイヤリティが跳ね上がる仕組みになっているのがわかる。

RISC-V陣営は、ここがArmの最大の弱点であることをよく理解しているし、機器メーカーがRISC-Vに全面移行はしないにしても、RISC-Vの検討を始めているのは、プランBとしてRISC-Vへの移行でコストが下げられる可能性があるし、「検討している」という事実がArmに対してのライセンス/ロイヤリティの交渉の際のカードに使えるからである。

Armも手をこまねいているわけではない。まず価格については、ライセンス料/ロイヤリティそのものを下げるのは難しいが、とりあえず敷居を下げる方策をとった。Armは以前からUniversity Programとして、大学や教育機関などにCortex-M0というMCUを無償で利用できる権利を提供、これを利用してASICの設計・製造などを行なえるようにしていた。

2019年にこれをDesignStart for Universityとして提供されるCPU IPを拡大、現在はRESEARCH Enablementとしてさらに広範なプログラムを提供している。

これをベースに、一般のユーザー(=企業)向けにもっと簡単にArmのIPを評価、設計してもらうための方法としてAFA(Arm Flexible Access)を2019年7月にスタートした。これは一定金額を支払うと1年間、ArmのさまざまなIPにアクセスし放題になるというものだ。

これはArmでなくRISC-Vなどでもよくある話だが、なにかしらSoCを作りたいと思ったときに、どんなCPU IPを使うのが良いかを検討する必要がある。ただその検討にあたり、シミュレーションを使って性能比較するにしても、そもそものCPU IPがないとどうにもならない。が、先のSingle/Multi Use Licenseの場合は、まずそのIPを買わないと利用できないことになる。

IPベンダーの中には「一定期間無料で使える」という提供をしているところもあるが、だいたい長くても1ヵ月くらいだったりするので、その間に比較ができないと終わりである。AFAに入ると、1年間「ほとんどのIP」を好きなように利用可能である。ちなみに、この「ほとんどのIP」にはCortex-A7XやA5XX、Neoverseなどは含まれていない。現状ではアプリケーションプロセッサーはCortex-A55まで。ただMCUのCortex-Mやコントローラー向けのCortex-Rはすべてラインナップされている。

もっともこれ、自由に使えるのはあくまでも設計が終わってテープアウトするところまでで、それを製造に回す時にはライセンスを契約する必要があり、量産に入って販売する際にはロイヤリティの支払いが必要になるので、実はトータルではそれほど安くなっていないのだが、少なくとも設計を始めるときに大金が必要なくなったのはそれなりに意味がある。

ちなみにMCUだけに限定し、初期費用を0にしたDesign Startや、スタートアップ企業向けに無料にしたAFA for Startupなども最近は追加されている。ただ例えば台湾Andes Technologiesも2019年にRISC-V FreeStart programを開始しており、他のベンダーもこれに似た取り組みを始めているので、ここではそれほど差が付かない。

この連載の記事

-

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 - この連載の一覧へ