1ヵ月ほど間が空いてしまったが、連載748回の続きとなる。ただ、来週からはCESで発表された製品を取り上げるので、また少し間が空く。

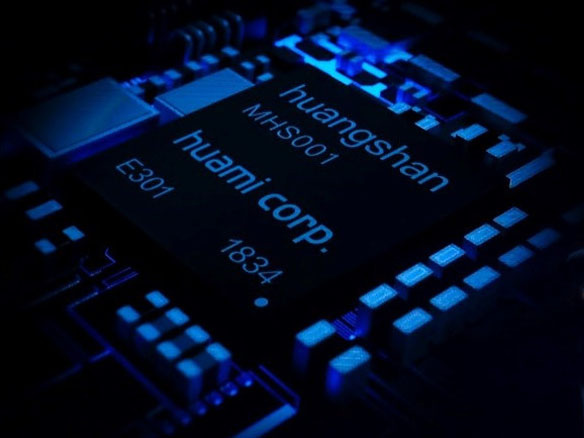

SiFiveがリリースしたRISC-VベースのIP「E31」を

複数のメーカーが採用する

米国ではRISC-Vを実装したIPと、そのIPを利用したシリコンが2017年頃から次第に登場し始めた。SiFiveは先行者利益をフルに享受したベンダーの一社であり、実際同社が最初にリリースしたE31はいろいろなメーカーに採用された。

1つの例は(2018年にMicrochipに買収された)Microsemiである。Microsemiはまず自社のFPGAにE31を移植、自社のFPGAファブリック上でE31が利用できるようにした。ほかにもE31はいくつものベンダーにライセンスされており、この成功もあってRISC-VのIPベンダーとしての地位を確立した格好だ。

そのほかのベンダー、例えばAndes TechnologyやCodasip、Cortusなどは、まず独自のコアをベースにしたCPU IPベンダーとしてある程度実績を積んだ後でRISC-Vに鞍替えしており、RISC-Vに参入する時点である程度の固定客を掴んでいたのと対照的である。

SiFiveと同種の、つまりRISC-Vに合わせて立ち上げられた会社としてはロシアのCloudBear(日本にも同じ社名の会社があるが、こちらはクラウドサービスの企業でRISC-V IPとは無縁)や、同じくロシアのSyntacoreが挙げられる。

しかし、SyntacoreはともかくCloudBearの方はもともとMilandrという電気電子機器製造メーカーがあり、この中のIC設計サービス部門のさらに一部がRISC-V IPの設計を専門に手掛ける形で独立した格好なので、元親会社のMilandrが固定客として存在しており、実際MilandrはCloudBereのRISC-V IPを組み込んだSoCなどを設計・製造して販売しているので、やや毛色が異なる。

余談ながらそういう意味では純粋にSiFiveと近いのはSyntacoreで、ここはもともとIntel Labsで科学研究員(その前はインテル本体でソフトウェア・エンジニアをしていた)だったAlexander Redkin氏が立ち上げた会社である。2021年12月にSyntacoreはRISC-V Internationalのプレミアメンバーに昇格、これにともないRedkin氏はRISC-V Board of Directorsに名前を連ねている。

なのだが、2021年12月の時点では“CEO and co-founder at Syntacore”と紹介されていたRedkin氏の現在の肩書は“Executive Director & Co-Founder, Syntacore”になっており、しかも現在のCEOあるいはExecutive Teamが不明、という状況になっている。

Syntacoreは2019年に同じロシアのYadroという会社に買収されて子会社化されているのでこのあたりが関係している可能性もあるが、どちらかというとウクライナ戦争が関係している可能性も否定できない。

この連載の記事

-

第801回

PC

光インターコネクトで信号伝送の高速化を狙うインテル Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第800回

PC

プロセッサーから直接イーサネット信号を出せるBroadcomのCPO Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第799回

PC

世界最速に躍り出たスパコンEl Capitanはどうやって性能を改善したのか? 周波数は変えずにあるものを落とす -

第798回

PC

日本が開発したAIプロセッサーMN-Core 2 Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第797回

PC

わずか2年で完成させた韓国FuriosaAIのAIアクセラレーターRNGD Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第796回

PC

Metaが自社開発したAI推論用アクセラレーターMTIA v2 Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第795回

デジタル

AI性能を引き上げるInstinct MI325XとPensando Salina 400/Pollara 400がサーバーにインパクトをもたらす AMD CPUロードマップ -

第794回

デジタル

第5世代EPYCはMRDIMMをサポートしている? AMD CPUロードマップ -

第793回

PC

5nmの限界に早くもたどり着いてしまったWSE-3 Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第792回

PC

大型言語モデルに全振りしたSambaNovaのAIプロセッサーSC40L Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第791回

PC

妙に性能のバランスが悪いマイクロソフトのAI特化型チップMaia 100 Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU - この連載の一覧へ