パナソニックコネクト CTOの榊原 彰氏、開発生産性向上に向けた大きな変革の取り組みを紹介

パナソニックが語る「ソフト開発の変革」と生成AIツール「GitHub Copilot」の評価

2023年09月12日 07時00分更新

GitHub(ギットハブ)は2023年8月30日、ユーザー企業のパナソニックコネクトをゲストに招き、ソフトウェア開発の生産性向上についての記者説明会を開催した。

パナソニックコネクトからは同社CTOの榊原 彰氏が登壇し、旧来のソフトウェア開発からの脱却とトランスフォーメーション(変革)に取り組む方向性や現在の状況、生成AIのコーディング支援サービス「GitHub Copilot」の試験導入で得られた成果などを紹介した。

生成AIの適用を拡大して開発生産性を10倍に高める「GitHub Copilot X」

GitHubのリージョナル ディレクターを務める山銅章太氏は、現在のソフトウェア開発においては生産性の大幅な向上が必要とされていること、そのためには生成AIによる開発業務のサポートが欠かせないことを強調した。

現在あらゆる業種の企業において、ビジネス成長をドライブしているのはソフトウェアの力だ。だがソフトウェア開発者は、工期や予算の厳しい制約を受けつつ、求められる機能の多さと増大するコード量、セキュリティレベルの維持に悩んでいる。企業側でも、開発者の人材不足は頭の痛い問題だ。

「日本では、2023年までにソフトウェア開発者のニーズが63万人増加し、うち9万人ぶんが不足すると予測されている。開発者の人材不足によって、日本の競争力が失われるリスクがあると言っても過言ではない」「ソフトウェア開発者としては、自分の創造力がかき立てられて、本当に仕事に没入できて、満足度が高く幸せに仕事に従事できるようなツールを求めている」(山銅氏)

その答えが「生成AI」だと、山銅氏は続ける。GitHubではGitHub Copilotを提供しており、現在すでに「世界で2万8000を超える組織、150万人以上の開発者に利用されている。世界で最も広く採用されている開発者向けのAIツール」(山銅氏)となっている。

生成AIがコーディングを支援するGitHub Copilotの成果。Copilotを利用する開発者においては、生成するコードの平均46%をCopilotが提案したコードが占めるようになっているという。「学習するコードの多い開発言語ではさらに高く、たとえばJavaでは61%となっている」(山銅氏)

日本では今年(2023年)2月から一般提供を開始したが、デジタルネイティブなスタートアップに限らず、製造業など幅広い組織で活用されていると山銅氏は説明する。今回登壇したパナソニックコネクトもそんな1社だ。

「定型的なコードの生成に使う時間を減らす、あるいは開発ワークフローをブラッシュアップして、さらに品質の良いものを市場に早く出荷できる環境を整える、そんな取り組みにもGitHub Copilotがつながっている」(山銅氏)

ちなみに製造業では、古い言語で書かれたコードが製品に組み込まれており、そうしたコードをメンテナンスやブラッシュアップしたくても、新しい開発者がその言語のスキルを持たないために手が着けられないようなケースもあるという。Copilotが古いコードを新しい言語に変換したり、自然言語で説明を加えたりすることで開発者を支援して、「負の財産を減らし、新しいものを生み出している」と山銅氏は話す。

このCopilotに関する最新の発表が、今年3月の「GitHub Copilot X」である。

「これは製品名ではない。GitHubには『開発者のエクスペリエンスを向上させて、開発者を幸せにする』というミッションがあるが、その達成に向けて生成AIの力を引き出す取り組みを指して『GitHub Copilot X』と呼んでいる。ソフトウェア開発のすべてのステップにおいてAIを活用することで、開発者の生産性を根本的に再定義し、開発者エクスペリエンスを向上させることを目指している」(山銅氏)

GitHub Copilot Xのさまざまな機能を提供することで、GitHubでは「開発者の生産性を10倍高めることができると考えている」と山銅氏は紹介した。

パナソニックコネクト:開発生産性向上のために、大きな変革に着手

パナソニックコネクト CTOの榊原氏は、同社が現在取り組んでいるソフトウェア開発の生産性向上に向けた取り組みやその狙い、そしてGitHub Copilotを試験導入した結果などを紹介した。

パナソニックコネクトは、パナソニックグループの中でBtoB領域のビジネスを展開する企業である。ソフトウェアベース事業、ハードウェアベース事業の両方を展開しており、従業員数はおよそ2万8500名(2022年4月時点)、売上高は1兆1257億円(2022年度)。

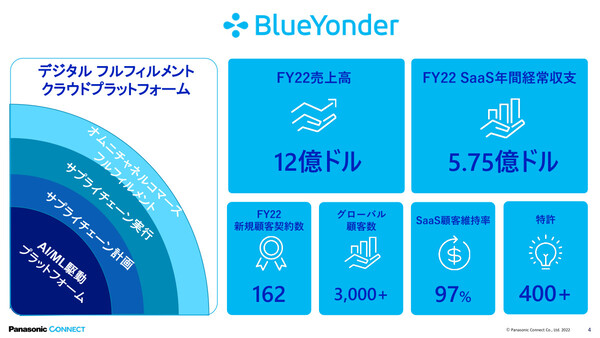

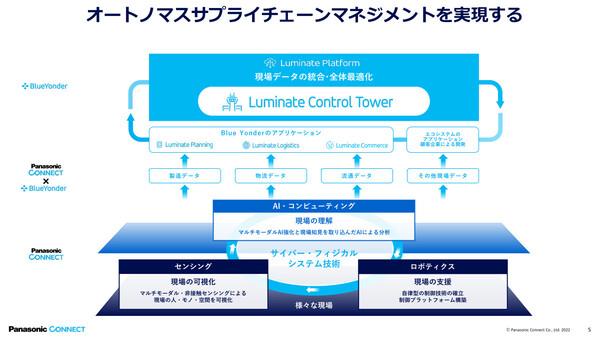

ソフトウェアベースの事業には、2021年に71億ドルで買収したサプライチェーンマネジメントのクラウドサービス「Blue Yonder」も含まれる。パナソニックコネクトがもともと得意とするIoT技術を使って現場の情報を取り込み、それをBlue Yonderに取り込むことで、サプライチェーンの計画を柔軟に変更したり、顧客のリクエストに迅速に応えられような「Autonomous SupplyChain Management(自律型サプライチェーンマネジメント)」の実現を目指している。

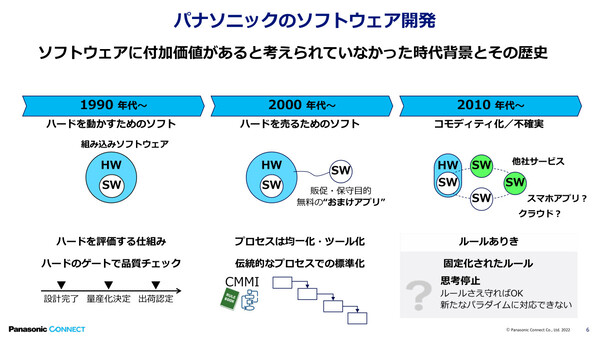

榊原氏は、パナソニックコネクトにおいてソフトウェア開発のトランスフォーメーション(変革)が必要になった背景について、「昔は『ソフトウェアが付加価値を生む』とは考えられていなかった。その文化が色濃く残っている」ためだと説明する。1990年代はハードを動かすためのソフトウェア(組み込みソフト)、2000年代になるとハードを売るための“おまけ”的なソフトウェアという位置づけに変化し、その過程で開発プロセスはウォーターフォール、CMMIといった伝統的な形で標準化されていった。

「ところが2010年代以降になり、クラウドやモバイルのテクノロジーを活用する時代になると、(自社で開発するよりもハードに)それをくっつけてサービス提供するほうが早い、となった。そうした環境に、CMMIとウォーターフォールでは柔軟に対応しきれなくなった。けれどもプロセスの標準化がガチガチに決まっていたため、この固定化されたルールにないものを考えられない、ソフトウェアの開発生産性もまったく上がらない。そうした状況が続いていた」(榊原氏)

こうした状況を刷新するため、榊原氏はまず研究開発本部(R&D組織)のトランスフォーメーションに取り組んだ。研究ポートフォリオの整理と絞り込み、将来予測に基づくマーケットドリブンな研究戦略の策定、研究成果をすぐソフトウェアに実装可能にする研究と開発の一体化、事業部の枠を越えて研究成果やソースコードをシェア/可視化する文化の醸成、といったものだ。

こうしたトランスフォーメーションの中で、特に強く打ち出したのが「Blue Yonderに学べ!」という標語だったという。クラウドネイティブなソフトウェア会社として成長してきたBlue Yonderの開発プロセスやツールなどを学ぶために、実際にBlue Yonderに多くの社員を送り込み、パナソニックコネクトがBlue Yonderの「クローンを作る」取り組みも進めているという。たとえば「アジャイル」について、Blue Yonderから次のようなことを学んだと榊原氏は説明する。

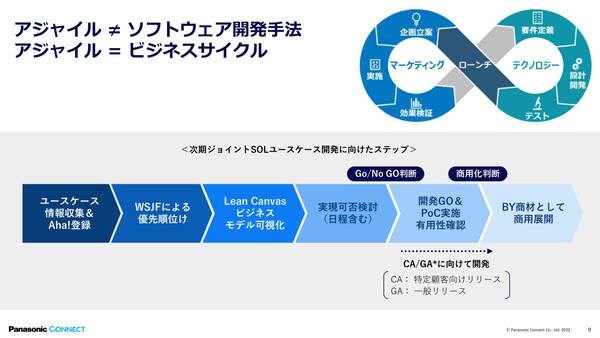

「アジャイルと言えばソフトウェア開発手法のひとつと考えていたが、実はそうではなかった。ビジネスサイクルを早く回すための手法であり、その一部分にソフトウェア開発もある。そこでBlue Yonderと一緒に、アイディエーション(新規アイデアの創出)、プライオリタイゼーション(優先順位付け)、ビジネスモデルの可視化、実現可否の検討、PoCの実施、GAに向けた開発の推進、商材として展開――という一連のプロセス(ビジネスサイクル)を、高速に回すチャレンジをしている」(榊原氏)

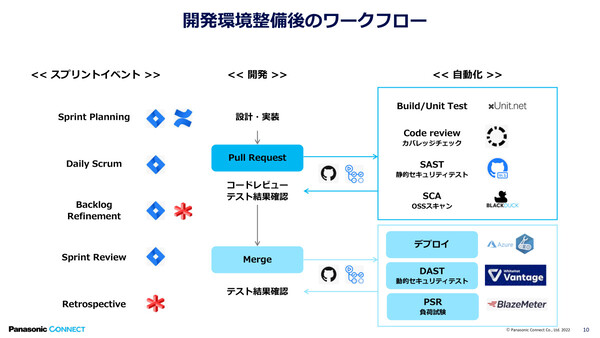

こうしたアジャイルな手法に対応したソフトウェア開発を進めるためには、プロセスの大幅な自動化も必要となる。「その中核を担うのがGitHubであり、GitHub Actionsを使ってテストやコードレビュー、セキュリティテスト、OSSスキャンなどの自動化を進めている」と榊原氏は説明する。

まずは2022年1月、研究開発本部からこうした開発環境の整備をスタートし、その経験を踏まえて、現在はすべての事業部で同じ開発環境の導入/展開の検討も始めているという。現在、パナソニックコネクト社内には539名のGitHubユーザーがおり、1100のリポジトリ(8月下旬現在)が出来ていると紹介した。

GitHub Copolotも試験導入、開発者からは生産性向上に高い評価

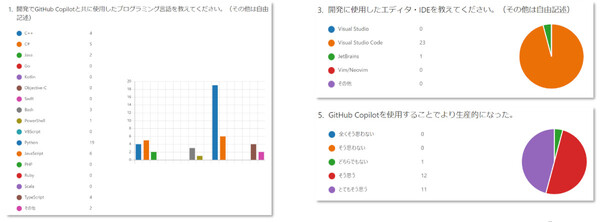

さらなる開発生産性の向上に向けて、パナソニックコネクトでは今年7月、およそ3週間にわたってGitHub Copilotの試験導入も実施した。50名の開発者に対して2時間のハンズオンワークショップを実施したほか、社内の知財部門やグループのAI倫理規定委員会などと協力して、あらかじめ利用時のガイドラインも策定した。

試験導入後の「GitHub Copilotの使用で生産的になったか」というアンケートに対しては、回答者24名中「とてもそう思う」が11名、「そう思う」が12名と回答し、全体に高い評価が与えられた。

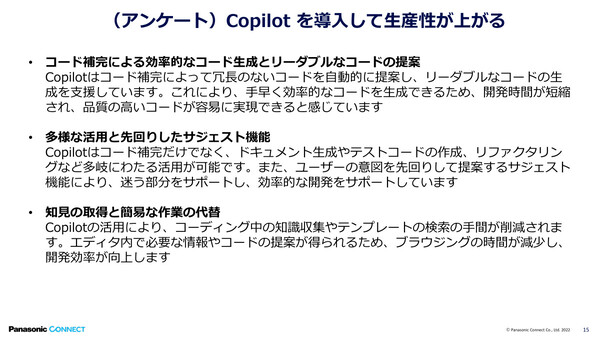

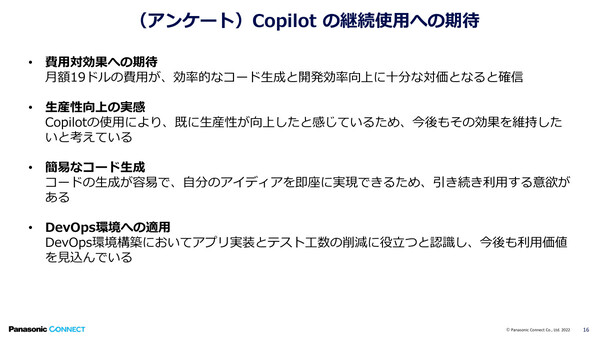

榊原氏は、アンケートの自由文コメントから「特にテストコードの生成に使っている人が多くいた印象」だとしたうえで、「自分たちが書くよりもリーダブルなコードを提案してくれる」「(コードを書く前の)知識収集やテンプレート検索の手間が削減された」「1人あたり月額19ドルの費用は、開発生産性向上の十分な対価になる」といった意見を紹介した。

最後に榊原氏は、パナソニックコネクトが目指す開発スタイルについて、単純に開発からリリースまでをスムーズに/期間短縮するだけでなく、リリース後のフィードバックも迅速化し、フィードバックの過程で「組織が学び続ける」ような、そういう体制づくりを目指したいと、期待する将来像を示した。