ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第724回

Ryzen Pro 7000シリーズを発表、Ryzen AIはWindows 11で対応済み AMD CPUロードマップ

2023年06月19日 12時00分更新

AMDは6月13日にData Center and AI Technologyというイベントを開催したが、この話は来週することにして、その6月13日と翌14日にAMDはクライアントCPUでいくつかアップデートを行なったので、今回はそのCPUの話をしたい。

Ryzen Pro 7000シリーズを発表

まずはZen 4世代のRyzen Proである。要するにビジネス向けプロセッサーで、コンシューマー向けではない。もともとRyzen Proシリーズは、コンシューマー向けのRyzenから第1四半期前後程度の間をおいて投入されてきており、そこから考えるとこれまでZen 4ベースのRyzen Proが投入されてこなかったのはけっこう遅いというべきなのかもしれない。

もっともこのあたりは少し事情が複雑で、Zen 3世代の場合デスクトップ向けは以下のようになっており、VermeerベースのRyzen Proは実に1年7ヵ月遅れにもなっている。

| Zen 3世代のデスクトップ向けCPU発売日 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| シリーズ名 | 発売日 | |||||

| Ryzen 5000シリーズ | 2020年11月 | |||||

| Ryzen 5000Gシリーズ | 2021年4月 | |||||

| Ryzen Pro 5000Gシリーズ | 2021年7月 | |||||

| Ryzen Threadripper Proシリーズ | 2022年3月 | |||||

| Ryzen Pro 5000シリーズ | 2022年8月 | |||||

初代のZenの時にはそもそもAPUがないということもあってSummit Ridgeしか選択肢がなかったが、本来ビジネス・デスクトップはGPU統合が強く求められる市場であり、Zen 2世代でモバイル向けコアを利用したAPUが投入されるようになったことで、APUとCPUの2本立てとなると、APUが先に投入されることになった。

特にZen 3世代ではRyzen 5000Gの性能がそれなりに高かったこともあって、Ryzen Pro 5000Gが先行して投入。Ryzen Pro 5000の投入が遅かったのも仕方ないところである。

ただZen 4世代になりデスクトップ向けもGPUを搭載するようになったので、実際はもう少し早めの投入になるか? と思ったのだが、意外に時間がかかった格好だ。

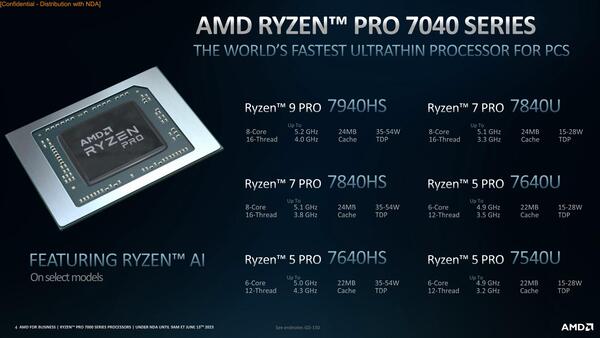

さて、今回発表のRyzen Pro 7000シリーズはモバイル向けが6製品、デスクトップ向けが3製品となっている。

デスクトップ向けRyzen Pro 7000シリーズ。それぞれRyzen 9 7900/Ryzen 7 7700/Ryzen 5 7600と同一スペックであり、AMD Proを有効化している分モデルナンバーが+45されている

モバイル向けの場合、現状以下のように非常に複雑なラインナップになっているのだが、Pro向けには最新のPhoenixを利用したRyzen 7040のみがラインナップされる格好である(*1)。

| モバイル向けRyzen Pro 7000シリーズのラインナップ | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| モデルナンバー | コードネーム(アーキテクチャー) | |||||

| Ryzen 7045 | Dragon Range(TSMC N5:デスクトップ向けのRaphaelの転用) | |||||

| Ryzen 7040 | Phoenix(TSMC N4:Zen 4+RDNA 3) | |||||

| Ryzen 7035 | Rembrandt-R(TSMC N6:Zen 3+ +RDNA 2) | |||||

| Ryzen 7030 | Barcelo-R(TSMC N7:Zen 3+Vega) | |||||

| Ryzen 7020 | Mendocino(TSMC N6:Zen 2+RNDA 2) | |||||

もっともこの市場でもっとインテルからシェアを奪いたいAMDからすれば、一番競争力のあるPhoenixコアをぶつけるのが当然であって、またビジネス向けではむやみにラインナップを増やすよりも整理した製品展開にした方がシェアの獲得には効果的と判断したのだろう。

(*1)Ryzen 7040以外にRyzen Pro 7030Uという製品があることが判明しているが、これは後述。

一方のデスクトップ向けであるが、こちらは基本的にスモール・フォームファクターに利用されることが多いので、コンシューマー向けの105W/170WのSKUは不向きであり、65WのSKUで統一したとしている。

実はこれに関して、COMPUTEXの折にAMDのDavid McAfee氏(CVP&GM, Client Channel Business)に「どうせなら(インテルのT-SKUと同じように)35Wのラインナップを用意すればよりスモール・フォームファクターに向いているのでは?」と水を向けてみたのだが、「APUの中でもGEモデルはすでに35Wを提供している。ただ確かに今のところ(AM5では)そうした用意はない。特に日本などではそうしたニーズが高いことは理解している」としたものの、少なくとも現時点では35Wモデルを提供するプランとして公開できるものはない、とのこと。少し残念ではある。

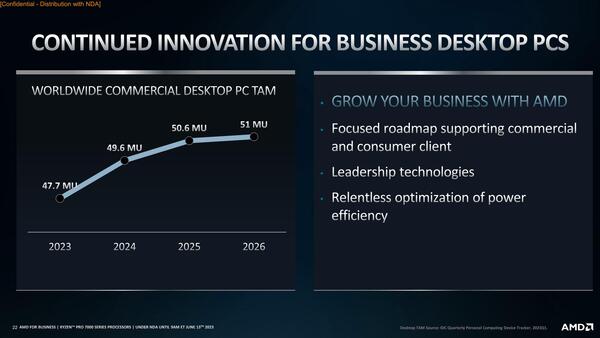

そのデスクトップ向けで、ややおもしろいデータが出てきた。下の画像は2023~2026年のビジネス・デスクトップのTAM(獲得できる可能性のある市場規模)の推定で、今年は4770万台ほどだが、2026年にはこれが5100万台程度まで伸びるとしている。

ビジネス・デスクトップの市場規模推定。頭打ちなのは、ビジネスPCがモバイルに大きくシフトしているのが最大の理由だろう。それでもコンスタントに5000万台の市場があるわけで、これは無視できない規模である

AMDとしてはこの分をきちんと取り込むことで、このところ悪化している同社のPC事業の立て直しにつなげたいと考えているようだ。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ