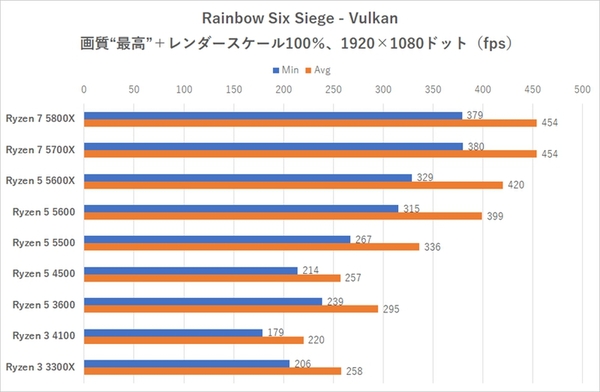

「Rainbow Six Siege」でCPUの性能差をみる

ではゲーム系の検証に入ろう。ここではCPUパワーの影響が出やすい「Rainbow Six Siege」で検証する。APIはVulkan、解像度はフルHDのみ、画質は“最高”にレンダースケール100%を追加。ゲーム内ベンチマーク機能を利用してフレームレートを計測する。

Lightroom Classic以上にRyzen 7 5800Xと5700Xの差が縮まっているどころか、フレームレートで並んでいる点に注目。Ryzen 7 5800XはTDPの高さが発熱量の多さに直結しているためやや扱い辛い印象があるが、5700Xの方がよりマイルド。今回は検証していないがRyzen 7 5700GもTDP 65Wでマイルドな8コアRyzenだが、Ryzen 7 5700GはPCI Express Gen4非対応であるため、Radeon RX 6000シリーズやGeForce RTX 30シリーズのような最新GPUのパワーを活かしたいようなシチュエーションでは力を発揮しきれない可能性がある。

下位モデルに目を向けるとCPUパワーが下のモデルになるに従いフレームレートも順当に下がってゆく。そしてここでもRyzen 5 5500と4500の間に大きなギャップがある点に注目だ。

GPUがネックになっている「Forza Horizon 5」

Rainbow Six Siegeが軽いゲームだったのでやや重い「Forza Horizon 5」も試してみよう。解像度はフルHD、画質は“エクストリーム”とし、ゲーム内ベンチマーク機能を利用してフレームレートを計測した。リザルトにはさまざまな結果が出力されるが、CPUのレンダリングフレームレート(描画処理のうちCPU側で行うもの)とGPUフレームレート(同じくGPU側で行うもの)の両方をチェックしてみた。

まずCPU-Avg(CPUレンダリングのフレームレート)を見ると、処理性能の高いCPUとCPU-Avgの高いCPUが連動していることが分かる。ここでもRyzen 7 5800Xと5700Xの差は非常に小さい。Ryzen 5 5500と4500の間に大きなギャップがあるのもこれまでの傾向と一致している。

ただGPU-Avg(GPUフレームレート)を見るとRyzen 7 5800X〜Ryzen 5 3600までほぼ差がない。つまり今回の検証環境ではビデオカード(Radeon RX 6800)側がボトルネックになっていることを示している。

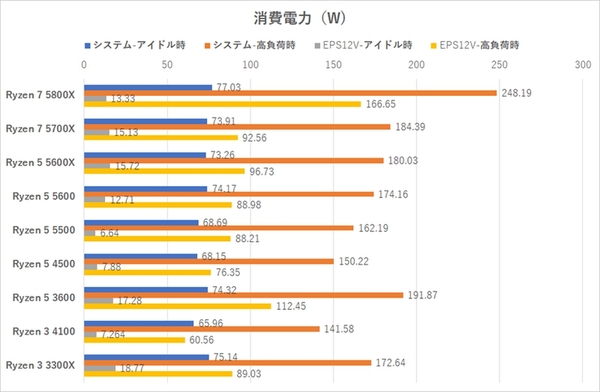

消費電力をチェック

最後に消費電力もチェックしよう。システム全体の消費電力はラトックシステム「WF-WFWATTCH1」で計測しているが、今回はElmorLabs製「PMD(Power Measurement Device)」を利用し、マザーのEPS12Vが消費する電力を直接計測してみた。アイドル時とはシステム起動10分後の安定値を、高負荷時とは「Handbrake」のエンコードベンチ時における最大値を示している。

消費電力が飛び抜けて高いのは唯一TDP 105W設定であるRyzen 7 5800X。システム全体の消費電力もさることながら、EPS12Vに流れる電力も飛び抜けて高い。HWiNFO等で取得できるCPU Package Powerよりも30W程度高い消費電力が流れているようだ。EPS12Vのアイドル時消費電力は変動が激しくあまり参考にならないが、高負荷時のデータはある程度CPUパワーに連動していることが分かる。Ryzen 5 3600が5500や4500よりもEPS12Vの電力が大きいのは、3600の構造がCPUコアのダイとIOのダイを分ける構造になっているからではないだろうか。

そしてこのHandbrakeによる動画エンコード中のCPU温度(tCtl/tDie)も追跡してみた。データの追跡には「HWiNFO Pro」を使用している。

今回CPUクーラーは360mmラジエーターを備えたAIO水冷を使っているが、その環境でもRyzen 7 5800Xは80℃を超えることがあるなど、かなり扱い辛い印象がある。しかし同じコアのRyzen 7 5700Xは平均50℃弱に納まっている。TDP 65Wの枠内に収まるように絞られたパワーを8コアで分け合うRyzen 7 5700Xは逆に扱いやすいCPUに生まれ変わったのだ。

CPU温度で言うと2番目に高かったのがRyzen 5 3600(平均65℃)であり、これは消費電力の高さとリンクしている。続いてRyzen 5 5500(平均63℃)、残りのCPUが平均60℃〜56℃あたりに集中している。

問題は「持続可能性」

簡単ではあるが以上で2022年度版廉価版Ryzenの検証はひとまず終了としたい。モデルにより内部設計が変わるため、性能の傾向も大きく変わるのがRyzenの欠点だが、こうして比較すると上手い感じに性能とモデルナンバーがリンクしていることが分かる。

最も安価なRyzen 3 4100が3300Xより遅かった点は少々残念だったが、逆にRyzen 7 5700Xは5800Xの使いにくさが劇的に改善され、5700GのようにPCI Express Gen4非対応という欠点もない(ビデオカード必須なのは痛いかもしれない)。総じて良い感じにまとまっているといえるだろう。

しかし、一番の懸念は「持続可能性」だ。特にZen 2以降のAMDは下位モデルを軽んずる傾向が強く、現に廉価版Ryzenはすぐに市場から姿を消してしまった。今年後半に登場予定のRyzen 7000シリーズはそれなりに高価であることが予想されるため、受け皿を作るために廉価版Ryzenを投入し、さらに旧世代300シリーズでもRyzen 5000シリーズを使えるように方針転換をしたと筆者は考えているが、果たしてこの受け皿がどこまで続くかはAMDにしか分からない。せめてZen 4世代の廉価モデルが出るまでは、このRyzenを続けて欲しいものである。

この連載の記事

-

第439回

自作PC

暴れ馬すぎる「Core i9-14900KS」、今すぐ使いたい人向けの設定を検証! -

第438回

デジタル

中国向け「Radeon RX 7900 GRE」が突如一般販売開始。その性能はWQHDゲーミングに新たな境地を拓く? -

第437回

自作PC

GeForce RTX 4080 SUPERは高負荷でこそ輝く?最新GeForce&Radeon15モデルとまとめて比較 -

第436回

デジタル

環境によってはGTX 1650に匹敵!?Ryzen 7 8700G&Ryzen 5 8600Gの実力は脅威 -

第435回

デジタル

VRAM 16GB実装でパワーアップできたか?Radeon RX 7600 XT 16GBの実力検証 -

第434回

自作PC

GeForce RTX 4070 Ti SUPERの実力を検証!RTX 4070 Tiと比べてどう変わる? -

第433回

自作PC

GeForce RTX 4070 SUPERの実力は?RTX 4070やRX 7800 XT等とゲームで比較 -

第432回

自作PC

第14世代にもKなしが登場!Core i9-14900からIntel 300まで5製品を一気に斬る -

第431回

デジタル

Zen 4の128スレッドはどこまで強い?Ryzen Threadripper 7000シリーズ検証詳報 -

第430回

デジタル

Zen 4世代で性能が爆上がり!Ryzen Threadripper 7000シリーズ検証速報 -

第429回

自作PC

Core i7-14700Kのゲーム性能は前世代i9相当に!Raptor Lake-S Refreshをゲーム10本で検証 - この連載の一覧へ