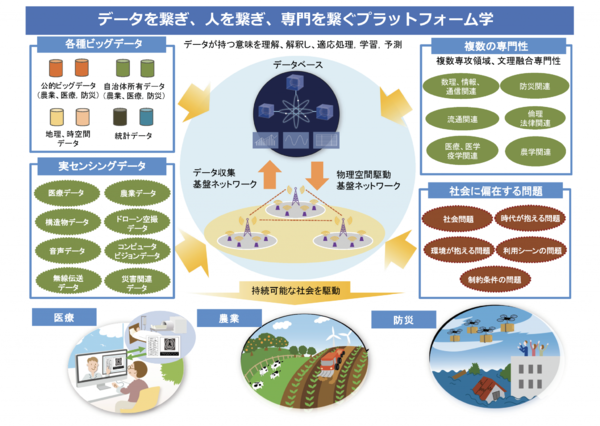

京都大学は2021年度から、博士課程「プラットフォーム学卓越大学院プログラム」をスタートする。情報学研究科、農学研究科、医学研究科、防災研究所、公共政策大学院が連携。情報・通信技術を融合させた情報学と、情報やデータ創造し、価値創造を行う現場領域(農学、医学、防災等)および文系学術との系統的な連携により、「社会を駆動するプラットフォーム学」(以下、プラットフォーム学)という新しい学問領域を育むという。

世界を牽引するプラットフォーム構築者を育てるという大きな目標を掲げたこのプログラムはいったいどういうものなのか? 日本のプラットフォームの課題についても触れながら、プログラムコーディネータの京都大学大学院情報学研究科の原田博司教授にお話を伺った。

プラットフォーム間の分断が生まれる理由

── まずはプラットフォームに関する課題について聞かせてください。

我々が考える“プラットフォームの捉え方”ですが、センサーやメーター、データ通信などで取り込んだ現実世界の情報を解析して、社会空間にフィードバックし、各種社会問題を解決する「サイバーフィジカル」の世界(CPS)を想定しています。

サーバー上のAIは人間の脳、通信は神経の役割を果たします。つまり、集めた情報が神経を伝わって脳に届き、AI技術で解析したのち、また神経を通って世の中を駆動していく、そんな人間に近いイメージです。

医療・農業・防災といった領域には、それぞれのプラットフォームがありますが、特化されすぎている面があります。例えば、医学も農学もゲノム情報を扱うという意味では共通性があるのに、それぞれのアプリケーションに互換性がないため、情報通信系との相互協調を最適化できません。結果、「医療と農業」「医療と防災」といった複合領域をまたぐようなアプリケーションの新規創出が難しい形になっています。

また、ICT(情報通信技術)とは言いつつも、そのほとんどがIT(情報技術)の範囲の研究であるという現状もあります。ITについての例示は多いのですが、「通信は通信、処理は処理」という形の分断があり、あまりCT(通信技術)との融合ができていません。取得したデータをうまく流して、相互協調する仕組みがないのです。これを人体に例えると、神経(通信)と脳(処理)が一体化していない状態と言えるかもしれません。

本当はCTにもいい技術があるのです。それなのに、現実はその中身が十分精査されず、スマホを使って終わりというレベルにとどまっています。