CezzanneとLucienneが混在する理由は

絶縁フィルムの供給不足

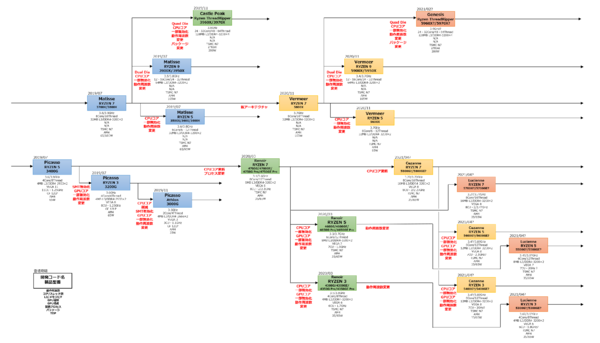

なぜ2つのコアが混在するのか? 理由を1月7日付のExtremeTechが報じているが、要するに生産が間に合っていないという話である。

それもTSMCの7nmそのものではなく(いやこちらもギリギリらしいのだが)、後工程のパッケージの方である。7nmで製造したチップのパッケージには味の素のABFと呼ばれるフィルムが利用されているが、こちらの供給が逼迫しており、需要に追い付いていないらしい。

結果、Cezzanneの量産も十分でなく、それもあって供給が改善するまでの間は在庫しているRenoirも投入しないと間に合わない、という苦肉の策と思われる。ちなみにABFはRyzen 5000GだけでなくRyzen 5000シリーズやEPYCなどにも使われるわけで、こちらの供給不足にもつながる。

厄介なのはABFを利用したパッケージは別にAMDだけでなく、TSMCで7nmプロセスを使ったチップでは広く一般に利用されているようで、これらが全部供給不足に陥ることになる(おそらく5nmプロセスで製造したチップもだろう)。もちろん需要に追い付いていないだけであって生産が止まっているわけではないので、時間が解決してくれる問題ではある。

ちなみにデスクトップ向けの方はやや遅れて投入(おそらく第2四半期中)になりそうである。ロードマップ図では「2021年4月?」と書いていが、6月末などの可能性もある。こちらもCezzanneとLucienneが混在する形になるようだ。

なおこのRyzen 5000Gに関して言えばPro版だけでなく通常版がリテールマーケットに流れると思われる。そもそもRyzen 4000Gシリーズをリテールに流さなかった理由は「型番だけ見てるとRyzen 3000シリーズよりも性能が高いと誤解されるから」という側面もあったようで、それもあってVermeerコアはRyzen 4000シリーズをスキップしてRyzen 5000シリーズとして投入されたようだ。ここで同一世代のコアを持つCPUとAPUの型番を統合しておきたいわけだ。

そしてRyzen 5000シリーズにRyzen 3がラインナップされていない理由は、Ryzen 3やAthlonなど低価格向けSKUはAPU統合が強く求められる分野であり、ここは今後APUでまかなう方向だからだと思われる。したがって、今年のAMDのラインナップは面倒な形になるようだ。

その先の話をすると、おそらく第4四半期には5nmプロセスを利用したZen 4コアベースのRyzen 6000シリーズが投入されると思うのだが、まだこちらは詳細が一切わからない。ひょっとするとCESの基調講演の最後で“One More Thing”とか言ってラボで稼働するZen 4コアのデモとかが示されるかもしれないが、こちらはプラットフォーム変更も必要になるだけに、大がかりな話になるだろう(この話はまたいずれ)。

この連載の記事

-

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ