10コアはi9、8コアはi7、6コアはi5、4コアはi3と

Comet Lake-Sはコア数で明確にセグメント分け

さてそのComet Lake-Sのラインナップだが、今聞こえてきている話では下表のようになる模様だ。GPU無しのFモデルはCore i9/i7/i5の無印とKモデルにのみ用意される。現時点ではTモデル(TDP 35W)の全コアBoost時の動作周波数は不明である。

| Comet Lake-Sのラインナップ | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Model Number | コア/スレッド数 | キャッシュ(MB) | 動作周波数(GHz) | TDP(W) | |||

| Base | Boost (1コア) |

Turbo Boost Max 3.0 | Boost (全コア) |

||||

| Core i9-10900K/KF | 10/20 | 20 | 3.7 | 5.1/5.3(*) | 5.2 | 4.8/4.9(*) | 125 |

| Core i9-10900/F | 2.8 | 5.0/5.2(*) | 5.1 | 4.5/4.6(*) | 65 | ||

| Core i9-10900T | 2.0 | 4.5 | ??? | ??? | 35 | ||

| Core i7-10700K/KF | 8/16 | 16 | 3.8 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 125 |

| Core i7-10700/F | 2.9 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 65 | ||

| Core i7-10700T | 2.0 | 4.4 | ??? | ??? | 35 | ||

| Core i5-10600K/KF | 6/12 | 12 | 4.1 | 4.8 | 無し | 4.5 | 125 |

| Core i5-10600/F | 3.3 | 4.8 | 4.4 | 65 | |||

| Core i5-10600T | 2.4 | 4.0 | ??? | 35 | |||

| Core i5-10500 | 3.1 | 4.5 | 4.2 | 65 | |||

| Core i5-10500T | 2.3 | 3.7 | ??? | 35 | |||

| Core i5-10400 | 2.9 | 4.3 | 4.0 | 65 | |||

| Core i3-10350K | 4/8 | 8 | ??? | ??? | ??? | 125 | |

| Core i3-10320 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 65 | |||

| Core i3-10300 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 65 | |||

| Core i3-10100 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 65 | |||

| Core i3-10100T | 2.3 | 3.6 | ??? | 35 | |||

| Pentium G6400 | 2/4 | 4 | 3.8 | 無し | 無し | 65 | |

| Pentium G6400T | 3.2 | 35 | |||||

| Celeron G5900 | 2/2 | 2 | 3.2 | 無し | 無し | 65 | |

| Celeron G5900T | 3.0 | 35 | |||||

(*) Thermal Velocity Boost利用時

10コアはすべてCore i9ブランドになり、8コアがCore i7、6コアがCore i5、4コアがCore i3という非常にわかりやすいラインナップになった。

加えて言えば、Pentium Gシリーズまですべてがハイパースレッディング有効になったのも異なるところだろうか。Coffee Lake世代と異なり、コア数で明確にセグメント分けが可能になったので、もうハイパースレッディングの有無でセグメントを分ける必要がなくなったのかもしれない。

Turbo BoostはCore i3以上にのみ提供され、Pentium/Celeronに関してはTurbo Boost無しというのは従来通り。ただ、これまではCore i9向けにのみ提供されてきたTurbo Boost Max 3.0が今回からCore i7にも提供されるようになった。

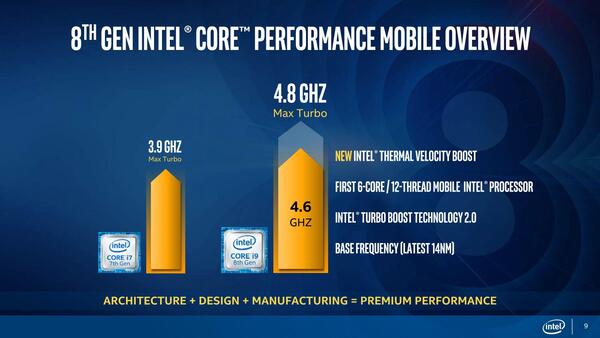

加えれば、Core i9-10900K/19000(と10900KF/10900F)にはThermal Velocity Boostが新たに追加された。Thermal Velocity Boostそのものは第8世代のモバイル向けCoreプロセッサーで発表のタイミングで公開されたものだ。

これはCPU温度が一定以下(この時には確か60度と説明された)の場合、Max Turboを超える動作周波数まで一時的に引き上げが可能というものだ。なんというか、AMDのXFRとあまり変わらない感じである。

2018年4月の発表時のスライド。おそらくこのThermal Velocity BoostはCore i9-8950HKのもので、従来のTurbo Boost2.0では最大4.6GHzなのが、マージンがあるとさらに200MHz上乗せできる

もっともThermal Velocity Boostは本当にその直前までCPUが冷えている場合には有効だが、連続稼働になると温度が上がってしきい値を超える。その場合は無効になるため、それほど長い時間利用できるわけではない。

その意味ではTurbo Boostよりもさらに有効時間は短いわけで、実質的にはTurbo Boost Max 3.0の数字がほぼ上限と考えて差し支えないだろう。

それにしても、少し前からTDPが最大熱設計電力を意味しなくなっている(Baseにおける消費電力を示している)とはいえ、そのTDPが125Wに引きあがったのはなかなか恐ろしい。

たとえばCore i9-9900KはTDPが95Wとされていたが、同じ8コア16スレッドのCore i7-10700Kはベースが3.8GHzになっただけでTDPが30W増えている。ではフル稼働させるとどの程度の消費電力になるのか、こればかりは実際にテストしてみないとわからないところではあるが、それなりの覚悟は必要そうである。

ちなみに価格などの情報は一切伝わってきていない。ただ競合製品は言うまでもなくAMDのRyzen 3000シリーズなので、当然これを見据えた価格になると思われる。

もっともAMDの方は(こちらもCOVID-19の影響があるのでだいぶ流動的になってきているとは言え)第3四半期をめどにRyzen 4000シリーズをデスクトップに投入することを考えると、逆にRyzen 4000シリーズの投入直前に価格改定することを前提に、強気の価格設定でまず投入という可能性もありそうだ。

※お詫びと訂正:記事初出時、Thermal Velocity Boostに関する記述の一部に誤りがありました。記事を訂正してお詫びします。(2020年4月20日)

新チップセットはWi-Fi 6に対応

それ以外はおおむね変更なし

なおチップセットの方だが、こちらもIntel 400シリーズが投入されるのはもはや規定事実である。実はもうモバイル向けにはQM480とHM470がリリースされているが、これはComet Lake-U/Y/H向けのものなのでデスクトップ向けには転用できない。

そのデスクトップ向けのハイエンドはZ490で、以下H470、B460、H410とあとは企業向けのQ470が用意されるとの話である。

問題はこれらの製品と、既存のZ390/H370/B360/B310/Q370の間の機能的な違いはなにかである。1つ明確なのはWi-Fiで、300シリーズがWireless-AC MAC、つまりWi-Fi 5対応なのに対し、400シリーズはWi-Fi 6対応になる。

ただそれ以外になにが違うかは今のところはっきりしない。おそらくは「おおむね同じ」というあたりではないかと思う。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ