業務を変えるkintoneユーザー事例 第69回

ひとりで作り始めてみんなで改善すると、チームで作り上げたアプリになる

kintoneアプリは60点の完成度で現場に投入すべき、その理由とは?

2020年03月16日 09時00分更新

紙資料を大量に扱う業務現場では、どうしても人的ミスを避けられない。抜け漏れをなくすためにチェックリストを作り、さらに紙資料が増える。紙資料が増えた分ミスが増え、チェックリストは長くなり……そんなスパイラルに陥っているオフィスはないだろうか? 岐阜県恵那市のケーブルテレビ会社 アミックスコムの営業部 サポートチームは、まさにこの負のスパイラルに陥っていた。しかしkintoneの導入により紙資料を大幅に削減、ミスも激減した結果、年間300時間以上の業務効率化を達成した。

自分なんかいない方が……そんな思いを抱えて業務改善のプロに相談

アミックスコムは、岐阜恵那市エリアに光ケーブルテレビを提供している。問題を抱えていた営業部 サポートチームのメンバーはわずか5名。担当する業務は契約やサポートなどの顧客対応と、受付、注文、納品などの営業事務。顧客からの問い合わせやサポート依頼は日中に集中するため、日中は顧客対応に時間を取られ、夕方から営業事務に取りかかるというスタイルが定着してしまっていた。同チームのリーダーを勤める安藤 満秋氏はその当時を次のように振り返った。

「夕方から営業事務に取りかかるのでどうしても仕事が終わるのは遅い時間になってしまいます。しかし日々の業務に追われるあまり、10年以上も業務改善に手を付けられないままきてしまいました。その結果、業務は煩雑化の一途をたどっていきました」(安藤氏)

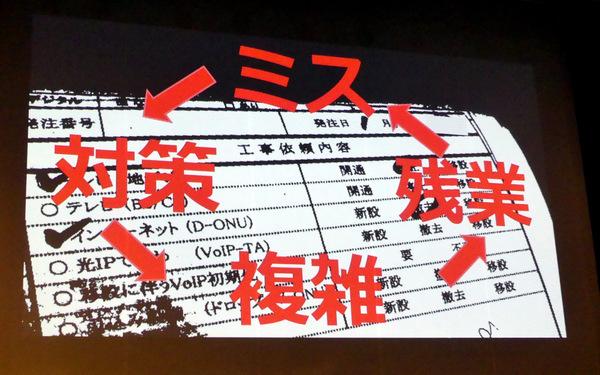

キャンペーンで受注が集中したときや、契約ルールの変更があったときに、事務手続きのミスが発生した。紙資料に手書きするので、業務集中時の人的ミスをなくすことはできない。少しでも削減しようと、ミスが発生するたびにチェックリストが作られた。チェック項目は次第に増え、対策のために業務は煩雑化し、更なるミスを誘発した。リーダーとして良かれと思って取った対策自体がチームの負担になっているのではないか、リーダーである自分がいない方がチームのためなのではないかとさえ考えたと安藤氏は言う。しかし、そこに一筋の光が差し込んだ。

負のスパイラルに悩んでいた頃に安藤さんは運命の出会いをする。ひとりはジョイゾーの四宮 琴絵氏、もうひとりはコラボフローの松本 洋介氏だ。安藤さんが窮状を訴えると、ふたりは口を揃えてkintoneを勧めた。業務改善の実績を多数持つ人物がふたり、揃って同じツールを勧めるのだから試してみる価値はある。そう信じて、安藤氏は営業部 サポートチームにkintoneを導入した。

ゲストスペースで連携先とも情報を共有、年間310時間削減を達成

kintoneを導入したはいいが、光ケーブルテレビの顧客対応業務は自分たちのチームだけでは完結しない。受注後には工事事業者と情報共有しながら案件を進める必要がある。かといって、社外に余分な情報を開示しすぎたり、顧客情報を書き換えられたりしても困る。

「調べてみたら、kintoneにはゲストスペースという機能があり、決められた相手と決められた情報だけど共有できる機能があることがわかりました。そこで、ゲストスペースを使って連携する企業と案件情報を共有することにしました」(安藤氏)

案件に関わることはコメント欄でやりとりすることで、記録が残るようにした。工事の完了なども外注先から入力してもらうようにしたことで、工事の実態と案件情報が同期するようになった。受付から発注、納品、検収、売上までのタイミングがひと目でわかるように、「カレンダーplusプラグイン」も採り入れた。これらの取り組みを始めて4ヵ月が過ぎた頃には、ミスは激減し、年間100時間分の作業を削減できていた。

「その後も年間200時間分の作業削減を目指して改善を繰り返し、最終的には年間310時間削減を達成しました。情報を共有できるようになったことで、それまで1人でやっていた仕事が、チームで協力してやる仕事に変わったのです」(安藤氏)

人は「変えたくない」のではなく、「変えられたくない」

大幅な作業時間削減を達成したアミックスコムの営業部 サポートチーム。その成功の秘訣は、アプリを完全に作り込んでから投入するのではなく、60点の完成度で使い始めることだと安藤さんは言う。たとえば紙で行っている業務をkintoneに移行する際、紙でできていることと同じ内容でとりあえずアプリ化して業務に投入する。業務フローを変えずに、違和感を最小限にして、アプリ化したことによるメリットに気づいてもらうのだという。

「60点のアプリですから、使っているうちに改善意見が出てきます。それを次々とアプリに反映していくことで、ひとりで作り始めたアプリが、チームで作り上げたアプリになり、みんなに使ってもらえるものになります。また、60点でスタートすればいいんだとわかれば、手を動かしてアプリを作りはじめる人も出てきます。ITが得意という訳でもない女性スタッフが5ヵ月かけて顧客管理アプリを作ってくれました」(安藤氏)

kintoneを通して現場と向き合えるようになった安藤さんは、チームリーダーとしての居場所も取り戻した。60点のアプリから始めるという体験から、次のような教訓も得たという。

「人は『変えたくない』のではなく、『変えられたくない』のです。自分の意志で、自分が納得できる形で変えていけるのなら、もっとITを使って業務を変えて行きたいという人がたくさんいるのです。自分が納得できる形にすること、自分の意見を採り入れてもらうこと、その余裕を残すためにも60点のアプリで始めることに意味があるのです」(安藤氏)

悩んでいる人、みんなが使ってくれないんじゃないかとためらっている人も、60点のアプリで今すぐ始めて!と聴衆に訴えかけて、安藤氏はセッションを締めくくった。

この連載の記事

-

第216回

デジタル

紙&Excelのメンテナンス業務をフルkintone化したクレーンメンテ広島 -

第215回

デジタル

要件定義と情報共有が足りず闇落ち!からのDXリベンジに成功したさくら税理士法人 -

第214回

デジタル

3年間で2500ものNotesアプリをkintoneに移行した大陽日酸 -

第213回

デジタル

一度は失敗したシステム化 ― KADOKAWAの電子書籍事業におけるkintone導入の軌跡 -

第212回

デジタル

kintoneがつなぐDXのラストワンマイル 牛舎でも、工場でも、屋外でも -

第211回

デジタル

コロナ事務をkintoneで受け止めた北九州市役所 応病与薬で40万枚ペーパーレス化のモリビ -

第210回

デジタル

新入社員が家具職人を変えたアートワークス 弁当アプリをきっかけに年6千時間削減したミエデン -

第209回

デジタル

3年でレガシーシステムをクラウドに刷新 アルペンが語るDX実現の鍵とは -

第208回

デジタル

kintone AWARD 2023開催!kinjoyの光成工業とIT維新を起こした檜垣造船が登壇 -

第207回

デジタル

在庫リスクゼロの生産プラットフォーム「Made by ZOZO」を支えるkintone -

第206回

デジタル

グッズまとった「kintoneのひと」作戦で社内浸透 3年で変わった声優事務所 - この連載の一覧へ