業務を変えるkintoneユーザー事例 第70回

サイズで決められた価格では納得感がない!?営業起点のkintone活用術

作業時間をkintoneで可視化し、クライアントごとの料金を適正化したさくら印刷

2020年03月23日 11時00分更新

kintone hive 名古屋で4番目に登壇したのが、サクラ印刷の松井 敦哉氏。「『価値×時間×コスト』の適正化にむけて」と題して、印刷会社におけるいくつかの問題をkintoneで解決した事例を語ってくれた。

日報のために導入したkintoneを使って業務効率化に取り組む

メディアに携わったことのある人間なら直面したことのある、ちょっと理不尽な作業コストの算定。たとえば雑誌なら1ページ、あるいは文字数で価格が決まっている場合が多い。調べごとや図表作りに手間がかかるページも、写真多めで文章はサクッと書き終わるようなページでも変わらなかったりする。

名古屋にあるサクラ印刷は、チラシ制作の現場でこの理不尽と戦っていた。情報量が多く、手間と時間がかかるものでも、短時間少人数で作成できるものでも、サイズで一律に見積を出していたため、クライアントごとの本当のコストと収益を把握できなかった。それを可視化して業務効率化に導いたのは、kintoneだ。

「kintone自体は、日報をデジタル化するというシンプルな目的で2017年10月から利用していました。1年ほど使っているうちに、これをもっと活用して業務を効率化したいと考えるようになりました」(松井氏)

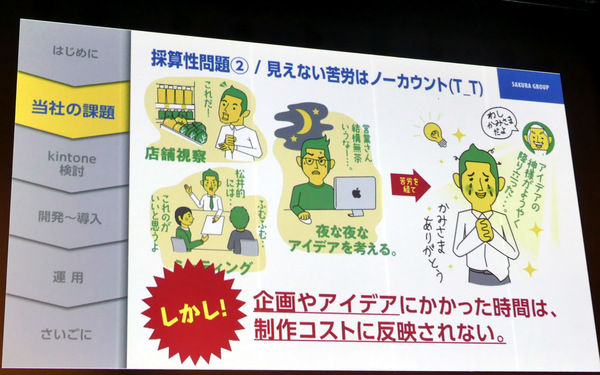

課題はいろいろあった。制作会社にありがちなことだが、クライアントの特性を把握しているのが担当者しかおらず、人が入れ替わるとリセットされてしまう。知見が属人化しており、企業に蓄積されていないのだ。また、価格とコストの関係もしっかり考えられていなかった。同じサイズのチラシなら、2名で作れるものでも6名の手間を必要とするものも、同じ価格で受注していた。さらに、デザイナーが力量を高めるためのインプットに使う時間や、企画、アイデア出しなど見えない価値は採算に反映されないという課題もあった。

書き連ねていて、筆者も軽く胸が痛い。制作にかかわるほとんどの現場が、似たような課題を抱えているからだ。実際筆者もページ単価で仕事をすることが多く、短時間で書き上がった原稿もなかなか完成しなかった原稿も同じ執筆料である。もっとも筆者自身は細かい金額計算を得意としないので、一律の方がやりやすくはあるのだが……おっと、話が逸れてしまった。

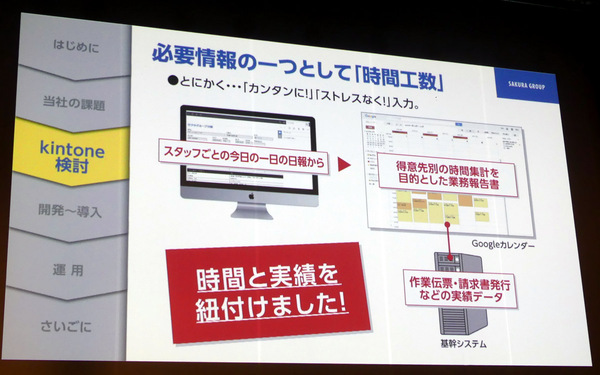

松井氏は現場で感じる課題を解決するために、CRMをベースとした情報管理を行なうことにした。そしてそこに、「時間工数」という概念を取り込んだ。スタッフの日報から案件ごとの時間を抽出し、採算ベースに組み入れたのだ。

「デザインやUIにこだわりの強い従業員が多いので、そういう人たちにも快適に使ってもらえるよう、画面デザインにはこだわりました。KOYOMI、SKYDESK CARD-R、Krewdara/Dashboardを導入して、見やすく、操作しやすく工夫しました」(松井氏)

作業時間とコストを可視化して優良顧客の掘り起こしにつなげる

こだわる部分を明確にして作ったアプリの使い方を紹介するため、社内説明会を開催。松井氏が工夫を盛り込んで作ったアプリだったが、第1回説明会では文句が飛び交った。

「これは想定通りでした。kintoneアプリは現場の声を反映しながら成長させるものです。説明会で出た意見を元にブラッシュアップを繰り返しました」(松井氏)

2019年10月頃には、かなりの情報をアプリで可視化できるようになった。営業の進捗、採算性を確認するための時間管理、時間当たりの生産性など。これらの情報をもとに時間単価の平均値を出し、クライアントごとにかかっているコストが高いのか低いのかわかるようにした。時間単価と作業時間を比較することで、短時間で済むから儲かるという顧客だけではなく、時間をかけていても儲かっている優良顧客を見出すことができたという。

「この分析の過程で意外な事実が判明しました。クライアント別に全スタッフの業務時間を可視化したところ、2番目に時間をかけているクライアントは『社内』でした。社内事務に、かなりの時間を取られていたことが、はっきりとわかってしまったのです」(松井氏)

意外な結果ではあったが、業務効率化の必要性を理解してもらうにはいい材料になったのではないだろうか。

可視化された数字に基づいて全社、各部門が業務に取り組めるように

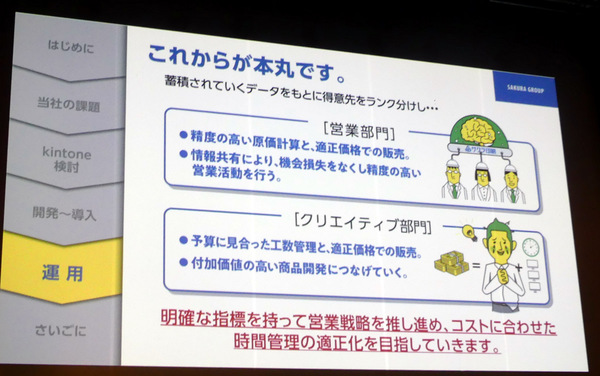

アプリに入力される数字から、クライアントごとの特性がわかるようになり、知見も担当者ではなく企業に蓄積されるようになった。営業部門は精度の高い原価精算ができるようになり、適正価格での販売が可能に。クリエイティブ部門では、時間をかけてでも儲かる優良顧客向けに、さらに付加価値の高い商品を開発して提案していくなど、創造的なことに時間を使えるようになった。

「いろいろな数字が可視化されたことで、明確な指標を持って営業戦略を立案、推進できるようになりました。全社で同じ数字を指標に、時間管理の適正化を推進していけるようになったのも大きな効果です」(松井氏)

あのクライアントさんの仕事は手間がかかるんだよな、だとか、ここはそれほど手間がかからない案件が多いからいいお客さんだな、といった感覚を担当者だけが知っていた時代とは変わった。可視化したことで数字に基づいて営業部門とクリエイティブ部門が会話できるようになったのだ。そこから新しい商品アイディアも、更なる業務改善アイディアも生まれてくることだろう。

この連載の記事

-

第216回

デジタル

紙&Excelのメンテナンス業務をフルkintone化したクレーンメンテ広島 -

第215回

デジタル

要件定義と情報共有が足りず闇落ち!からのDXリベンジに成功したさくら税理士法人 -

第214回

デジタル

3年間で2500ものNotesアプリをkintoneに移行した大陽日酸 -

第213回

デジタル

一度は失敗したシステム化 ― KADOKAWAの電子書籍事業におけるkintone導入の軌跡 -

第212回

デジタル

kintoneがつなぐDXのラストワンマイル 牛舎でも、工場でも、屋外でも -

第211回

デジタル

コロナ事務をkintoneで受け止めた北九州市役所 応病与薬で40万枚ペーパーレス化のモリビ -

第210回

デジタル

新入社員が家具職人を変えたアートワークス 弁当アプリをきっかけに年6千時間削減したミエデン -

第209回

デジタル

3年でレガシーシステムをクラウドに刷新 アルペンが語るDX実現の鍵とは -

第208回

デジタル

kintone AWARD 2023開催!kinjoyの光成工業とIT維新を起こした檜垣造船が登壇 -

第207回

デジタル

在庫リスクゼロの生産プラットフォーム「Made by ZOZO」を支えるkintone -

第206回

デジタル

グッズまとった「kintoneのひと」作戦で社内浸透 3年で変わった声優事務所 - この連載の一覧へ