レーザープリンターを開発するが

250ページ出力する間に確実に故障

1984年にはもう1つ、LaserJetの発売もあった。これはやや話が混み入っている。もともとHPは1980年、最初のレーザープリンターとしてHP 2680Aを発売した。

画像の出典は、HPの“HP Computer Museum”

解像度は180dpi、印刷速度は毎分45枚だが、カット紙ではなく連続紙に印刷するというもので、開発はBoise部門であり、1975年から開発に携わっていたそうだ。

最初はキヤノンのプリンターエンジンを利用して開発したものの、これはMTBF(平均故障間隔)がわずか250ページ、つまり250ページ出力する間に確実に故障するという信頼性が低いもので、結局完全に作り直しを余儀なくされたらしい。

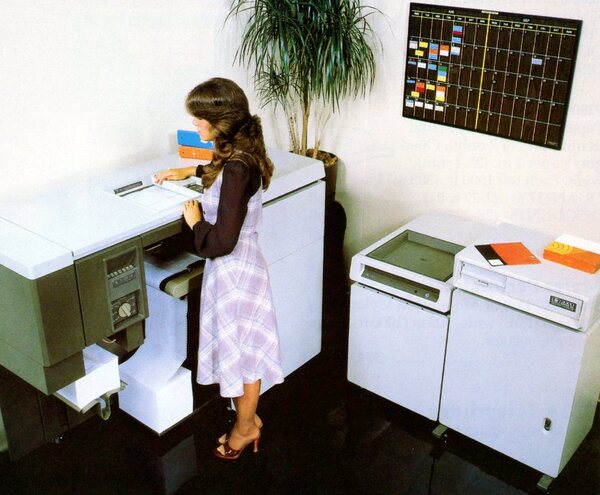

これはEPOC(Electrophotographic Printing On Computer)というコード名がついていたそうだが、10万8500ドルという価格もさることながら、そのサイズの大きさはオフィス向けとしては厳しいものだったのは写真でおわかりかと思う。

結局これはその後リモートプリンターや、IBMのメインフレーム向けなど、このサイズが問題にならないような用途に販売され、1987年までに2680Aだけで1500台販売したそうだが、もうちょっとなんとかならないのか? というニーズは当然あった。

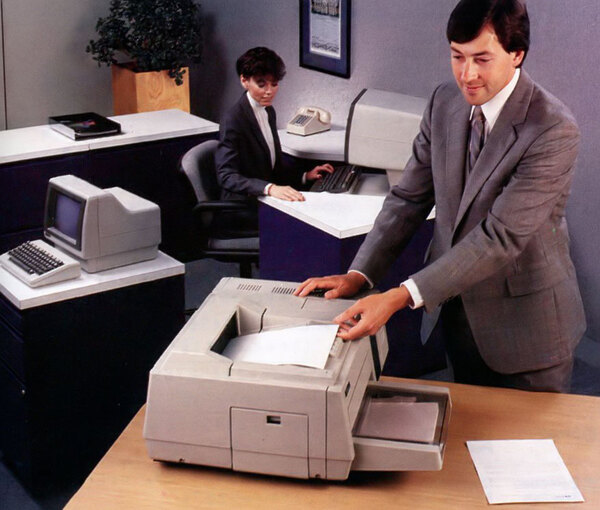

これに向けて1983年に開発した、ずっと現実的なサイズの製品がHP 2688Aである。

画像の出典は、HPの“HP Computer Museum”

こちらもやはりBoise部門の開発で、300dpiの印刷品質と毎分12枚の印刷速度を持ち、価格は2万9950ドルと、これも多少現実的なものになった(グラフィック印刷を省いた、テキストオンリーのHP 2687Aは更に安い1万2800ドルだった)。

このHP 2688A、開発コード名がBonsaiだったのはリコーのプリンターエンジンを利用したことに関係しているのかもしれないが、このHP 2688AはもともとキヤノンのLBP-10という1979年に発売された製品に対抗すべく開発したものである。

LBP-10は小型かつ低価格の良い製品ではあったが、液体トナーを必要としていた。HPはこれを嫌って、ドライトナー方式のエンジンをリコーと開発したわけだが、結果として非常に信頼性が低い製品に仕上がってしまった。

この連載の記事

-

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -

第851回

PC

Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ - この連載の一覧へ