最新パーツ性能チェック 第256回

Optane MemoryでQLC SSDを高速化する「ニコイチSSD」の実力やいかに

Intel Optane Memory H10 with Solid State Storage速攻レビュー

2019年04月23日 00時00分更新

IntelからNANDメモリーよりも高速かつ低遅延な不揮発メモリー「3D XPoint」を活用したNVMe SSD「Optane Memory H10 with Solid State Storage」(以下、Optane Memory H10)が正式発表された。

Optane Memory H10はすでに販売されているストレージ向けキャッシュソリューション「Optane Memory」と3D QLC NANDを採用したSSDを組み合わせたM.2モジュールのNVMe SSDである。本製品のサンプルを組み込んだHP製ノートPC「HP Spectre x360 13"」を入手したので、そのファーストインプレッションをお伝えしよう。

速度と容量の一挙両得を狙った「Optane Memory H10」

Optane Memory H10は、Optane Memoryと3D QLC NAND採用のSSDを1枚の基板に実装するという、これまでのSSDとは毛色が異なるアプローチを採用した製品だ。QLC NANDのSSDはTLC NANDのSSDよりも安価という点はメリットだが、読み出し/書き込み速度がともに劣っており、特にSLCキャッシュが枯渇したときの書き込み速度の「遅さ」は大きな欠点となっていた。

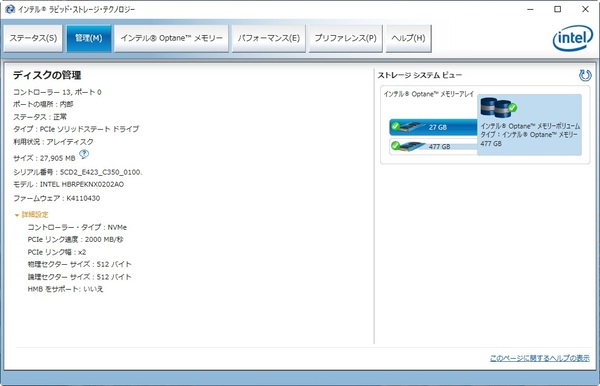

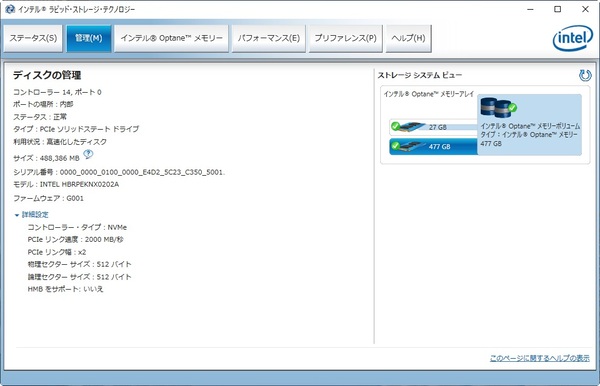

そこで本製品では、高速かつ低遅延のOptane Memoryと3D QLC NANDを採用するSSDを同一基板に実装し、前者をキャッシュとして活用。同社のソフトウェア「Intel RST(Rapid Storage Technology)」で、同一基板に実装された3D QLC NANDのSSDをアクセラレーションするというアプローチを取っている。これによって本製品は3D QLC SSDの低価格&大容量という特長を活かしつつ、優れたアクセス性能を実現している。

同社によると、TLC NANDベースのSSDと比較して、マルチタスクの動作環境で文書ファイルの起動が2倍、ゲームの起動が60%、メディアファイルの読み込みが90%高速化するという。

Optane Memory H10の容量は256GB、512GB、1TBの3種類がラインアップ。接続インターフェースは同社のウェブサイトではPCI Express 3.0×4となっているが、今回検証したノートPC搭載の製品ではPCI Express 3.0×2となっていた。この仕様はPC OEM向けのカスタマイズによってインターフェース速度をあえて遅くしたのか、それともウェブサイトの情報が間違っているのかはわからない。

また、Optane Memory H10はモデルによって搭載Optane Memoryの容量が異なり、256GBモデルでは16GB、512GB/1TBモデルでは32GBのOptane Memoryが載っている。Optane Memoryの仕様詳細は不明だが、現在販売されている16GB/32GBのOptane Memoryと同一仕様ではないかと推測される。

3D QLC NANDのSSDの仕様についても詳細は不明だ。実際の製品を目視で確認できればもう少し多くの情報をレポートできるが、今回の検証機材はノートPCに内蔵している状態のため、分解が必要となる。ゆえに、本稿ではまずOptane Memory H10の基本的な挙動を検証するに留めておく。

ただし、同社の3D QLC NAND SSDは、コンシューマー向けの「660p」以外には存在していない。これを考慮すると、660pベースのSSDが搭載されている可能性が高いと見てよいだろう。

| Optane Memory H10 with Solid State Storageのスペック | |||

|---|---|---|---|

| モデル(QLC NAND容量) | 256GB | 512GB | 1TB |

| Optane Memory容量 | 16GB | 32GB | |

| フォームファクター | M.2 2280 | ||

| インターフェース | PCIe NVMe 3.0×4 | ||

| シーケンシャルリード | 1450MB/s | 2300MB/s | 2400MB/s |

| シーケンシャルライト | 650MB/s | 1300MB/s | 1800MB/s |

| ランダムリード(8GBスパン) | 230000 IOPS | 320000 IOPS | 330000 IOPS |

| ランダムライト(8GBスパン) | 150000 IOPS | 250000 IOPS | 250000 IOPS |

| リードレイテンシー | 8μs | 7μs | |

| ライトレイテンシー | 30μs | 18μs | |

| アクティブ時の消費電力 | 5.3W | 5.8W | |

| 待機時の消費電力 | L1.2 : <12mW | L1.2 : <13mW | |

| 動作温度範囲 | 0~70℃ | ||

| 総書き込み容量 | 75TBW | 150TBW | 300TBW |

| 平均故障間隔(MTBF) | 160万時間 | ||

| 製品保証期間 | 5年 | ||

この連載の記事

-

第451回

自作PC

Core Ultra 9 285K/Core Ultra 7 265K/Core Ultra 5 245K速報レビュー!第14世代&Ryzen 9000との比較で実力を見る -

第450回

デジタル

AGESA 1.2.0.2でRyzen 9 9950Xのパフォーマンスは改善するか? -

第449回

デジタル

Ryzen 9000シリーズの性能にWindows 11の分岐予測改善コードはどう影響するか? -

第448回

デジタル

TDP 105W動作にするとRyzen 7 9700X/Ryzen 5 9600Xはどの程度化ける? レッドゾーン寸前を攻める絶妙な設定だが、ゲームでの効果は期待薄 -

第447回

デジタル

Zen 5とTDP増でゲーム性能は向上したか?「Ryzen 9 9950X」「Ryzen 9 9900X」の実力チェック -

第446回

デジタル

「Ryzen 9 9950X」「Ryzen 9 9900X」は“約束された”最強のCPUになれたのか? ベンチマークで見えた利点と欠点 -

第445回

デジタル

「Ryzen 7 9700X」「Ryzen 5 9600X」のゲーミング性能はゲームキングRyzen 7 7800X3Dに勝てる? -

第444回

sponsored

AI時代だからこそNVMe SSDで強化!! 新登場「WD BLUE SN5000」速攻レビュー -

第444回

デジタル

低発熱&低消費電力でも性能が向上した「Ryzen 7 9700X」「Ryzen 5 9600X」のアプリ&AI処理性能に驚いた -

第443回

デジタル

意外と良いかも! ビデオ内蔵8000Gシリーズ最下位「Ryzen 5 8500G」の性能 -

第442回

デジタル

ローエンドビデオカードの選択肢のひとつとなるか!? Radeon RX 6500 XTに8GB版が追加 - この連載の一覧へ