最新パーツ性能チェック 第236回

Core i9-9900K、Core i7-9700K、Core i5-9600KをRyzen 7 2700Xにぶつける

物理8コアの9900K&9700Kは真のRyzenキラーになるか!?第9世代Core全3モデルを徹底ベンチマーク

2018年10月19日 22時00分更新

消費電力測定で見えた謎の挙動の調査

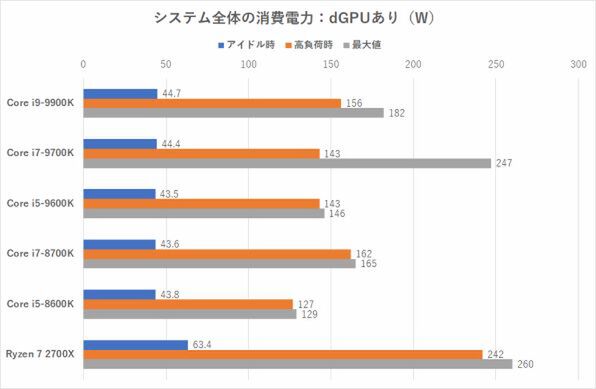

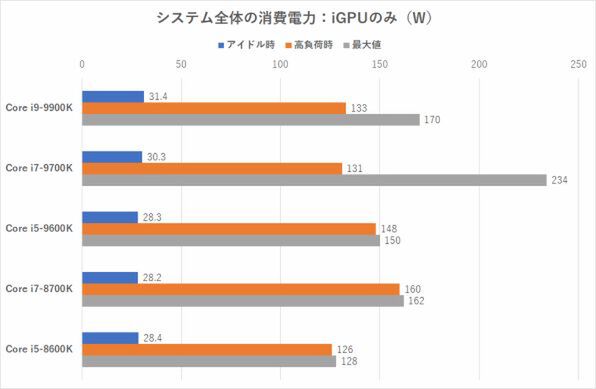

実用アプリとゲームでの性能比較が終わったところで、気になる消費電力のチェックに入ろう。前世代からTDP据え置きとはいえ、消費電力の実測値はTDPと乖離している……というのが近年のインテル製CPUの傾向だが、コア数の増えた第9世代Coreも同じなのだろうか?

そこでシステム起動10分後の安定値を“アイドル時”、「OCCT Perestroika v4.5.1」の“CPU Linpack(64bit/AVX/全論理コア)”を最低15分続けた時の安定値を“高負荷時”、そしてOCCT中の最大値を“最大値”としている。なお、CPU内蔵GPUのみで計測した時の数値も示しておく。

なぜ消費電力を高負荷時と最大値の2つに分けたかというと、上位CPUは高負荷時の消費電力の変動が非常に大きいためだ。Core i9-9900K及びCore i7-9700Kは消費電力が一時的に大きな値を出すが、大部分の時間は低めで安定する。

具体的にはCPU Linpackでメモリー使用量が最大値を記録してからほんの数秒の区間に最大値が出るような挙動をとる。また、時々急激に消費電力が増える時もあるがすぐに戻る。だがCore i5-9600K以下の物理6コアモデルに関しては、電力の高負荷時と最大値に大きな違いはない。つまり、8コアモデルだけパワーの絞り出し方が違うのである。

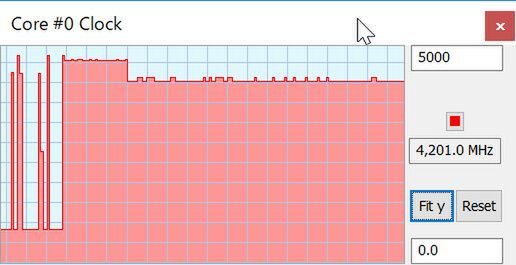

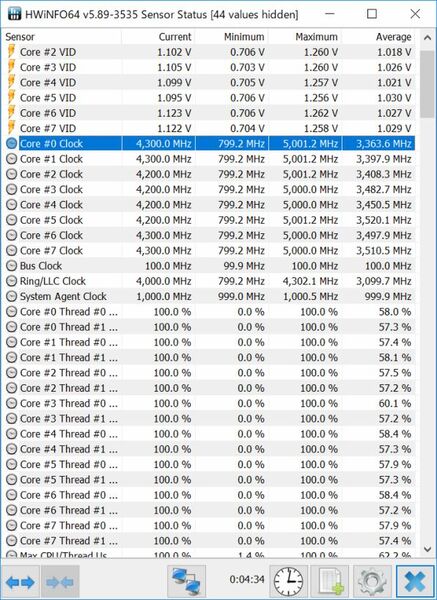

そこで「HWiNFO」を利用してCore i9-9900Kにおけるクロックの推移を調べてみると、最大値に近い消費電力を示すステージでは全コア4.7GHzだが、数秒あとには全コアがパタッと4.2~4.3GHzあたりまで落ちる。クロックが落ちれば消費電力が下がるのは道理だ。

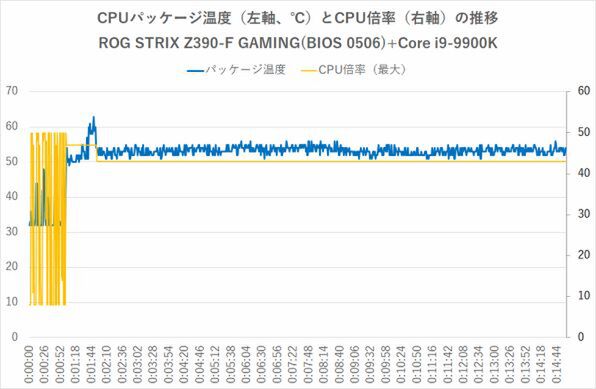

ではこのクロック低下は何が原因なのか? まず考えられるのは発熱があまりにも大きすぎて、サーマルスロットリングがかかっているという可能性。8コアで動作クロックを盛りすぎたのではないか? 以下のグラフはOCCT中のTcase、つまりCPUパッケージ温度とCPUコアの倍率(8基のうち最も高いもの)を追跡したものである。

まず倍率からチェックすると、グラフ左端の乱高下している部分は、計算データを準備するフェーズで、その直後に出るフラットなフェーズから本格的な負荷が始まる。グラフの時間軸(横軸)で2分手前までは47倍、すなわち4.7GHz動作を維持するがその直後に43倍動作に落ち込む。この47倍動作時のCPUパッケージ温度の最大値は63℃で、これはサーマルスロットリングがかかるにはほど遠い温度だ。つまり、温度以外の要因によって倍率(クロック)が引き下げられていることになる。

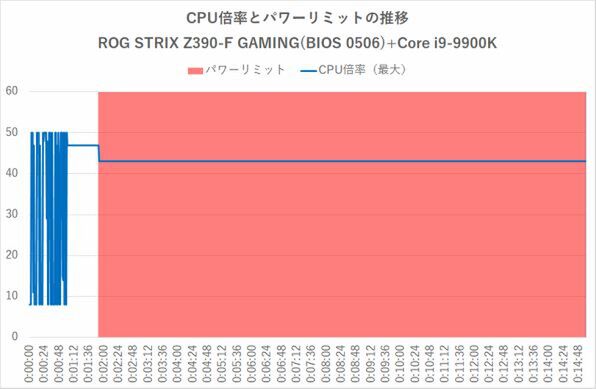

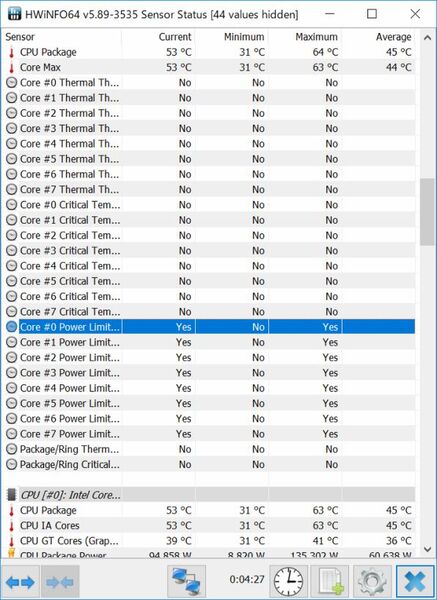

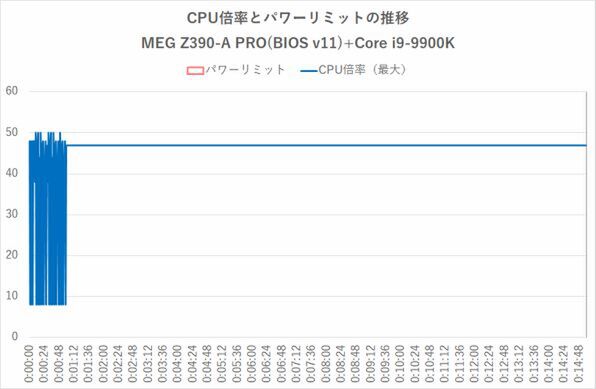

そこで注目したいのが「Power Limit」フラグ。これは文字通りCPUの消費する電力量が過大になると立つフラグだが、このフラグの状態とCPU倍率を観察してみよう。Power Limitフラグは物理コア単位で立つが、8基あるコアのうち1基でもフラグが立っていたら、その区間は“Power Limitフラグが立っていた”と判定して集計した。下のグラフで赤く塗られた領域がPower Limitフラグが立っている時間帯を示す。

倍率が47倍から43倍にシフトダウンするトリガーになったのは、間違いなくPower Limitフラグのせいだということがわかる。Core i9-9900KとCore i7-9700K、Core i7-8700Kの“高負荷時”の消費電力が比較的近い(143~162W)のは、TDP95W内に収めようとした結果ではなかろうか。

この奇妙な仕様は何が原因なのか? 理由としては「今回テストしたCPUがQS版だから」、「マザーボードの補助電源の電力不足」、「マザーボードのBIOSチューニング」の3つ、あるいはその複合が考えられる。

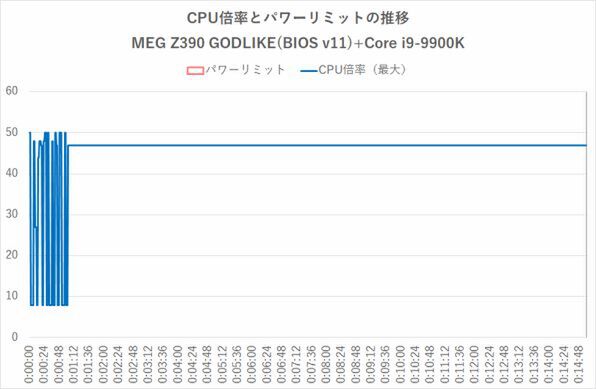

そこで追加テストとして、16+2フェーズの電源回路を備えるMSI製Z390搭載マザーボード「MEG Z390 GODLIKE」(CPU補助電源仕様は8ピン+8ピン)と、同じMSI製でも最安の部類に入るZ390搭載マザーボード「Z390-A PRO」(CPU補助電源仕様は8ピン)を用意。Core i9-9900Kを装着し、同じ条件でOCCTを実行した時のCPU倍率とPower Limitフラグの推移を追跡してみた。

この2枚のマザーボードではPower Limitフラグは終始立たず、47倍動作で安定した。この結果から、CPUがQS版だからという疑惑は100%解消されたわけではないが、マザーボード側のフェーズ数や補助電源の仕様によるものとは考えにくい。恐らく今回テストに用いた「ROG STRIX Z390-F GAMING」のBIOSがかなり消費電力に関して保守的なチューニングになっているためだと思われる。

無論、「ROG STRIX Z390-F GAMING」は同社の鉄板シリーズの後継製品なので、この状態のまま放置するとは思えない。今後修正BIOSがリリースされることだろう。ROG STRIX Z390-F GAMINGのBIOS熟成が楽しみだ。

さて、ここで強調しておかねばならない点がある。それは今回筆者が使った環境においてでも、Core i9-9900KフルロードでPower Limitフラグが立たなければ実用上「まったく問題ない」ということだ。ざっくりと試した範囲だと、OCCTやBlenderなどの計算を全力で行なうアプリではPower Limitによるパワーダウンが発生しやすいことがわかった。

よってBlenderのレンダリング速度はBIOSが改善されれば、もう少し処理時間が短縮する可能性がある。事実、MSI製マザーボードでCore i9-9900Kを使って“pavilion_barcelona”をレンダリングしたところ、1分前後の短縮が確認できた。

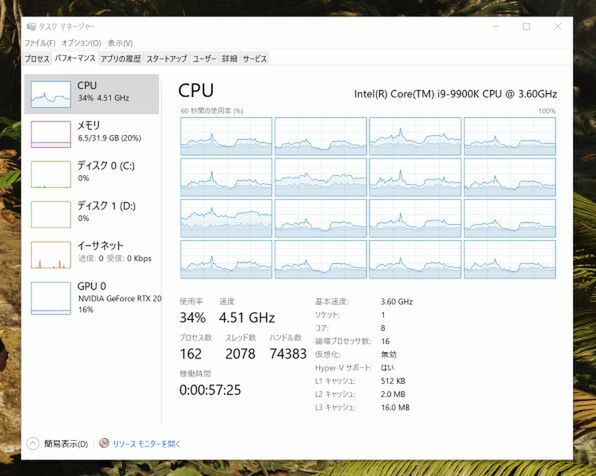

ゲームにおいては超重量級のゲームでも配信をせずにゲーム単体だけを動かすならフラグは立たない。また、マルチスレッド化が進んでいない大半のゲーム(PUBGなど)なら、XSplitで配信させても、CPUの余力は十分残されているのでパワーダウンしない。

ただし、Assassin's Creed Odysseyのように元々CPU負荷の高めなところにXSplitのような処理を重ねると、時々フラグが立つことがあるのでパワーダウンの可能性はあるが、GPU依存が高いので表面的には気づかない……というところに落ち着くだろう。

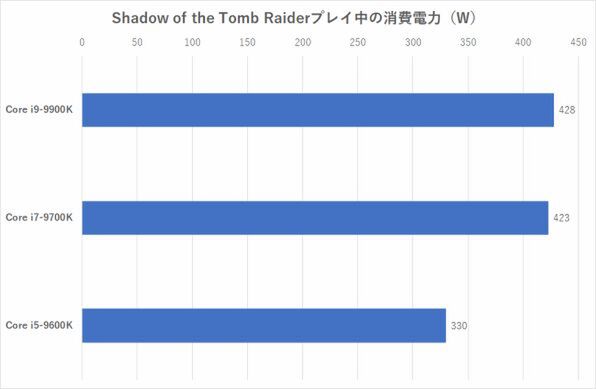

これだけでは実用性のない情報なので、RTX 2080 Ti FEを使って「Shadow of the Tomb Raider」を10分程度遊んだ時の消費電力の最大値を見てみよう。作業時間の都合上、第9世代Coreの3製品のみに絞って比較する。

やはり、Core i9-9900KとCore i7-9700Kの物理8コアCPUは6コアのCore i5-9600Kと比べて、1段高い最大値となった。しかしながら、現在最速のRTX 2080 Tiでも1枚運用ならゲーム中でも500Wは超えない。電源ユニットは750Wクラスであれば十分養えるだろう。

この連載の記事

-

第474回

自作PC

Core Ultra X9 388H搭載ゲーミングPCの真価はバッテリー駆動時にアリ Ryzen AI 9 HX 370を圧倒した驚異の性能をご覧あれ -

第473回

デジタル

Ryzen 7 9800X3Dと9700Xはどっちが良いの?! WQHDゲーミングに最適なRadeon RX 9060 XT搭載PCの最強CPUはこれだ! -

第473回

自作PC

「Ryzen 7 9850X3D」速攻検証:クロックが400MHz上がった以上の価値を見いだせるか? -

第472回

sponsored

触ってわかった! Radeon RX 9070 XT最新ドライバーでFPSゲームが爆速&高画質に進化、ストレスフリーな快適体験へ -

第472回

自作PC

Core Ultraシリーズ3の最上位Core Ultra X9 388H搭載PCの性能やいかに?内蔵GPUのArc B390はマルチフレーム生成に対応 -

第471回

デジタル

8TBの大容量に爆速性能! Samsung「9100 PRO 8TB」で圧倒的なデータ処理能力を体感 -

第470回

デジタル

HEDTの王者Ryzen Threadripper 9980X/9970X、ついにゲーミング性能も大幅進化 -

第469回

デジタル

ワットパフォーマンスの大幅改善でHEDTの王者が完全体に、Zen 5世代CPU「Ryzen Threadripper 9000」シリーズをレビュー -

第468回

自作PC

こんなゲーミングPCを気楽に買える人生が欲しかった Core Ultra 9 285HX&RTX 5090 LTで約100万円のロマンに浸る -

第467回

デジタル

Radeon RX 9060 XT 16GB、コスパの一点突破でRTX 5060 Tiに勝つ -

第466回

デジタル

Radeon RX 9060 XTは6.5万円でVRAM 16GBのお値打ちGPUになれたか? - この連載の一覧へ