ENIACの後継機を開発

その過程でUNIVACが誕生

ENIACの経験を活かし、以降IBMは完全電子式コンピューターの開発に一気に突き進むことになる。とはいえ、この時点で表面的な動きはそれほど大きくなかった。アメリカ陸軍はENIACの後継機種としてEDVAC(Electronic Discrete Variable Automatic Computer)の開発に携わる。

この開発にともないペンシルバニア大から、EDVAC開発にまつわる知的所有権に関しての契約(要するにEDVAC開発に際して得られた知的所有権はペンシルバニア大に帰属する)を求められたあたりでいろいろいさかいがあったようだ。

そこで、Mauchly教授とEckert氏は1946年にEDVACの開発から抜け、ECC(Electronic Control Company)というスタートアップ企業を興し、これは1946年にEMCC(Eckert–Mauchly Computer Corporation)に鞍替えした。

ECCの最初の製品は航空機会社のノースロップに対するBINAC(Binary Automatic Computer)で、これは会社がEMCCに変わった後の1949年に無事納入される。奇しくもEDVACも1949年に陸軍に納入されているが、BINACはEDVACの知的所有権や特許を侵害しないように周到に設計されたそうだ。さすがにEDVACの開発者が新規に興してるわけで、その辺りは抜かりがなかったのだろう。

そしてEMCCは最初の顧客として米国勢調査局を獲得。彼らの1948年の国勢調査に間に合うように、EDVAC IIというマシンを納入する契約を結ぶ。このEDVAC IIは仮称であり、最終的な製品名はUNIVACとなった。UNIVACというブランドが誕生した瞬間である(*1)。このあとRemington RandというかUNIVACは、多数の科学計算や統計計算向けコンピュータを産業界に送り出し始める。

(*1) EMCCは1950年にSperry Randに買収され、Remington RandのUNIVAC部門となった。

パンチカードの売上が好調で

コンピューター開発にさほど積極ではなかったIBM

一方のIBMはというと、実は水面下ではいろいろやっていた。まず前回のSECCの前に、IBM 603という電子卓上(?)計算機を1946年に発表しているし、SECCの後で(後にIBMの計算機ビジネスの祖先となる)IBM 701の開発をスタートしている。

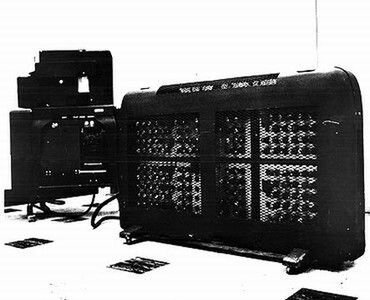

右側がIBM 603本体、左がパンチカードリーダー。1時間に6000枚のパンチカードを読み取りでき、6桁の乗算が可能だったそうだ

画像の出典は、IBM Archives

ただ表面的には、UNIVACの後追いをこの時点ではしていなかった。理由は簡単で、それこそENIACでもEDVACでもUNIVACでも、入出力には引き続きパンチカードが使われており、ここで圧倒的なシェアを持っていたため、競合メーカーがコンピューターシステムを納入すると、自動的にIBMの売上が上がるという状況にあったことだ。確かにこの状況では積極的に投資しようという気は起きなかったのかもしれない。

加えてWatson Sr.氏がこの頃になると十分老いていた、というのもおそらくは理由になるのだろう。1874年生まれの同氏は、IBMに招かれた1914年というのはちょうど40歳の油の乗った時代で、将来の方向性を予測してそちらに会社の舵を切ることをためらわない優秀な経営者であった。

ところが1950年ともなると75歳を超えているわけで、もう新しい方向に乗り出す決断力はなかったとしても差し支えないだろう。

幸いなことに会社は好調だった。1917年にIBMはブラジルに最初の子会社を設立、その後多くの国に子会社を設立するが、1949年にこうした海外子会社を一括して管理するIBM World Trade Corporation(WTC)を設立する。

WTC設立まで各国の子会社は独自に経営をしており、これをIBM本社から全部制御するのは難しかったので、間に1層挟み、ここで各国の経営を統括するようにした。このWTCの初代社長に任命されたのが、Watson Sr.氏の次男であるDick Watson氏である。

ちなみに就任当時はわずか30歳の若さであったが、1949年には58ヵ国の子会社からの売上が630万ドルでしかなかったのに、1970年にDick Watson氏が退任したときには108ヵ国からの売上が250億ドルを超え、親会社であるIBM本社の売上を超えるまでに成長している。

米国ではこの時点ですでにTabulating machineそのものの売上の伸びはだいぶ低下していた(皮肉なことに競合メーカーが新しいコンピューターを入れると、Tabulating machineの売上が伸びるという感じだった)が、米国以外ではまさにこれからTabulating machineの売上が急速に伸びはじめていたわけで、こうした米国外からの売上がIBMを助けることになった。

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ