Ryzenは、先行発表に続き、林先生による渾身のレビューや、なぜかジサトラ ハッチまで並んでいたらしい深夜販売など、ずいぶん盛り上がった。

そして3月5日の現時点では、ほとんどのショップがCPUだけはかろうじて在庫があるものの、マザーボードが売り切れ状態になっている。とはいえ、以前に比べるとブツは潤沢に用意されるようなので、今回入手できなかった人も近日中に入手できるようになるはずだ。

発売直前に明かされた

Ryzenの詳細

さて、この連載の中でZenコアの話は何度か説明しており、直近でも昨年12月のNew Horizonの話や、8月のHot Chipsでの発表内容は解説したが、実は2月22日の記者説明会の際に、もう少し細かな情報が開示されている。

さらに、この記者説明会の前にはISSCC(International Solid-State Circuits Conference)でAMDがRyzenの回路技術について詳細を発表しているなど、実は情報が盛りだくさんである。

そんなわけで、業界に痕跡を残して消えたメーカーシリーズはお休みし、数回に分けて現時点で公開されているRyzenの詳細を説明していこう。

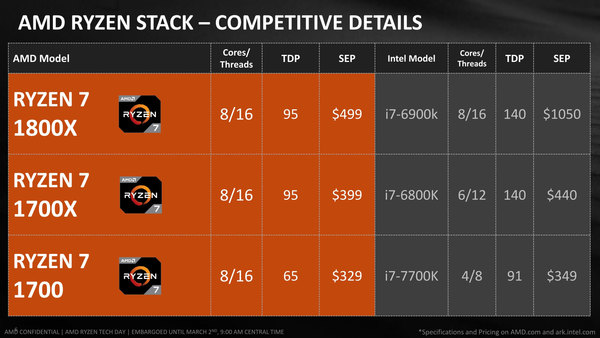

まずRyzen 7の製品ポジショニング。こちらはすでに複数のスライドに分散される形で公開されているが、基本的にRyzen 7はCore i7 Extreme Editionがメインのターゲットとなる製品である。

なぜ最初から8コアかというと、これはRyzeに続いて投入予定のNaples(ナポリ)というコード名も同じ8コアを使うためであろう。

もともと昨年まで、まずデスクトップ、次いでサーバー、その後モバイルという順序で製品を投入することを公言している。とはいえ現実問題としてデスクトップサーバーで別々のダイを同時に作れるほどの余力はAMDのにもGlobalFoundriesにもない。

そうなれば、デスクトップとサーバーで共通のダイにする必要があるわけで、8コア構成になるのはなかば必須だったといえる。Core i7 Extreme EditionがXeon用のダイを流用する形で構成されたのとは逆パターンになるが、目的は同じということだ。

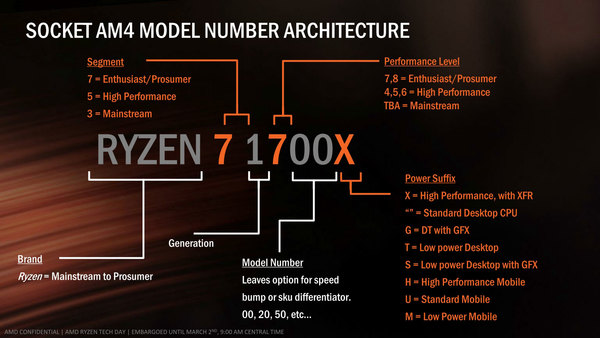

ちなみにモデルナンバーのネーミングルールが下の画像だ。セグメント番号は7/5/3で、これはインテルに合わせた、というよりもすでにユーザーはインテルの7/5/3の分類に十分慣れ親しんでいるのが現実なので、ここであえて8/6/4などにしても混乱を招くからということだろう。

ただこの結果として従来のAPUのセグメント番号は廃止になる模様だ。また4桁の数字の2番目のルールもなかなかおもしろい。さらに消費電力による末尾の型番も同様である。

1つ明確なのは、グラフィック統合モデルはG付きになるということで、これはグラフィックの有無で末尾の型番が変わらないインテルよりわかりやすいかもしれない。

待機時の消費電力が非常に低い

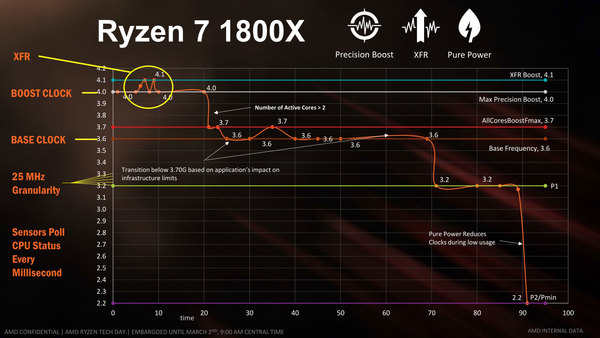

次がPrecision BoostとXFR、Pure Powerの話。これらのメカニズムは連載387回で説明したが、この結果としてどう動くか? という例が下の画像である。

Ryzen 7 1800Xの場合、定格3.6GHz、ターボ時4GHzというスペックになっているが、もっと正確に書けば以下のようになっている。

- 定格:3.6GHz

- 全コアアクティブ状態でのターボ動作時:3.7GHz

- 2コア以下がアクティブの場合のターボ動作時:4GHz

- XFR有効時:4.1GHz

このうちXFRは本当に一瞬(温度が許す範囲)だけのアップでしかないが、ブーストクロックに関しては長時間利用可能となっている。したがって定格は3.6GHzということになるが、CPUがP1ステートに入ると3.2GHzに、P2ステートあるいはPminステートに入ると2.2GHzまで動作周波数が落とされることも明らかにされた。

林先生のベンチマーク結果を見てもわかるとおり、Ryzenは特に待機時の消費電力が非常に低い(比較対象がAMD FX-8370なのでわかりにくいという面もあるが)。

こと待機電力に限って話をすれば、インテルの65WクラスのCPUと比較しても負けない程度の省電力性が実現できている理由の一端は、Pure Powerを利用しての省電力管理がかなり厳密に行なわれているためである。

対応チップセットは3種類

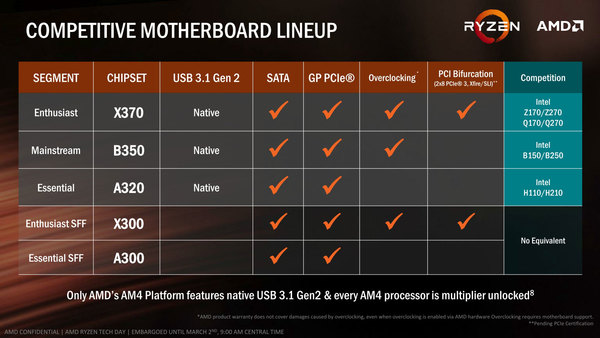

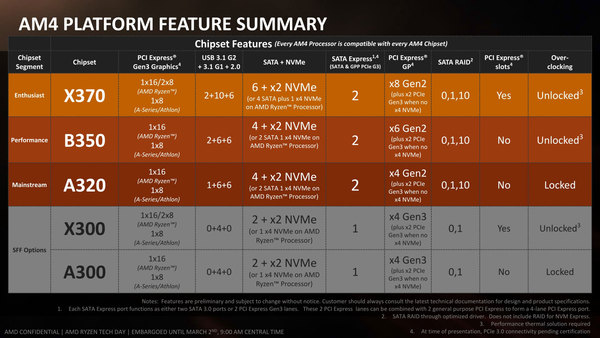

次はプラットフォーム。現在発売されているAM4対応マザーボードのほとんどはX370チップセットを搭載したものだ(一部B350搭載モデルも発売された)が、まもなくB350を搭載したものも次々と投入されてくると思われる。さらに低価格なA320も用意されているようだが、これがいつ投入されるのかは明らかになっていない。個人的にはRyzen 3あたりに歩調を合わせてくるような気がする。

そのプラットフォームのスペックの詳細が下の画像だ。オーバークロック動作やSLI/CrossFire対応を除くと、X370/B350/A320の違いはUSB 3.1 Gen2/USB 3.1 Gen1のポート数、それとチップセット側から出るPCI Expressレーンの数が主な相違点となる。

もっと厳密に言えばA320は倍率ロックがかかることになるが、これは低価格向けなのでオーバークロック機能は要らないと判断されたのかもしれない。

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ