後編 ~レコードの功罪と音楽にまつわるあいまいな値段~

なぜ音楽は売れない――その本質と「お布施」による打開策

2016年01月05日 09時00分更新

「演歌」というジャンルは60年代後半から70年代前半に作られた

日本においてもしばしば「演歌の女王」などと呼称される美空ひばりは、少女時代からの長いキャリアの中で「河童ブギウギ」「リンゴ追分」「お祭りマンボ」といったあらゆるジャンルの曲を歌っている。いわゆる演歌的な「柔」「悲しい酒」などのヒット曲もあるけれども、晩年の「愛燦々」や秋元 康が作詞を担当した「川の流れのように」にいたっては、もはや演歌というくくりが正しいのかどうかよくわからない作品となっている。若かりし頃に主演した映画の中ではお座敷芸としての小唄・端唄の類も歌っている。

かつて美空ひばりの夫であったこともある、俳優の小林 旭の旺盛な歌手活動も広く知られている。彼のレパートリーもかなり荒唐無稽で、小林 旭の流れ者的なイメージを決定付けた「ギターを持った渡り鳥」、最大のヒット曲である「昔の名前で出ています」、さらには民謡調の「アキラのホイホイ節」「アキラのソーラン節」、そして「自動車ショー歌」「恋の山手線」といったコミックソング、ほかにも大瀧 詠一が作曲を担当した「熱き心に」まで、良く言えば縦横無尽、悪く言えばもう滅茶苦茶である。

音楽学者の輪島 裕介氏による研究によれば、こうした楽曲群が「古臭い感じを持つ歌」としてひとまとめに「演歌」というジャンルに押し込められたのは1960年代後期から1970年代前半にかけてのことであるという。

ここでも、“演歌”というジャンルの確立によって音楽(作曲家や演奏家も含めて)の本来持っている多様性や自由度が去勢されたと言える。

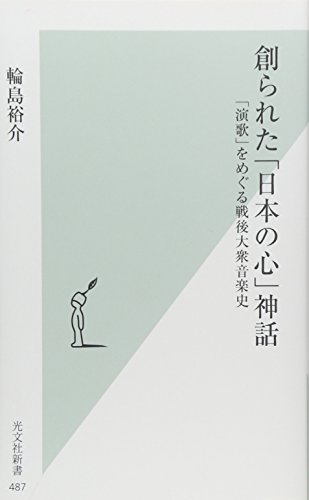

| Image from Amazon.co.jp |

|

|---|

| 音楽学者・輪島 裕介氏の『創られた「日本の心」神話 「演歌」をめぐる戦後大衆音楽史』(光文社新書)。演歌というジャンルが1960年代後半から1970年代前半にかけていかに形成され、「日本人の心のふるさと」といったイメージが人為的に付与されてきたかを昭和の歌謡史を検証しながら解き明かす |

音楽産業を真っ向から全面的に否定するつもりは毛頭ないが、こうした音楽の歴史を一見するだけでも、やはり、音楽はビジネスの枠組みに収まりきらない。

どうも音楽は人間の生の根源的な部分に結びついた、過剰なものをはらんでいるようだ。宗教儀礼における“神々の世界”や“死後の世界”への扉を開く媒介としての音楽、農作業などの単純労働の辛さを軽減させるための労働歌としての音楽、琵琶法師や瞽女をはじめとするハンディキャップを負った社会的弱者が芸として研ぎ澄ませていった音楽……。

音楽がそもそも宿している生命力や神秘性は、CDの売り上げ不振という商業的事象とはまったく無関係の事柄なのである。

最後に音楽の値段についても言及しておこう。

(次ページでは、「音楽を含めたすべての情報産業が持っている値段は無根拠」)

この連載の記事

-

最終回

トピックス

「これほど身近な時代はない」ネットと法律はどう関わるのか -

第27回

トピックス

著作権法に対するハックでもあるクリエイティブ・コモンズ -

第26回

トピックス

なぜクルマほしいのか、水口哲也が話す欲求を量子化する世界 -

第25回

トピックス

「Rez」生んだ水口哲也語る、VRの真価と人の感性への影響 -

第24回

トピックス

シリコンバレーに個人情報を渡した結果、検索時代が終わった -

第23回

トピックス

「クラウドファンディング成立低くていい」運営語る地方創生 -

第22回

トピックス

VRが盛り上がり始めると現実に疑問を抱かざるをえない -

第21回

トピックス

バカッター探しも過度な自粛もインターネットの未来を閉ざす -

第20回

トピックス

人工知能が多くの職業を奪う中で重要になっていく考え方 -

第19回

トピックス

自慢消費は終わる、テクノロジーがもたらす「物欲なき世界」 -

第18回

トピックス

なぜSNS上で動物の動画が人気なのか - この連載の一覧へ