前回はAMD製プロセッサーのロードマップアップデートをお届けしたので、今回はGPUのアップデートである。

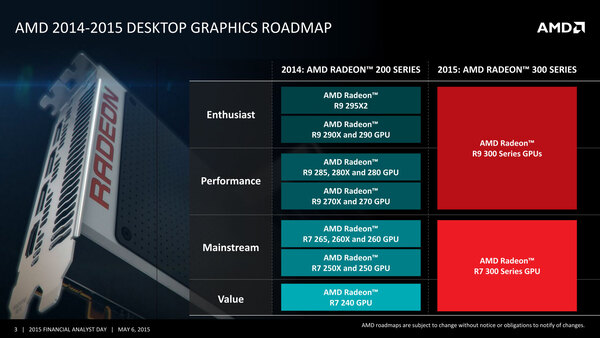

5月6日のFinancial Analyst Dayにあわせて、AMDはCarrizo/Carrizo-Lを発表したが、これと同時にRadeon Rx 300シリーズ(デスクトップ)と、Radeon Rx M300シリーズ(モバイル)をOEMメーカーに対して提供開始したことも明らかにしている(関連記事)。

デスクトップ向けの

Radeon Rx 300シリーズ

まずはデスクトップ向けについてだ。具体的なスペックをAMDのサイトから抜き出してまとめたのが下の表である。連載297回で説明したように、この世代のほとんどがRadeon Rx 200世代のリナンバリングであると説明したが、これがほぼ裏付けられた。

| Radeon Rx 300シリーズのスペック | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| モデルナンバー | R9 380 | R9 370 | R9 360 | R9 350 | R9 340 | R9 340 | R9 330 |

| プロセスノード | 28nm | ||||||

| 最大GPUクロック(MHz) | 918 | 975 | 1050 | 1050 | 780 | 825 | 855 |

| メモリー帯域(GB/秒) | 176 | 179.2 | 104 | 72 | 72 | 不明 | |

| メモリー容量(GB) | 4 | 2/4 | 2 | 1/2 | 1/2/4 | 2 | |

| SP数 | 1792 | 1024 | 768 | 384 | 384 | 320(?) | 320 |

| 補助電源 | 6ピン×2 | 6ピン | なし | ||||

| 元製品 (と思われるもの) |

R9 285 | R9 270 | R7 260 | R7 250 | R9 250 | R7 240 | R7 240 |

R9 380は連載297回では出てこなかったが、SP数が1792、補助電源が6ピン×2という構成で、コアクロックが918MHz、メモリー帯域176GB/秒というとRadeon R9 285Xのスペックそのままである。

以下R9 370はR9 270というか、R9 270XとR9 270の中間的なスペックになる。補助電源を6ピン×1にするため、シェーダー数を1024に抑えてた代わりに若干動作周波数を引き上げている。

R9 360はスペック的にはR7 260から若干の動作周波数引き上げ(1GHz→1.05GHz)を行なっており、メモリー帯域はR7 260X相当の104GB/秒まで引き上げられているが、謎なのはR7 260/R7 260Xともに6ピン×1の補助電源が必要とされているのに対し、R9 360は補助電源なしと明記されていることだ。

単に記載ミスで実際には6ピン×1の補助電源が必要な可能性が非常に高いが、28nmプロセスの熟成が進んで実際には補助電源なしでも何とか動作するようになった可能性もゼロではない。

R7 350はR7 250のシェーダーを384基に制限したモデルで、R7 340はそのR7 350の動作周波数を引き下げたモデルである。R7 250は元々GDDR5とDDR3の両対応であり、これを受けてR7 350/R7 340も両方に対応しており、特にR7 340はDDR3の時のみ4GB構成が可能となっているのは、OEM筋からの要望と思われる。

ローエンドのR5 340/R5 330であるが、これはR7 240をベースにしたようだ。ただ、R5 340についてはウェブサイトでの記述が“320SP(6CU)”となっており辻褄が合わない。

1CUは64SP構成なので、320SPならば5CUとなり、6CUなら384SPとなる。ただ384SPだとすると、R5 340の性能がR7 340を上回ってしまうので、“6CU”の記述が間違いで、実際は5CU/320SPの構成だと思われる。

ちなみにこのR5 3xxシリーズはメモリー帯域が明らかにされていないが、R5 340がGDDR5もしくはDDR3、R5 330がDDR3のみという形で差別化がなされている。

というわけで表と最初の画像を見比べると、R9 360のみR7グレードからR9に格上げになってはいるが、おおむね画像の通り、既存の製品がそのまま300シリーズに移行した感がある。

ラインナップはややスカスカだが、これはOEM向け製品だから仕方がないだろう。重要なことは、これまで唯一40nm世代のプロセスを使っていたRadeon R5 230が、28nmのGCNベースのRadeon R5 330に入れ替わったことで、やっと全アーキテクチャーのGCNへの移行が完了したことになる。

(→次ページヘ続く 「モバイル向けのRadeon Rx M300シリーズ」)

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ