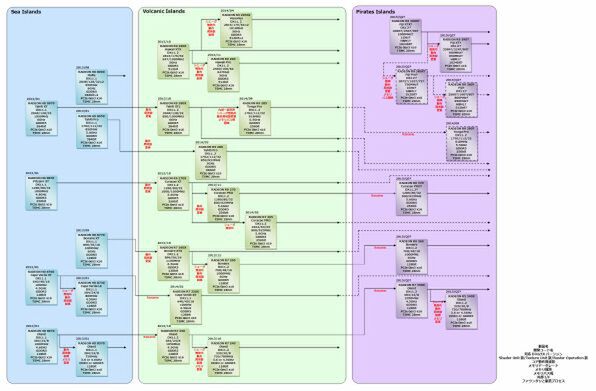

ロードマップアップデートの最後はAMDのGPUである。まずは前回のアップデートの訂正を。その最大のものは、結局Radeon R9 285Xに相当するものが登場しなかったことだ。

R9 285XはR9 285の性能改善版というか、本来2048シェーダー構成だったTahitiをベースに、これをGCN 1.1相当にするアップデートを施したものになるはずだったのが、これにあたる製品は結局キャンセルになってしまった。結果、R9 2xxシリーズの最後の製品は、2014年9月に登場したRadeon R9 285であった。

もっとも当時は「2015年になればPirates Islandsシリーズが出るから、そこまで急ぐ必要はないよね」という認識だったのだが、そのPirates Islandsがややこしいことになってしまった。

FreeSyncに対応したCatalyst 15.3 Betaに含まれるInfファイルの記述にRx 300シリーズが追加されており、それを見る限りほとんどの製品がリネーム、あるいはリブランドになるからである。

最初にこれを報じたのはAnandTechのユーザーフォーラム(関連リンク)ではないかと思うのだが、まずこれを解説しよう。

Catalystの中にあるInfファイルで

ハードウェア情報を確認

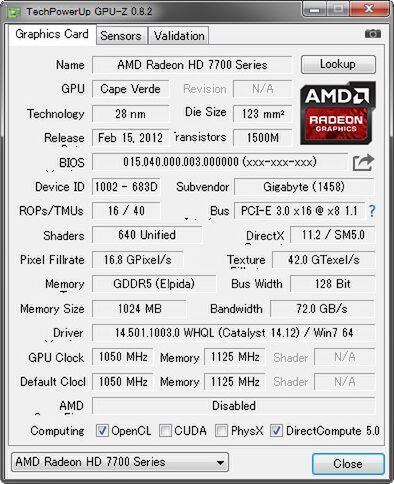

Catalystの中にはInfファイルが含まれており、その中に対応するハードウェア情報が記載されている。このハードウェア情報のキーになるのはDevice IDである。これはPCI/PCI Expressのデバイスに必ずつけられるもので、実際にはVendor IDとDevice IDの2つから構成される。

Vendor IDは「どのベンダーの製品か」を示すもので、これはメーカーごとに一意に決まっている(このVendor IDを取得するためにはPCI-SIGに加盟する必要があり、この際にVendor IDが割り振られる)。AMDなら0x1002だ。

もう1つはDevice IDで、これはそのベンダーの中で勝手に割り振っていいことになっている。下の写真は筆者の原稿書きマシンでGPU-Zを動かした結果だが、Device IDに“1002-683D”とあるのがこれで、最初がAMDを示すVendor ID、次がRadeon HD 7700シリーズを示す0x683Dである。

さて、infファイル自体は、例えばCatalyst Omega用のC7177998.infの場合で、8376行もの膨大なものなのだが、“AMD683D”で検索をかけると以下の記載があり、ati2mtag_R575Aというエントリ名で示されるドライバーをロードするように指示されているわけだ。

"%AMD683D.1%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_00301002

"%AMD683D.2%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_6890103C

"%AMD683D.3%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_30091043

"%AMD683D.4%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_300B1043

"%AMD683D.5%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_22821458

"%AMD683D.6%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_22831458

"%AMD683D.7%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_22841458

"%AMD683D.8%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_22A51458

"%AMD683D.9%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_22A61458

"%AMD683D.10%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_22A71458

"%AMD683D.11%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_27151462

"%AMD683D.12%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_7260148C

"%AMD683D.13%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_72661682

"%AMD683D.14%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_A002174B

"%AMD683D.15%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_E214174B

"%AMD683D.16%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_E252174B

"%AMD683D.17%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_25011787

"%AMD683D.18%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D&SUBSYS_72601787

"%AMD683D.19%" = ati2mtag_R575A, PCI\VEN_1002&DEV_683D

一方それとは別に“AMD Radeon HD 7700 Series”で検索をかけると、“Localizable Strings”という領域に下の記述があり、筆者の環境ではAMD683D.19として認識され、AMD Radeon HD 7700シリーズとして扱われるわけだ。

AMD665C.7 = "AMD Radeon HD 7700 Series"

AMD6837.5 = "AMD Radeon HD 7700 Series"

AMD683D.19 = "AMD Radeon HD 7700 Series"

AMD683F.16 = "AMD Radeon HD 7700 Series"

→次のページヘ続く (Rx200世代がRx300にリネーム)

この連載の記事

-

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -

第757回

PC

「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ