「GXR」は基本的にコンパクトカメラから発展したカメラだと思う。ただ、普通のコンパクトカメラから一歩進み、よりいっそう自分の意思を反映できる細かい調整パラメーターを備え、そしてカメラユニット交換によって画角やレンズ自体の持ち味までユーザーが選択できるようになったもの――そんなふうに受け取っている。

さて、少し気になっていたのはシャッタースピードに関すること。多くのデジタル一眼レフには最長30秒とB(バルブ)の設定が存在するが、「GXR」はB(バルブ)がない。その代わり、最長180秒にも及ぶ長時間露光が可能だ。

ただし、3分もの長時間露光はたとえ夜景でも持て余してしまうだろう。なぜなら都市部では街灯やイルミネーション、カンバンなどの照明が思った以上に明るいので、3分どころか30秒の露光すらままならないことが多いのだ。

しかし、設定が存在するからには使ってみたいと思うのが人情というもの。今回は無理やりに180秒という長時間露光を決行してみたので、その結果をお伝えしようと思う。

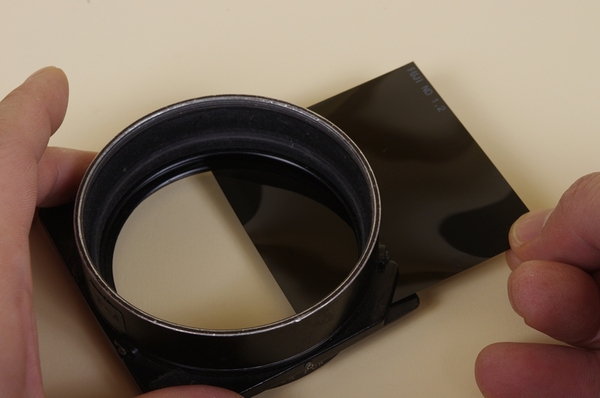

「GXR」にゼラチンフィルターホルダーを装着

前述の通り、夜景ですら周囲の明るさに影響されてしまうため、まずは減光してやる必要がある。そこで、富士フイルムの写真撮影用フィルター「富士フィルター」の光量調整用フィルター(NDフィルター)を使用。このフィルターはトリアセテートベースで湿気や熱に強く、過去の経験上、長時間屋外で使用する場合はコダックのゼラチンフィルターよりも使い勝手がいいと思う。ガラスフィルターを使用してもいいのだが、種類が少ないことと、フィルター径のサイズに合わせていくつも用意するのは大変なこと、そして重ねて使用したいときに厚みが出過ぎてしまうのが悩みの種だ。

光学的処理がなにも施されていない富士フィルターだが、ゼラチンフィルターホルダーさえ持っていれば、今回使用するNDフィルターだけでなく、LBA/LBBなどのライトバランシングフィルター(色温度変換)やCCフィルター(色補正)なども組み合わせて使用できるので、フィルム撮影には大変重宝する。

今回、このゼラチンフィルターホルダーを使用するにあたってはフィルター径を合わせる必要もあったため、ステップアップリングも用意してみた。極めて小径のS10(フード&アダプターHA3/43mm径)とA12(40.5mm径)のフィルター径を、手持ちの52mmアダプターと組み合わせるためだ。

この連載の記事

-

最終回

デジカメ

今後に期待と不安と……GXRと過ごした3ヵ月 -

第11回

デジカメ

手ブレ補正が欲しい!GXRの動画撮影 -

第10回

デジカメ

これまでに気になった点を「GXR」開発陣に直撃! -

第9回

デジカメ

「GXR」シーンモードを試す!スポーツ/夜景/ポートレート編 -

第8回

デジカメ

「GXR」のシーンモードを試す!「ズームマクロ」「遠景」編 -

第7回

デジカメ

「GXR」でコンバージョンレンズを使ってみた! -

第5回

デジカメ

GXRの「なるほど!」なスナップ撮影方法 -

第4回

デジカメ

やっぱり必要!? レンズユニット「A12」を徹底検証! -

第3回

デジカメ

「GXR」と「GRDIII」「GX200」の画質に違いはあるのか!? -

第2回

デジカメ

GXRのマクロレンズユニット「A12」は必要か? - この連載の一覧へ