「美人投票」では

ドコモより経営が安定していたはずが……

PHSの唯一の事業者であるウィルコムが危機に直面している。同社のPHSの契約数は減少が続き、ピーク時には460万を超えていたが、今年8月には447万人まで減った。8月26日には喜久川 政樹社長が筆頭株主であるカーライル・グループによって実質的に更迭され、同グループがウィルコムを売却して撤退するのではないかと噂されている。

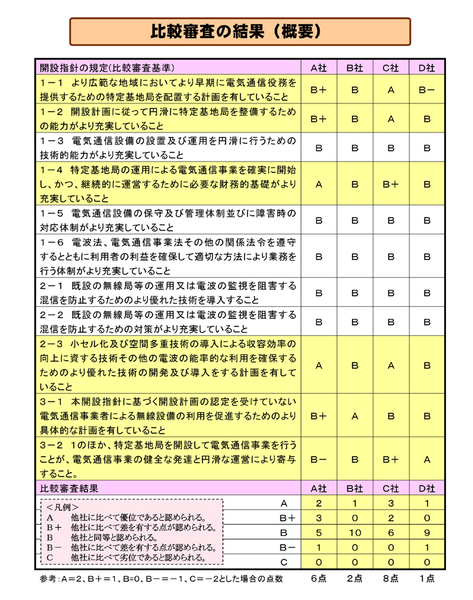

これはウィルコムだけの問題ではない。2007年、2.5GHz帯の周波数割り当てで日本初の美人投票(書類審査)が行なわれ、KDDIグループ(現在のUQコミュニケーションズ)とウィルコム・グループ(現在のXGP)が選ばれた。このときの総務省の採点表では、ウィルコム(A社)とKDDI(C社)が選ばれ、NTTドコモ(B社)とソフトバンク(D社)は落選した。

特に注目されるのは、1-4の「特定基地局の運用による電気通信事業を確実に開始し、かつ、継続的に運営するために必要な財務的基礎がより充実していること」という項目で、ウィルコムだけがAと評価され、ドコモを上回ったことだ。

外資系ファンドの所有するウィルコムが、年間8000億円以上の営業利益を上げるドコモより「財務的基礎が充実している」という評価には、関係者の誰もが首をひねった。これは当時の菅 義偉総務相が「日の丸技術を使え」という結論を先に決め、総務省がそれにあわせて美人投票の点数をつけたためだと言われる。

そのカーライルは世界金融危機で大きな打撃を受け、追加投資には慎重だ。XGPの営業開始は10月からと発表されているが基地局の建設はあまり進んでおらず、その一方で全国で使えるサービスとして、ドコモのFOMA網を用いたMVNO(仮想移動通信事業者)によるデータ通信サービスを開始した。

ドコモより安定していたはずのウィルコムが、なぜこのような状態になったのか。美人投票を行なった総務省と、その結果をわずか4時間の審議で了承した電波監理審議会の羽鳥光俊会長には、納得できる説明をしてほしいものだ。

この連載の記事

-

最終回

トピックス

日本のITはなぜ終わったのか -

第144回

トピックス

電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -

第143回

トピックス

グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -

第142回

トピックス

アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -

第141回

トピックス

ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -

第140回

トピックス

ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -

第139回

トピックス

電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -

第138回

トピックス

原発事故で迷走する政府の情報管理 -

第137回

トピックス

大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -

第136回

トピックス

拝啓 NHK会長様 -

第135回

トピックス

新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ