技術ナショナリズムがイノベーションを殺す

ある外資系メーカーの経営者から、こんな話を聞いた。業界の会合で、総務省の局長に「おたくに高いライセンス料を取られるので、日本のメーカーは全滅だ」と強く批判されて驚いたそうだ。その局長は「国産メーカーを守るために総務省は全力を挙げる」と言って、南米に自ら出向いて日本の地上デジタル放送を売り込んでいるらしい。

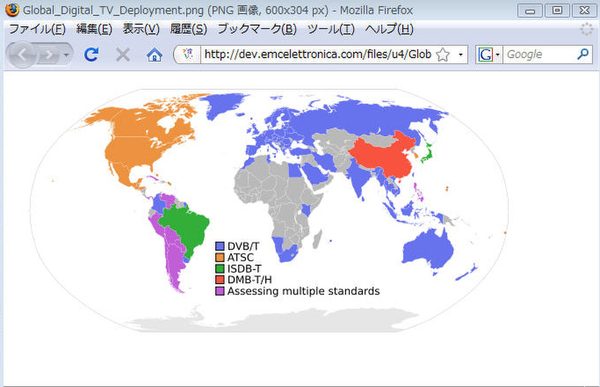

たしかにブラジルでは、日本の地デジ(ISDB-T)が採用されている。しかし全世界をみると、右図のように欧州規格(DVB-T)が圧倒的だ。ISDB-Tが「南米標準」になったところで、第2世代携帯電話のPDCのような「ガラパゴス規格」になり、日本メーカーが世界の技術に取り残されるのが関の山だろう。

このような技術ナショナリズムが、成功した試しは一度もない。かつて総務省が「ユビキタス」とかいって国を挙げて応援したICタグは、どこへ行ったのだろうか。経産省の進めている「情報大航海プロジェクト」は、コンテンツ配信もプライバシー問題も著作権も扱うなど投資が分散しており、何をやっているのかよく分からない。このような「日の丸プロジェクト」にエネルギーを集中したおかげで、日本のICT(情報通信技術)産業は世界市場で孤立し、ほとんど壊滅状態だ。

日の丸プロジェクトが失敗するのは、イノベーションは技術革新だと思い込んでいるからだ。いくらすばらしい技術を開発しても、黒字が出なければビジネスとしては成立しないのだから、イノベーションでいちばん大事なのは、技術ではなくビジネスモデルである。アップルのiPodやグーグルのように既存技術の組み合わせによってすぐれたサービスが実現される一方、日本メーカーには特許はたくさん持っているが収益の上がらない企業が多い。この状況を打破するには、政府が指導するのではなく、なるべく多くの実験を行なって市場によってイノベーションを育てる必要がある。

この連載の記事

-

最終回

トピックス

日本のITはなぜ終わったのか -

第144回

トピックス

電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -

第143回

トピックス

グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -

第142回

トピックス

アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -

第141回

トピックス

ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -

第140回

トピックス

ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -

第139回

トピックス

電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -

第138回

トピックス

原発事故で迷走する政府の情報管理 -

第137回

トピックス

大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -

第136回

トピックス

拝啓 NHK会長様 -

第135回

トピックス

新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ