「光の道」はブロードバンドに不可欠か

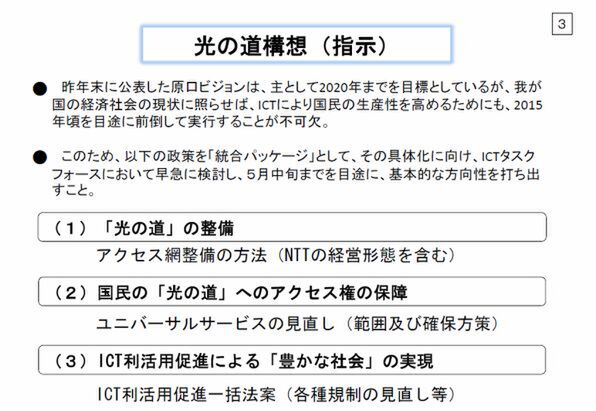

総務省は「原口ビジョン」を具体化した構想として、「2015年までにブロードバンドを全世帯に普及させる」ことを目標とする「光の道」という計画を発表した。その柱は、

1. 「光の道」の整備:アクセス網整備の方法

2. 国民の「光の道」へのアクセス権の保障

3. ICT利活用促進による「豊かな社会」の実現

となっており、ブロードバンドが光ファイバーの普及とほぼ同義のように語られている。しかしNTTは、当初は2010年度末に3000万世帯としていた光ファイバーの普及目標を2000万世帯に引き下げたが、それも達成不可能となり、今月NTTの提出した事業計画が完全に達成されたとしても、2010年度末に1500万世帯余りだ。「全世帯」が5000万世帯を意味するとすれば、あと5年でこれを3倍以上にすることは不可能である。

そこで政府は、光ファイバー敷設専門の会社をNTTから分離する構想を検討するといわれているが、NTTは2000万世帯以上は採算がとれないと判断しているのだから、新会社にしてもそれ以上、敷設するとは考えられない。それとも「国営化」して採算を度外視して敷設するのだろうか。

そもそも、なぜ「光の道」にこだわるのか、よくわからない。たしかに100Mbps級のインフラとして光がすぐれていることは事実だがコストも高い。今の電話網は山間地や島まで全国の隅々に敷設されているが、それをすべて光に置き換えることは無意味である。かつては山の上まで田畑があったが、今では人々は都市に集中しており、国土の隅々まで「光の道」を引く必要はない。むしろ情報通信などの高度なインフラは都市の中心部に集約し、郊外は自然を残す「コンパクト・シティ」という考え方が最近は重視されている。

この連載の記事

-

最終回

トピックス

日本のITはなぜ終わったのか -

第144回

トピックス

電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -

第143回

トピックス

グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -

第142回

トピックス

アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -

第141回

トピックス

ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -

第140回

トピックス

ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -

第139回

トピックス

電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -

第138回

トピックス

原発事故で迷走する政府の情報管理 -

第137回

トピックス

大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -

第136回

トピックス

拝啓 NHK会長様 -

第135回

トピックス

新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ