|

|

幅広い用途で利用されるLinux

Linuxが誕生して18年。このUNIX類似OSが、Windowsを除くほかのPC向けOSに比べて、なぜ多くのユーザーを獲得し得たのか。その理由はいくつか挙げられる。まず、1つはフリーソフトウェアであること。Linuxカーネルと周辺ソフトウェアがフリーソフトウェアであるため無償で利用でき、ソースコードを自由に改造できることが特徴だ。次に、UNIX類似OSであることも理由の1つに挙げられる。安価なPCでUNIXワークステーションと同等の環境を構築可能なため、多くのUNIXハッカーがLinuxを使い、開発に参加した。また、各種のハードウェアデバイスに積極的に対応したこともユーザー数の拡大に貢献したといえる。

さらに、インターネット利用者の増加もLinuxの普及を後押しした。プリエンプティブなマルチタスク、TCP/IPを含めたネットワーク機能をサポートし、UNIXワークステーションと同じサーバソフトウェアを利用できるLinuxは、BSD系のOSと並んでインターネットサーバの構築にうってつけだった。そのため、多くのWebサーバやメールサーバがPCサーバで稼働することになった。

Linuxは32ビットのx86 CPUを搭載したPC用のOSとして開発されたが、ほかのアーキテクチャへの移植が進み、現在では主要な32ビット/64ビットCPUで動作する。これにより、RISC CPUを搭載したワークステーションや、IBMのメインフレームでもLinuxを用いることができる。また、組み込み用途でLinuxを採用するケースも増えている。

利用ジャンル別に見るLinuxの現在

Linuxの将来像を見ていく前に、デスクトップPC、サーバ、組み込み用途の各ジャンルごとに、現在Linuxがどのように使われているかを見てみよう。

デスクトップPC

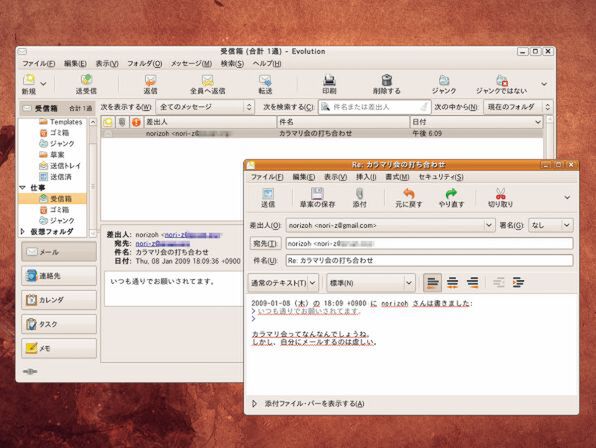

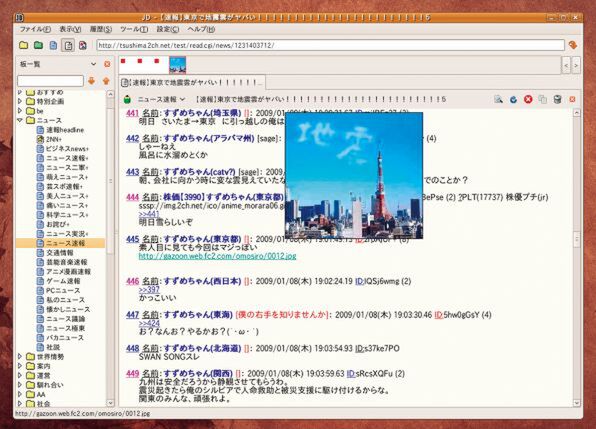

近年日本で人気のデスクトップ向けLinuxディストリビューションは、Ubuntu(画面1)とFedoraだ。いずれも半年ごとにバージョンアップすることを謳っており、ユーザーはいち早く最新のLinuxデスクトップ環境を手に入れられる。また、優秀なインストーラのおかげでインストールが容易になったこと、利用可能なソフトウェアパッケージが豊富であることも人気の理由だ(画面2)。もちろん、Vine LinuxやDebian GNU/Linux、Turbolinuxといった古くからデスクトップとして使われていたLinuxを愛用しているユーザーもいる。

とはいえ、いうまでもなくデスクトップ用途では圧倒的にWindowsのシェアが高い。米国のWeb動向調査会社ネット・アプリケーションズ(http://www.netapplications.com/)によれば、2009年2月のOSシェアは、Windowsが88.41%、Macが9.61%であるのに対し、Linuxは0.88%に過ぎない。それでも、Linuxのシェアは増加傾向にある。2007年2月のシェアは0.42%だったが、2008年2月のシェアは0.65%と微増している。米国などでは、ネットブックなどの低価格のミニノートPCにLinuxをプレインストールしたモデルが販売されていることや、新興国でLinux利用者が増加しているためだと思われる。加えて、Linuxのデスクトップ用途でのユーザーの増加は、デスクトップとしてLinuxが使えるレベルにまで成長してきたことも大きい。特に、Ubuntuはカノニカル社によってデスクトップの洗練が図られており、Windowsと遜色ないレベルに近づいている。

サーバ

UNIX系OSで動作する多くのサーバソフトウェアはLinuxでも利用できるので、Webサーバやメールサーバ、あるいはファイルサーバとしてLinuxサーバは広く利用されている。数年前から、「LAMP」という用語が用いられるようになった。これは、Linux、Apache、MySQL、PHP/Perl/Pythonの頭文字を取ったものだ。つまりLinuxとフリーのWebサーバソフトウェア、RDBMS、スクリプト言語を組み合わせることで、安価にWebアプリケーションサーバを実現できることを意味している。

Linuxでサーバを構築する場合、サポートが必要ならRed Hat Enterprise Linuxのような商用Linuxディストリビューションを利用するか、有償サポートを提供するSIer指定のディストリビューションを利用することになる。もちろん、サポートが不要であれば、フリーのディストリビューションを利用すればよい。用途や環境に合わせて選択するとよいだろう。

組み込み用途

小規模な事業所や家庭向けの、いわゆるブロードバンドルータやNAS製品で広く使われている。また、一部の携帯電話やハードディスクレコーダでの採用実績もある。これらの製品にはx86アーキテクチャのCPUではなく、PowerPCやARMアーキテクチャのCPUが用いられていることが多い。

(次ページ、「Linuxの将来」に続く)

この連載の記事

-

第6回

ネットワーク

ますます高速化する有線と無線の伝送技術 -

第5回

ネットワーク

3年後にはIPv4アドレスが枯渇? -

第4回

ネットワーク

ICANNの動向から見たドメイン名とDNS -

第2回

ネットワーク

Windows7とServer 2008 R2でなにが変わる? -

第1回

サーバー・ストレージ

群雄割拠が続くサーバ仮想化の将来 -

ネットワーク

インフラ&ネット技術の今と未来 - この連載の一覧へ