|

|

次世代Ethernet技術「40GbE/100GbE」

無線技術の目まぐるしい進化の影に隠れがちだが、ワイヤード(Wired)と呼ばれるEthernetのような有線技術も着実に進化を続けている。最新の無線LAN(IEEE802.11n)やWiMAX(IEEE802.16e)の最大速度(理論値)が50~100Mbps程度なのに対し、現状でEthernet最速の規格である10ギガビットEthernet、(以下10GbE)の最大速度が10Gbpsであることを考えれば、依然として両者には速度上の大きな開きがあることがわかる。

Ethernetは10GbEを超える「40ギガビットEthernet(40GbE)」や「100ギガビットEthernet(100GbE)」の標準化作業を進めており、2010年6月には正式なIEEE標準として成立する見込みだ。2009年後半には最終のドラフトであるDraft 3.0が承認される予定で、標準化に先立つ形で各ネットワークベンダーからは最終ドラフトに準拠した40GbE/100GbE対応製品が続々と登場することになる。

次世代Ethernetとなる40GbE/100GbEでは、従来とは異なる2つの特徴がある。1つは、これまでのEthernetがたどってきた毎世代ごとに10倍ずつ高速化するルールを外れたこと、そしてもう1つが目的ごとに異なる2つの規格「40GbE(LAN向け)」「100GbE(WAN向け)」の標準化が同時進行している点だ。シングルモードとマルチモードの2種類の光ファイバと銅線を伝送媒体としてサポートし、全二重通信のみの対応で従来のCSMA/CDを廃した点で、仕様上は10GbEの延長線上に位置することになる。

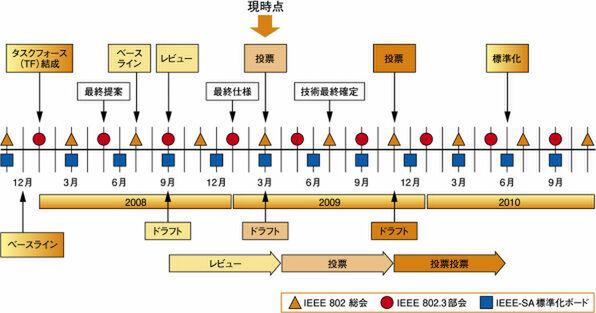

40GbE/100GbEは2006年7月に「IEEE802.3 HSSG(Higher Speed Study Group)」としてスタートし、現在では正式なTF(Task Force)として「IEEE802.3ba」の名称で活動を行なっている(図1)。標準化策定のロードマップは現在、2009年3月にカナダのバンクーバーで開催されたミーティングでDraft 2.0が承認された段階で、今後夏までに最終的な調整が行なわれることになる。そして11月のDraft 3.0登場以降の投票期間を経て、2010年6月に標準化実現となる。

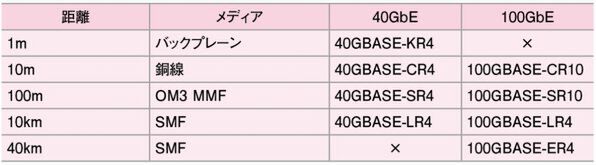

40GbE/100GbEの仕様について、もう少し詳しく見てみよう。表1は現在2つのEthernet規格で定義されているPHY(物理層)の種類だ。伝達距離ごとに5種類のカテゴリが用意され、両規格合わせて8つの伝送方式が用意されていることがわかる。このうちバックプレーンと銅線で定義される2つのカテゴリは、おもにデータセンター内の隣接するラックやラック内部の配線に使用されるもので、伝送距離が10m以下と非常に短い。「40GBASE-KR4」「40GBASE-CR4」「100GBASE-CR10」の3種類がある。なお、この3種類には10GbEで利用されるバックプレーン通信規格「10GBASE-KR」のメディアがそのまま利用されることになる。

一方で100m以上と一般的なモジュール間通信を実現するのが光ファイバのMMF(マルチモードファイバ)とSMF(シングルモードファイバ)を使用するもので、短いほうで100m、長いほうで10~40kmの長距離をカバーする。構内配線のほか、MAN(Metro Area Network)のような中長距離での利用を想定している。「40GBASE-SR4」「100GBASE-SR10」「40GBASE-LR4」「100GBASE-LR4」「100GBASE-ER4」の5種類がある。短距離通信(Short)にはOM3(Optical Multimode 3)対応のMMF、長距離(Long)とさらに長距離(Extended Long)にはSMFが利用されることになる。なお、光ファイバにおける末尾の数字はレーン数(n×10Gbps)または波長数(n×25Gbps)を意味している。

現在のところ、Ethernet接続でよく利用されるツイストペア線(UTPまたはSTP)の規格については定義されていない。だが10GbE登場から数年後にツイストペア線を利用する10GBASE-TがIEEE802.3anとして定義され、2008年になってモジュールを構成する対応チップが続々と登場してきたこれをみると、2010年からさらに4~5年をかけて40GBASE-Tや100GBASE-Tといった規格が登場する可能性もあるのかもしれない。

(次ページ、「さらに高速化する無線LAN802.11nはDraftから最終仕様へ」に続く)

この連載の記事

-

第5回

ネットワーク

3年後にはIPv4アドレスが枯渇? -

第4回

ネットワーク

ICANNの動向から見たドメイン名とDNS -

第3回

ソフトウェア・仮想化

Atom登場が追い風となるLinux -

第2回

ネットワーク

Windows7とServer 2008 R2でなにが変わる? -

第1回

サーバー・ストレージ

群雄割拠が続くサーバ仮想化の将来 -

ネットワーク

インフラ&ネット技術の今と未来 - この連載の一覧へ