低消費電力の互換CPUで

独自の地位を目指したCentaur

もう一方のCentaurは、どのような経緯を辿ってVIAに買われることになったのか。もともとCentaurはIDTが設立した設計子会社で、やはりx86プロセッサーの製造を手がけていた。当時CEOを勤めたグレン・ヘンリー(Glenn Henry)氏は、元はと言えばIBMのメインフレーム「System/32」「System/38」の設計に携わった有名な人物で、現在もまだ引き続き開発に携わっている。

Centaurは低消費電力のプロセッサーを志向し、インオーダ・シングルパイプラインのRISCプロセッサー(ただしx86命令を解釈・実行する)を開発する。x86命令をそのまま処理するのではなく、より実装のしやすいRISC命令に置き換えて実行するという仕組みは、インテルのPentium ProやAMDのK6(元NexGenのNx586/686)が広く使われるようになった技術である。しかし、Pentium ProやNx586/686が「アウトオブオーダー式パイプラインの実装には、RISCに変換したほうが都合がいい」という、いわば性能優先での判断だったのにたいし、Centaurのそれは「低消費電力を志向するためにはRISCの方が有利」という、違った方向性での判断によるものなのは、興味深い部分だ。

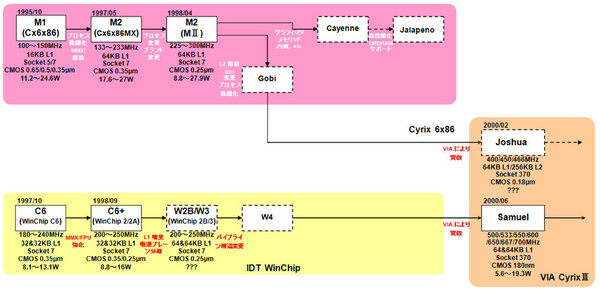

Centaurはまず1997年10月に、「WinChip C6」をリリースする。IDTの0.35μmプロセスで製造され、当初は180/200MHz品が登場。翌1998年4月には、225/240MHz品がリリースされる。240MHz品ですら11W~13Wという低消費電力ぶりを誇る一方で、整数演算性能はそれなりだったし、FPUは動作周波数の半分で動作するなど、決して高性能とは言いにくい製品だった。

そこで、絶対的な性能の底上げを狙った後継製品「C6+」では、FPUを動作周波数と等速で動かしたりMMX/3DNow!ユニットを追加した。プロセスの微細化と動作周波数の引き上げも行なわれ、最終的には250MHzまで動作周波数を引き上げつつ、消費電力はあまり変わらない域にとどめる事に成功する。

この製品は「WinChip 2」および「WinChip 2A」として販売される。WinChip 2は0.35μmプロセス、WinChip 2Aは0.25μmプロセスの製品で、WinChip 2が1998年9月、WinChip 2Aは1999年3月にそれぞれ発売された。

引き続いてCentaurは、段階的な改良を予定していた。まずコード名「W2B」(製品名は「WinChip 2B」の予定だった)では、コアとI/Oで電源プレーンを分離し、コア電圧を下げることによる低消費電力化を図った。ついでコード名「W3」(製品名は「WinChip 3」)では、1次キャッシュを命令/データ各64KBに増量することで性能改善を図った。

さらに続いて、パイプライン構造を見直すことでより高速動作を可能とした「W4」の開発を予定していた(一部開発に入っていた)のだが、ここでCyrix同様の状況に陥る。親会社であるIDTは、1999年7月にx86互換CPUの市場から撤退を決定。仮にCentaurを含めたx86資産の売却先が決まらなくても撤退は決定、というものだった。これを受け、VIAがCentaurを含むWinChip関連資産の買収を1999年8月に発表。VIA Technologiesは都合2種類のCPUコアと設計子会社を抱えることになる。

この連載の記事

-

第770回

PC

キーボードとマウスをつなぐDINおよびPS/2コネクター 消え去ったI/F史 -

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ - この連載の一覧へ