台湾のVIA TechnologiesがCPUメーカーであることを覚えている人は、どのくらいいるだろうか。同社はすでにリテール向けCPU市場からは撤退しており、その意味ではあまり自作ユーザーには関係ないといえば関係ない。

しかし、同社はCPUビジネスそのものをあきらめた訳ではなく、組み込み市場向けとして、むしろラインナップを拡充する方向にある。また、同社のCPUを搭載したMini-ITXの「Edenプラットフォーム」は比較的容易に入手でき、ちゃんとWindowsやLinuxが動作するとあって、特にコンパクトサイズや静音向けを重視するユーザーには好まれる傾向がある。そんなわけで今回は、VIAのロードマップをご紹介したいと思う。

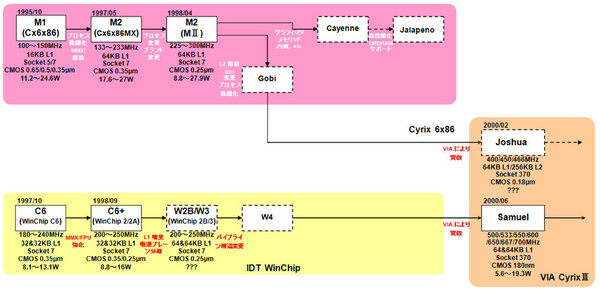

VIAはもともと、互換チップセットを販売していたベンダーである。それが2000年に、米National Semiconductor社(以下NS)から「Cyrix」、米IDT社から「Centaur」という2つのCPU設計会社とCPUのポートフォリオ、販売権に至るまでを一挙に買収。いきなりインテルとAMDにつぐ第3のCPUベンダーとなった。まずはその買収元となった2つのCPUについて簡単にご紹介したい。

387互換のFPUから始まったCyrixの歴史

訂正:図版に1部誤記がありましたので訂正いたしました。(2009年7月16日)

まずCyrixについてから語ろう。旧Cyrix自身は、1988年に創設されたファブレスのCPUベンダーである。最初は80387互換FPU(浮動小数点コプロセッサー)などを出荷していたが、その後i486互換CPUをリリースした。これに続いて、大幅に性能を上げた「M1」というインオーダー・2命令同時実行プロセッサーの開発に着手するも、開発が難航。そこでM1のサブセットとして、インオーダー・1命令実行のコア(M1SC)を開発して「Cx5x86」として発売したところ、これが予想外によく売れた。ちなみにこのM1SC、その後NSの組み込み向けシステムオンチップ「Media GX」「Geode」と継承されてゆき、今ではAMDの「Geode LX」として、そのアーキテクチャーは残っている。

話をM1に戻そう。開発が難航したM1だが、1995年10月にまず80MHz品(PR90)が、翌1996年2月には100~133MHz品(PR120~PR166)がそれぞれ「6x86」の名称で登場する。「PR」とは「Performance Rating」の略で、クロック周波数に変わるCPUの性能指標として考え出されたものだ。M1が同一周波数のPentiumを上回る性能を出したので、80MHzのM1なら「90MHzのPentium相当」ということで、「PR90」と称した訳だ。

最終的に6x86は、150MHz品(PR200)まで登場した。しかし、その分消費電力も大きく、PR200の製品では最大24.6Wに達した。そのため、途中でIBMの0.5μmプロセス(一部製品は0.44μm)を使いながら回路を再設計し、小型化を図ると共にコア電圧を下げて(3.52V→2.8V)低消費電力化を図った「6x86L」、さらに0.35μmプロセスを使ってコア電圧を2.45Vまで下げた「6x86LV」も登場する。150MHz品で比較すると、6x86Lが17.1W、6x86LVは13.2Wまで最大消費電力が下がっており、ひとまずこれで消費電力の多さは解決した形になるが、これらの製品投入が遅れたのは後々響くことになる。

これに続きCyrixは、1997年には「M2」コアを投入する。製品名は「6x86MX」。大きな違いはMMXユニットを内蔵した事で、これによりMMX Pentium向けのアプリケーションも動作するようになった。まず1997年3月に133~200MHzの製品がPR166~PR233で投入され、最終的には233MHz動作のPR266が1998年2月に投入される。

だいぶ間が空いたのは、この間にまたもやプロセスの変更を掛けていたからである。M1の時もそうだが、Cyrixは設計のみのファブレス企業なので、生産はIBMやSGSトムソン(現STマイクロエレクトロニクス)、NSの3社に委託していた。この結果、ファウンダリー(製造会社)ごとに動作周波数や消費電力が異なるという、ある意味当然ではあるが面倒な話になってしまった。M2の製造プロセスそのものは0.35μmでありながら、実際に出荷される製品は細かくプロセスが変わっている。最後期はほとんど0.25μmプロセスと言ってもいいほどだ。

途中でプロセスが変わったため、初期のM2のダイサイズは200mm2近く、動作周波数も200MHz程度だったのが、後期には100mm2近くまで縮小され、動作周波数も300MHzまで上がった。この後期のプロセスの目処が立った1998年4月に、Cyrixは6x86MXの製品名を「Cyrix MII」に変更する。もっとも異なるのは名前だけで、内部はまったく同一だ。このMIIは233MHz動作のPR300から始まるが、従来6x86MXとして販売していた製品もMIIとして出荷し直された。最終的には、300MHz動作の製品がPR433として1999年7月に登場する。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ