R

http://ascii.asciimw.jp/pb/ant/biz-gokui/ppp/

本連載では、「1枚企画書」に続いて竹島愼一郎氏が提唱する「5枚プレゼン」をPowerPointで実践する手順を全5回で紹介します。即断即決を可能にするのが以前に紹介した「1枚企画書」ですが、プランニングの王道はやはり複数枚の企画書です。ただし枚数は5枚に限定するというのが秘中の秘策です。

第2回では、5枚プレゼンのトップとボトム、導線の作り方、流れのデザインなどについてレクチャーします。

※本記事は「ビジネス極意シリーズ パワポで極める5枚プレゼン」から一部抜粋し、編集・再構成したものです。

Table of Contents

- 一番上で企画内容を展望する「トップ型」

- トップとボトムの使い分け

- トップとボトムのタイトルの入れ方

- “導線”の作り方と「20%ルール」

- 20%をホワイトスペースにする

- レイアウトの違いとメリハリ

- 「囲む」と「流れ」のデザイン

- 流れ(展開)をきれいに見せる

- 「囲む」と「流れ」の表現法

前回までの「1枚企画書」(全5回連載)はこちらを参照。

レイアウト――「5枚プレゼン」のトップとボトム

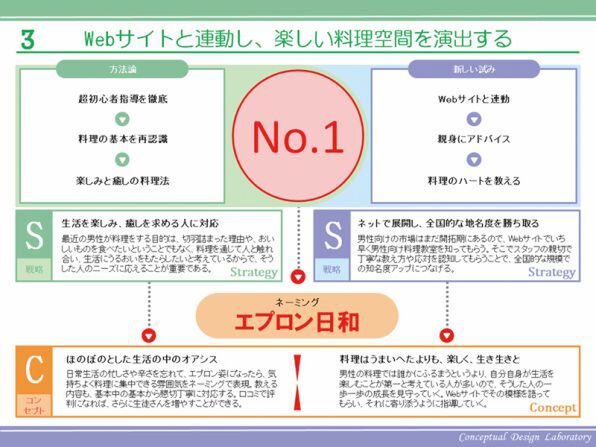

「5枚プレゼン」のそれぞれのページが、どういった内容でどう見てほしいのかを瞬時に理解してもらえるよう、見出しのフレーズを書き入れておくといい。タイプとしては、ページの一番上を利用した「トップ型」、一番下の「ボトム型」、トップとボトムが呼応した「問答形式型」、それに次のページと連動した「つなぎ言葉型」という形態もある。

一番上で企画内容を展望する「トップ型」

「5枚プレゼン」を流れるようなテンポで見てもらうには、1枚1枚の内容を、極めて短時間の間で把握してもらえるような「見出し」の工夫が必要になってきます。

代表的なものがトップ(一番上の位置)に「問題提起」といったタイトルでフレーズを書き入れるというものです。こうすると説明をしなくとも以下がそれに関する何らかの解決策だということがわかります。このような形態を「トップ型」と呼ぶことにします(右図2枚)。

「トップ型」には2通りの考え方があります。それは、上で例に示した「問題提起」のように、以下に続く企画内容の「展望」(Overview)となるものと、企画内容をひと通り仕上げたあと、大意を「要約」(Summary)する形で最後に書き入れるものです。

→→→ 「トップ型」には「展望」と「要約」がある

◆

いずれにしても、大きくトップの位置に書き入れることで、プレゼンをする相手の理解の助けになるとともに、企画者自身がそのページでどのようなことを言いたいのかを確認するのにも役立ちます。

この連載の記事

-

第10回

ビジネス

「5枚プレゼン」の実際――書籍出版やスムーズな会議進行 -

第9回

ビジネス

スパム撃退や店舗出店企画――続・実例で学ぶ「5枚プレゼン」 -

第8回

ビジネス

経営改革・新サービス企画書――実例で学ぶ「5枚プレゼン」 -

第6回

ビジネス

「1枚でなければ、5枚!」良い企画書の条件 -

第5回

ビジネス

これぞ完璧企画書――「1枚企画書」パターン実例3題 -

第4回

ビジネス

プッシュ型提案書で通せ――「1枚企画書」パターン実例3題 -

第3回

ビジネス

パターン別実例で「1枚企画書」を掌握――報告書3題 -

第2回

ビジネス

「1枚企画書」の発想や論理をアリ・ゾウで理解! -

第1回

ビジネス

「1枚企画書」のすすめ PowerPoint大胆活用術 -

ビジネス

パワポで勝つプレゼン! 極めろビジネス極意 - この連載の一覧へ