これまで「今さら聞けない」IT英語をキャッチアップしてきたが、最終回は「今後、頻出することになるであろうIT英語」を紹介したい。IT業界ではネットワークを介したやり取りが、今後ますます重要になると考えられている。そのような状況を指し示す言葉が、以前にも紹介したことのある「distribute(分散)」だ。次のIT英文を読んでみよう。

Distributed computer networks consist of clients and servers connected in such a way that any system can potentially communicate with any other system.(分散コンピュータ・ネットワークは、どんなシステムともつながることができるクライアントとサーバーで構成されます)

このIT英文のような「distributed system」がネットワーク上で日夜、ユーザーのニーズに答えるべく稼動している。そして、今後ネットワークの利用シーンが増加・進化するほど、distributed systemの出番も増えることだろう。そしてdistributed systemをはじめとした、さまざまなネットワークやシステムが増えるにしたがって、「diversity(多様性)」というIT英単語を目にする機会が増えるはずだ。次のIT英文を読んでみよう。

Network technology is increasingly diversifying. Various kinds of high-speed technology continues to be developed.(ネットワーク・テクノロジーはどんどん多様化している。さまざまな種類のハイスピード技術が開発されている)

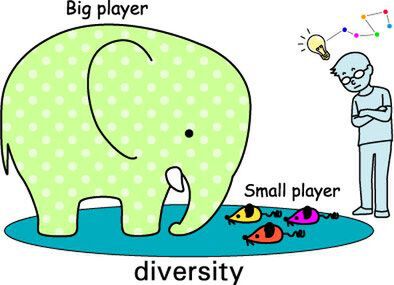

ITに関連する物事は、ここに書かれているネットワークテクノロジーのみならず、サービスや企業の大小、個々人とその主張など、ありとあらゆるものが多様化を続けていくだろう。Googleの躍進を「同社によるネットワークの独占」とする論者は多いが、むしろ今後はGoogleなどのビッグ・プレイヤーと、小さい(small)けれども素早さ(agility)のあるプレイヤーが共存する時代になるとも言われている。そうなったとき、ユーザーは大小さまざまなプレイヤーをdiversityで選ぶようになるだろう。

さらに「2ちゃんねる」や「mixi」などのCGM(注1)によってネットワーク上にローカルな「場」が増える現象は、ユーザーの棲み分けを促進し、それぞれの場で独特のカルチャーを生み出してもいる。こうした無数のカルチャーの醸成も、diversityを促進させる要因だ。

注1:CGM(Consumer Generated Media)

Q&Aコミュニティ、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)、ブログなど、インターネットなどを使用して消費者がコンテンツを生成していくメディアをいう。

このようにしてネットワークのdiversityが進んだ時代、サービス提供者たるエンジニアは独創性に長けていないと埋没してしまうだろう。であるならば、diversity時代のエンジニアは埋没を防ぐためにも、ユーザーの創造を誘発する相互作用をもたらす「emergence(創発)」を追求すべきなのかもしれない。ITの世界は日増しに拡大しつつ、深度も増している。だからこそ、これからITで使われるであろう言葉を先回りして学び、理解する必要もある。それがエンジニアの「Though it is small, it is big one step(小さいけれど大きな一歩)」 となるはずだ。

|

|---|

Illustration:Aiko Yamamoto

この連載の記事

-

第49回

ビジネス

内部統制周辺で見かける「assessment」 -

第48回

ビジネス

エンジニアがデータをやり取りするときの重要単語 -

第47回

ビジネス

文脈で対象が異なる「peripherals」 -

第46回

ビジネス

IT英語で登場する「redundancy」は、いい意味? 悪い意味? -

第45回

ビジネス

帰ってきたIT英語~layoutを表現する単語たち~ -

第43回

ビジネス

「query」が期待するものは何? -

第42回

ビジネス

ITでは、なぜ「バーチャル」が多用されるのか -

第41回

ビジネス

技術文書に頻出する「foobar」って何だ? -

第40回

ビジネス

ウワサがウワサを呼ぶソーシャルネットワーク・ワード「buzzword」って何だ!? -

第39回

ビジネス

いま流行りの「Gadget」が映し出すITトレンドとは? - この連載の一覧へ