日本の大企業もステーブルコインの普及に本格的に取り組むのだろうか。

日本の大企業74社が参加する「デジタル通貨フォーラム」が2021年11月24日、デジタル通貨「DCJPY」(仮称)構想のホワイトペーパーを公表した。

24日のNHKの報道によれば、このグループは、2022年3月までにデジタル通貨の実証実験を始め、22年度中の実用開始を目指すという。

企業グループの公表資料は「デジタル通貨」や「民間発行デジタル通貨」という言葉を使っている。

しかし、グループの構想は、ホワイトペーパーを読む限り日本円と連動する法定通貨担保型のステーブルコインに限りなく近い。

銀行による発行を想定

このデジタル通貨フォーラムには、いわゆる3メガバンクを始めとした金融機関、生保、損保会社、イオン、ANA、SBI、電通や大手商社、コンビニなど、ほとんどの人が知っている大企業が名を連ねている。

では、企業グループが発行を目指すデジタル通貨とはどんな内容なのだろうか。

DCJPYの特徴は、日本円と完全に連動し、銀行が発行することを前提とする点だ。

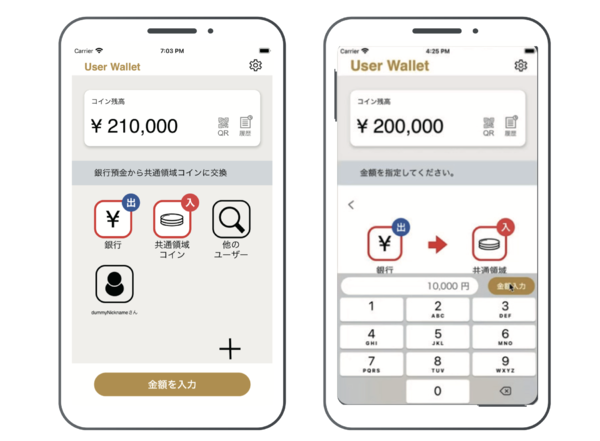

実際には、構想はもう少し複雑だが、ユーザーとしては、おおむね次のような使い方が想定されている。

- 銀行に口座を作って、日本円を預ける

- 銀行口座の預金からDCJPYを発行してもらう

- DCJPYを送金や、買い物に使う

DCJPYの発行や送金といった取引は、ブロックチェーン上に記録される。この点からも、「民間発行デジタル通貨」はステーブルコインの一種と考えてよさそうだ。

DCJPYの発行は、ユーザー目線のイメージとしては、交通系電子マネーやQRコード決済の「チャージ」に近いものがある。

スマホの決済アプリは、銀行口座やクレジットカードから残高をチャージするが、チャージの段階で預金も減る。

構想では、余ったDCJPYを日本円と交換することも想定されている。

ここまでは、ユーザーの立場としては、従来の決済アプリを使うのとあまり変わらないかもしれない。

スマートコントラクトの実装目指す

デジタル通貨フォーラムの構想では、スマートコントラクトの実装も想定されている。

たとえば、通信販売には「代引き」(代金引換)という仕組みがある。

インターネット通販で商品を注文し、商品が届いた際に、代金と引き換えに商品を受け取る。

この際、ユーザーは財布から現金を出したり、クレジットカードやスマホで支払いをする。

この取引にスマートコントラクトを実装すると、イメージとしてはこんな流れになる。

ユーザーは、購入の際にDCJPYによる代引きを選択する。

おそらく、この時点でユーザーと事業者は、「商品が届いたら支払いをする」という契約を交わす。

運送会社のドライバーが商品をユーザーの自宅に届けた時点で、引き渡しを記録する。

その時点で、ユーザーの口座からは自動的にDCJPYが引き落とされる。

上記はホワイトペーパーの内容から筆者が想像したものだが、スマートコントラクトが実装された場合、おおむねこうした取引の流れになるのだろう。

フォーラムには、ヤマトホールディングスも参加している。

既存の銀行に有利?

この連載の記事

- 第281回 SNS「なりすまし広告」詐欺被害拡大。実効性ある法整備はできるか

- 第280回 データセンター建設ラッシュ 日本への投資が熱を帯びる3つの要因

- 第279回 ラピダスがシリコンバレー拠点を作ったワケ

- 第278回 日本円のデジタル化が近づいてきた

- 第277回 仮想通貨取引所の破たんで起きたこと。「史上最大」の詐欺、FTX創業者に禁錮25年

- 第276回 時価1.5兆円の掲示板サイト「Reddit」のビジネスモデル

- 第275回 仮想通貨が通貨危機の引き金に!?

- 第274回 公取委、アマゾンとグーグルに睨み 巨大IT規制の動き、日米欧で相次ぐ

- 第273回 ビットコインが急騰した3つの理由

- 第272回 サイバー犯罪集団LockBit、手口はビジネスさながら “ランサムウェア・アズ・ア・サービス(RaaS)”で企業を脅迫

- この連載の一覧へ