音の3Dシミュレーターや生成AIを使った思い出の3Dモデル化など、PLATEAU活用の斬新なアイデアが登場

「PLATEAU IDEA PITCH SENDAI 2024」レポート

提供: PLATEAU/国土交通省

この記事は、国土交通省が進める「まちづくりのデジタルトランスフォーメーション」についてのウェブサイト「Project PLATEAU by MLIT」に掲載されている記事の転載です。

仙台を舞台にPLATEAUの3D都市モデルを使ったアイデアソン「PLATEAU IDEA PITCH SENDAI 2024」が2024年11月30日に開催された。音の広がりをシミュレーションするアプリや観光の思い出を生成AIで3Dモデルとして作成するサービス、建物を釣る釣りゲームなど、いずれも興味深いアイデアが集まった。

仙台市のコワーキングスペース「enspace」で開催された「PLATEAU IDEA PITCH SENDAI 2024」。このアイデアソンは2023年5月にオープンデータ化された仙台市の3D都市モデルを使って、新たなサービスや商品のアイデアをチームで競うというもの。

アイデアソンに先立って主催である仙台市 都市整備局 局長 反畑勇樹氏が挨拶を述べた。

「都市のデジタルツインデータである3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化を推進するProject PLATEAUは、2020年に国土交通省がスタートし、5年目を迎えています。この間、2023年度末までに全国の約200都市で3D都市モデルのデータ整備が進み、官民のさまざまな領域で活用され、社会実装に向けた取り組みが行われています。

仙台市においても、3D都市モデルの活用をさらに発展させていくために普及啓発に取り組んでおり、その一環として、昨年に続いて2回目となるアイデアソンを今回開催します。みなさんも日々の生活の中で、デジタル・トランスフォーメーションが急速に進展していると感じているでしょう。3D都市モデルについても、これを活用してどんなことができるのだろうかと『未知の可能性』をこのアイデアソンで探っていただければと思います。みなさんのさまざまなアイデアを楽しみにしています」

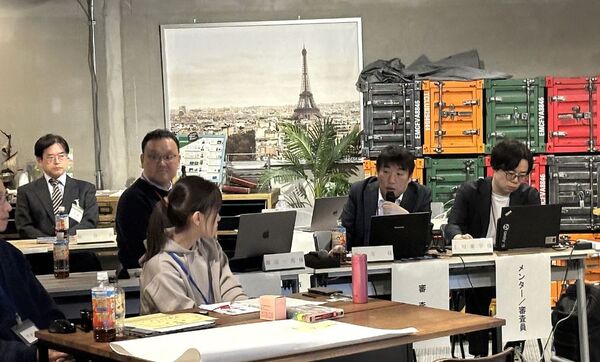

ファシリテーター兼メンターとして小野桂介氏(東北工業大学工学部 都市工学課程 講師)、メンターとして土田秦平氏(アクセンチュア株式会社 ビジネスコンサルティング本部 ストラテジーグループ マネージャー)を迎え、チームビルディングからプレゼンテーションまでを一日で行った。

最終的に6つのチームがプレゼンを行い、最優秀賞、優秀賞、アイデア賞の3つの賞が贈られた。審査員は、メンターも務めた土田氏、原亮氏(エイチタス株式会社 代表取締役社長)、渡辺一馬氏(一般社団法人ワカツク 代表理事)の3名。原氏からは特別賞の贈呈も行われた。審査の観点は次のとおり。

1. アイデアの斬新性、独創性

2. ビジネスモデルとしての採算性、有益性、有効性もしくは公共サービスであれば費用対効果や地域貢献度

3. アイデアにおける3D都市モデルの活用度合い

4. 実現可能性、完成度

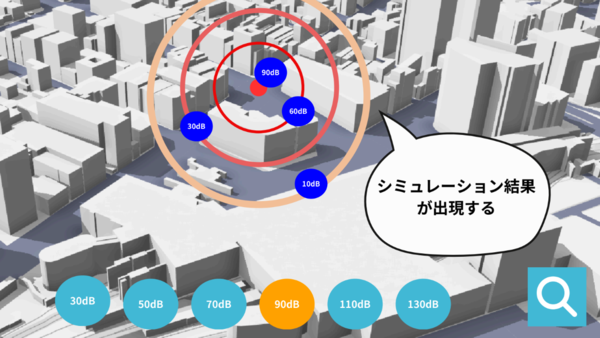

最優秀賞は音の3dシミュレーター「Sound ♪ Scape」(チーム名:おとちーず)

最優秀賞はチーム「おとちーず」の「Sound ♪ Scape」が受賞した。「Sound ♪ Scape」は、3D都市モデルで再現した空間の任意の場所に音源を設置し、その広がりを立体的に可視化するというもの。アプリサービスとして提供することを想定している。

例えば、物件を選ぶとき、便利な場所の方がいいが街中は騒がしいかなと気になる人も多いだろう。音の広がりを可視化できれば、その物件の「騒音レベル」を新しい判断基準にすることができる。

こうしたシミュレーションが可能となれば、防災無線など重要な情報が必要な人に届いているか確認することもできる。他にも、野外イベントの会場でどこまで客席にできるかなど、サービス提供の範囲を確認することもできる。また、3Dモデルの特性を使って、同じ建物でも1階と10階で聞こえる音量が異なることも表現できると考えている。

審査員の土田氏からは「音のシミュレーションは、都市計画などのプロジェクトでも過去に注目されたアイデア。ただ、音のデータをどのように収集するか、あるいはシミュレーションの蓋然性をどう担保するかといった課題が多い。まずはデータを作るところから始めてみる、先行研究的にやっていくというところから始めていくとよいのではないか」とアドバイスがあった。

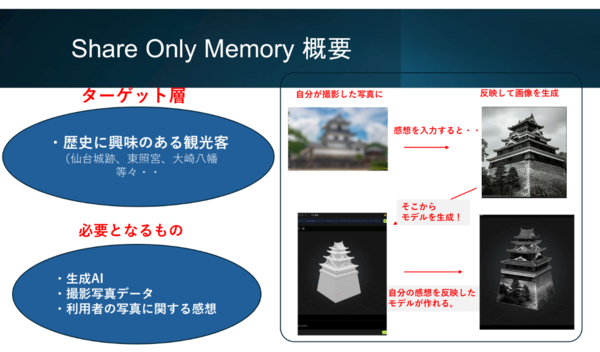

優秀賞は、観光の思い出を3Dモデルでシェアする「Share Only Memory」(チーム名:青葉のイノベーターズ)

優秀賞は、チーム「青葉のイノベーターズ」の「Share Only Memory 生成AIを活用した思い出表現サービス」が受賞。観光や旅先などでの思い出を、言葉だけでなく、絵や3D都市モデルも使って表現すれば、誰もがそれぞれの思い出を多様な形で表現でき、共有も容易になるのではないかと考えたという。

スマホアプリでの提供を想定し、ターゲット層を「歴史に興味のある観光客」に設定。歴史的な建物などを撮影した「写真」とその写真を撮った時の「感想」から生成AIを使って自分の感想を反映した3Dモデルを作成し、それを地図上で共有する。

投稿者には、SNSでの「いいね」数に応じたインセンティブを与える、作った3Dモデルをお土産にするなどの施策が考えられる。また、期待できる効果としては観光客の誘致、観光収益への貢献を挙げた。また、作成した建物の3DモデルをPLATEAUに提供するなど、PLATEAUのエコシステムへの貢献も可能だと述べた。

審査員の原氏は「このアイデアでユニークだと思った点は、自分の感想を言うと、それに合わせた雰囲気の画像や3Dモデルを作ってくれるというところ。このサービスがあることによって、『感想をシェアすることが面白いんだ』と多くの人に思ってもらえそう。そういうポイントを新しい体験として、しっかり生み出しておくとよいのではないか」と期待を寄せた。

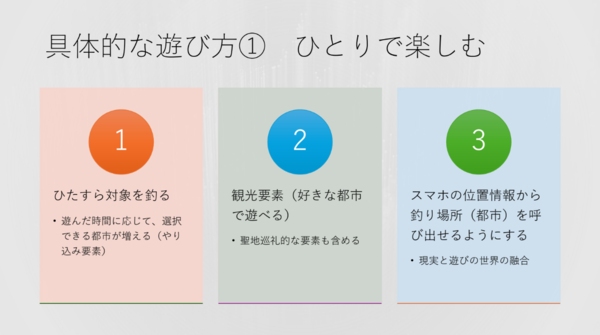

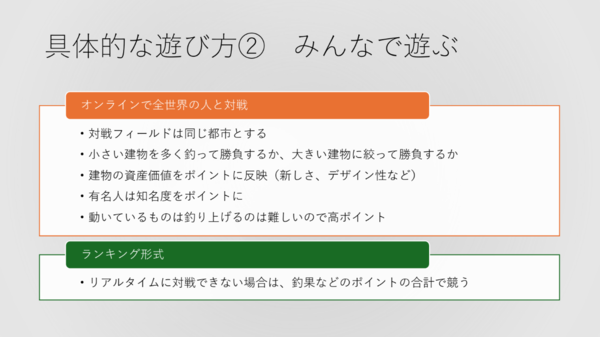

アイデア賞は、雲の上から建物を釣る「Catch $(and) Build」(チーム名:釣景モデラーズ)

アイデア賞を受賞したのは、チーム「釣景(ちょうけい)モデラーズ」の「Catch $(and) Build」だ。また、この「Catch $(and) Build」は、審査員の原氏による特別賞も受賞した。

「Catch $(and) Build」は都市モデルを対象にした釣りゲーム。子どもからお年寄りまで、釣りを通じて都市の魅力を体感できる。雲の上から建築物や動物、道路を走っている車、鉄道車両などを釣り上げる。リアル空間との連動で、「晴れの日は雲がないから釣りはプレイできない」とか「新幹線など高速で走る車両は釣るのが難しいので高得点」といった凝ったギミックを実装したいという。

ビジネス展開として、空間内に表示するアドバルーンでの広告収入やユーザー課金(ルアーなどの釣り用具、構想世界のマイスペース)を考えているという。

審査員の渡辺氏からは、「釣るときに、魚みたいに『このビルめっちゃ揺れる』とか、『エサを変えると釣れる』みたいな、釣りだからこそのアクションがあると、さらにおもしろくなりそうだ」とコメントがあった。

アレルギー対応の飲食店専門アプリ「アレルギーの子とりっぷ」(チーム名:子とりっぷ編集部)

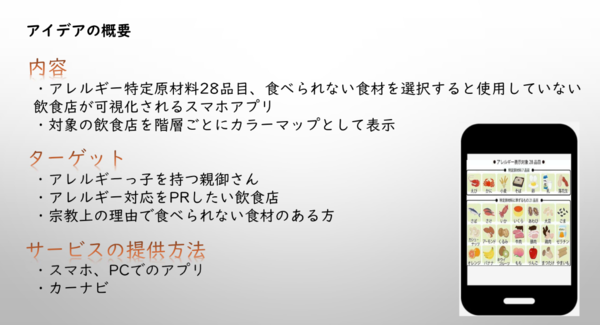

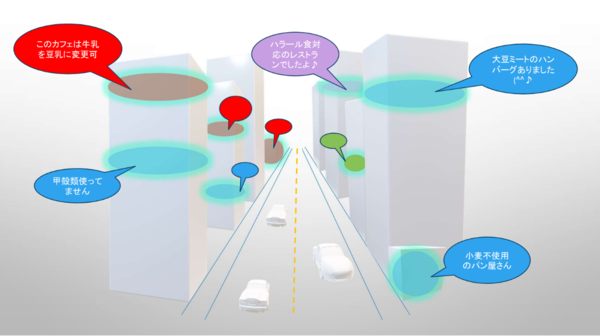

チーム「子とりっぷ編集部」がプレゼンしたアイデアは「アレルギーの子とりっぷ」。アレルギー特定原材料28品目のうちで食べられない食材を選択すると、それらを使用していない飲食店が可視化されるスマホアプリだ。

背景として、チームメンバーの家族に乳アレルギーがあって普段から食べ物に注意していること、近年の全国調査でも食物アレルギーを持つ子どもが増加していること、を挙げた。また、インバウンドの増加に伴って信仰に配慮した食事を必要とする人が増えている。そこで、外出時に安心して食事できる店を選べる食物アレルギー専門アプリを3D都市モデルを使って作りたいと考えたという。

このアプリのメリットとして、飲食店の検索や外出時のルート選定が容易になること、飲食店にとってPRになること、外国人観光客の誘客にも活用できること、そしてアレルギーに対する社会全体の理解を深めることにつながることなどを挙げた。

審査員の原氏からは「アレルギー対応のお店の情報をどう集めていくかが課題の1つになるが、地域の情報をデータとして使えるように出していこうと取り組むこと自体を、地域の運動にして推進していくのもおもしろい。ぜひ、がんばってほしい」とコメントがあった。

お祭りの情報を掲載するプラットフォーム「WATCH SHOW!」(チーム名:WASSHOI)

チーム「WASSHOI」がプレゼンしたのは、日本中のお祭りの情報を掲載するプラットフォーム「WATCH SHOW!」だ。

「お祭りを気軽に楽しみたい、知りたい」という人をターゲットとして、単にお祭りの開催情報だけでなく、当日のタイムテーブルや会場周辺のお店、混雑状況などがわかる情報を提供したいという。PLATEAUの3D都市モデルを使った仮想空間上にその街の情報を載せ、何時にどこで見るのがベストかなどの見どころとタイミングがひと目でわかる形を考えている。その他、交通状況や避難スペース、店舗情報など、情報の種類ごとにレイヤーで分けて表示する。

基本的にアプリは無料で提供し、収益はバナー広告と利用者の特性データの提供をベースにする考えだ。

審査員の渡辺氏からは「さらに具体的に利用者や利用シーンを限定した方がユーザーを獲得しやすいだろう。例えば、利用者側にフォーカスして内容を詰めていってもいいかもしれない。オーバーツーリズムで困っている地域をフォローすることなどができるのではないだろうか」といったアドバイスがあった。

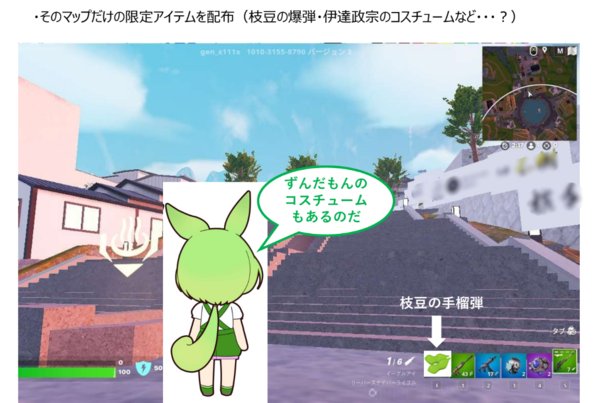

ゲームで地域を活性化「ご当地アイテムをゲットせよ Jimo GUESSR」(チーム名:チーム競馬?)

「チーム競馬?」がプレゼンしたのは「ご当地アイテムをゲットせよ Jimo GUESSR」。実際の街の3D都市モデルをマップに使った地域活性化がねらいの対戦ゲームだ。

プレイヤーは配布されたマップで遊ぶわけだが、マップ上にはいろんなスポットにアイテムが配置される。仙台市のマップなら、枝豆の手榴弾や東北地方のマスコットキャラクターのコスチューム、伊達政宗のコスチュームといった地元ならではのご当地アイテムだ。これらをゲームの中で購入するのではなく、現実世界で実際にその場所を訪れることでプロモーションコードを入手し、ゲーム内でコードを入力するとアイテムをゲットできる、という仕掛けだ。その場所まで行けない人は、ふるさと納税の返礼品としてアイテムを入手できるというアイデアもある。

観光客の誘致による観光収入はもちろん、ゲーム内での広告のほか企業などとのコラボで収益化につなげていきたいとした。

審査員の土田氏からは「マップを作ってくれるクリエイターとのビジネス展開もあり得るのではないか。マップとしては日本全国どこでも作れるので、クリエイターも自分の絵柄や特徴を生かして多様なマップを作成するだろう。そうすると『この絵柄が好き』というところからファンができ利用者も増えるという循環を生み出せるかも。クリエイターとのBtoB的な話もできたらおもしろいかもしれない」とのアドバイスがあった。

アイデアソンをきっかけに3D都市モデルの活用に取り組んでほしい

最後に審査員から全体の講評があった。

原氏:みなさんご自身で掲げたテーマや課題に対し、どう実現しようかと頑張って考えておられたのが印象的でした。今回をきっかけにPLATEAUに興味を持っていただき、今後3D都市モデルを使って実際に何か作ってみれば、もっと理解が深まるでしょう。仙台で3D都市モデルの活用がどれほど広がるかは、みなさんがどれぐらい面白がって取り組んでくれるかで決まってくるかと思いますので、今後もぜひ関心を持って楽しんで挑戦してください。

渡辺氏:今回はアイデアソンでしたので『どう実現するか』ということよりも、まずは『3D都市モデルをどう使うか』や『こう使ったら面白い』といったところで、キラキラしたアイデアを見せていただき楽しかったです。そうした中でも、目の前の課題を『自分が何とかしたい』と考えたことには、ぜひ取り組んでいただきたい。そのとき、ビジネスでやったほうがいいケースもあれば、ビジネスでは成し遂げにくいケースもあります。そこで悩んだときにはぜひ相談してください。実現に向けて支援したいと思います。

土田氏:Project PLATEAUに関わる者として、こうした機会に参加させていただくことは非常に意義があります。我々は日々3D都市モデルや専門的な内容を扱っていますが、みなさんの柔軟な発想から出てくる観点や考え方を聞いて、毎回新しい発見があります。3D都市モデルについて、参加して感じたことなどでもかまわないので、いろいろなフィードバックをいただけたらありがたいです。ぜひ引き続きご協力いただければと思います。

小野氏:今回各チームで課題解決に向けて議論していった中で、最終的なアイデアが3D都市モデル寄りになったり、3D都市モデルを使わなくてもできるかも、というものになったり、それぞれだったと思います。でも、それは課題の解決へとつながっているので全然良いと思います。PLATEAUの3D都市モデルをきっかけとして、こうしたイベントに参加し、生活をより良い方向に導くものやビジネスとしてより大きな価値を創出するものを考えることにつなげてもらえたらといます。