Stable Diffusion入門 from Thailand 第10回

画像生成AI「Stable Diffusion」使い倒すならコレ! 「ComfyUI」基本の使い方

2024年02月16日 13時00分更新

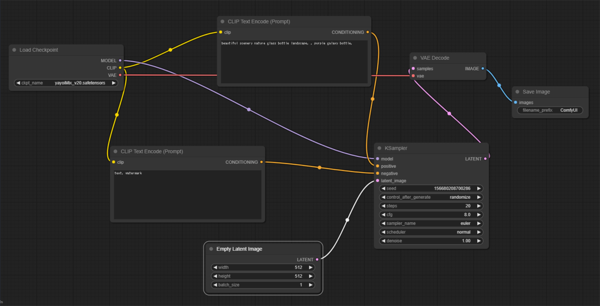

前回はStable Diffusionをブラウザーで利用するためのUIとして「Stable Diffusion web UI(AUTOMATIC1111版)」、「Fooocus」と共に多く使われている「ComfyUI」のインストール方法を紹介した。とりあえず画像の生成はできたので、あらためてインターフェースを詳しく見ていこう。

まずは前回の手順に従いインストールした「ComfyUI」を起動。この画面が出ていなければ「Load Default」をクリックしよう。

いくつかの四角いパーツが、カラフルなケーブルのようなもので接続されているのが見える。

ComfyUIでは配置されたそれぞれのパーツを「ノード」と呼ぶ。それぞれのノードは「モデルをロードする」「プロンプトを書く」といった機能を持っている。これらをブロックのように組み合わせて利用したい機能を構築していくのが「ノードベース」と呼ばれるComfyUIの基本だ。

ノードの左上に書かれているようにこれは「KSampler」というノードだ。よく見ると「steps」や「cfg」「seed」など他のUIでおなじみのパラメーターが表示されており、左右にはケーブルが繋がれているのがわかるだろう。

これくらいの少ないノード数なら問題ないが、ノードが増えていくとそれにつれて画面も窮屈になっていく。そんなときはノードをドラッグ&ドロップして見やすく配置する。マウスのスクロールホイールを使ってズームすることも可能だ。

こうしてノードをつなげ、効率的に画像を生成できるように設計された一連のステップやプロセスを「ワークフロー」と呼ぶ。

他のUIは基本的に「モデルの選択」と「パラメーターの調整」がメインになるが、ComfyUIの場合はそれに加え、ノードをつなげてオリジナルのワークフローを作ることで、処理の流れに沿った柔軟なカスタマイズができるのが特徴だ。

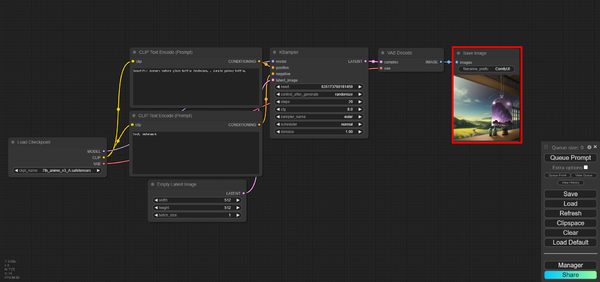

では、サンプルワークフローの信号の流れを見ていこう。

右下のコントロールパネルにある「Queue Prompt」をクリックすると、生成処理が開始される。基本的に処理は一番左のノード(ここでは「Load Checkpoint」)から右に向かって進んでいく。

図のように現在動作しているノードは緑色の枠で囲まれるので、今どんな処理をしているのかをリアルタイムに把握できる。

処理が一番右にある最終ノード(ここでは「Save Image」)まで到達すると自動的に停止。生成された画像が保存されると同時にノード内にも表示される。

なお、生成された画像は「ComfyUI/output/」フォルダー内に保存されている。

この連載の記事

-

第40回

AI

Suno級がローカルで? 音楽生成AI「ACE-Step 1.5」を本気で検証 -

第39回

AI

欲しい映像素材が簡単に作れる! グーグル動画生成AI「Veo 3.1」の使い方 -

第38回

AI

最新の画像生成AIは“編集”がすごい! Nano Banana、Adobe、Canva、ローカルAIの違いを比べた -

第37回

AI

画像生成AIで比較!ChatGPT、Gemini、Grokどれを選ぶ?得意分野と使い分け【作例大量・2025年最新版】 -

第36回

AI

【無料で軽くて高品質】画像生成AI「Z-Image Turbo」が話題。SDXLとの違いは? -

第35回

AI

ここがヤバい!「Nano Banana Pro」画像編集AIのステージを引き上げた6つの進化点 -

第34回

AI

無料で始める画像生成AI 人気モデルとツールまとめ【2025年11月最新版】 -

第33回

AI

初心者でも簡単!「Sora 2」で“プロ級動画”を作るコツ -

第32回

AI

【無料】動画生成AI「Wan2.2」の使い方 ComfyUI設定、簡単インストール方法まとめ -

第31回

AI

“残念じゃない美少女イラスト”ができた! お絵描きAIツール4選【アニメ絵にも対応】 -

第30回

AI

画像生成AI「Midjourney」動画生成のやり方は超簡単! - この連載の一覧へ