「失敗を恐れず」宇宙へ挑む。技術を持った企業が日本の宇宙事業に関わる可能性

「SPACETIDE 2023」パネルディスカッション 今後10年間の日本の国家宇宙戦略レポート

やることの羅列からゴールとビジョンが示された内容に

石田氏:このセッションでは、今後10年間の日本の宇宙政策について議論していきたいと思います。2023年6月に内閣府から「宇宙基本計画」の第5次改訂版が発表になりました。私も計画策定の議論に参加させて頂きましたが、今後10年先の日本の宇宙政策の基本方針を定める内容となっています。今回、この基本計画の議論にも関わられた、日本の宇宙業界の中核の皆様にお集まりいただくことができました。大変うれしく思います。

まず、簡単にそれぞれの自己紹介をお願いします。

坂口氏:内閣府の宇宙開発戦略推進事務局の審議官をしています、坂口と申します。どうぞよろしくお願いします。

白坂氏:慶応大学の白坂と申します。東京大学の航空宇宙工学科を出た後に、三菱電機に入社しずっと衛星開発に携わりました。その後、慶応大学に移りまして、研究開発をやっています。その成果を基にした「Synspective」というスタートアップのファウンダーでもあります。宇宙基本計画には、宇宙政策委員会のメンバーとして参加をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

山川氏:JAXA理事長の山川宏と申します。本日はこのように機会をいただきまして、ありがとうございます。

JAXAは今回の宇宙基本計画において、さまざまな技術的な観点から支援をさせていただいたと認識しております。詳細については、坂口審議官からお話あると思いますけれども、今回の宇宙基本計画は、長期間の将来を見据えたさまざまな計画が透明性を持って語られた内容となっていると認識しています。本日はよろしくお願いいたします。

山崎氏:こんにちは、山崎直子と申します。私は宇宙政策委員会が発足した2012年から10年間、委員を務め基本計画に関わらせていただきました。

2018年からは一般社団法人スペースポートジャパンを有志とともに立ち上げ、日本の宇宙輸送の層を厚くしていくことのお手伝いができればと活動しております。本日はどうぞよろしくお願いします。

石田氏:ありがとうございました。それでは早速、このパネルの議論の軸となる「宇宙基本計画」が、どういった狙いで策定されたものなのか、坂口審議官からポイントを説明していただければと思います。

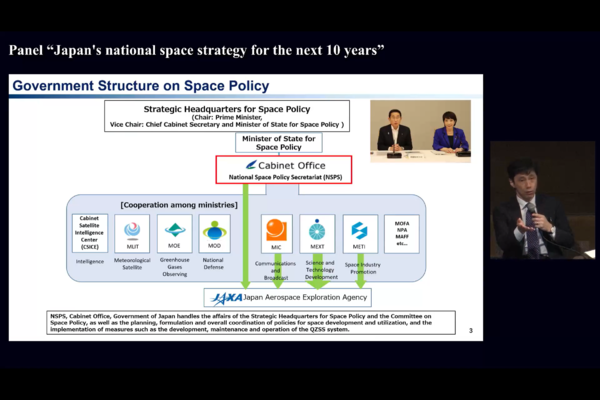

坂口氏:6月に内閣府から発表した宇宙基本計画がどのような仕組みで作られたのかですが、「宇宙開発戦略本部=Strategic Headquarter for Space Policy」という上部組織があります。岸田総理が議長、高市経済安全保障担当大臣が副議長として司令塔の役割をつとめ、各省の宇宙政策や民間の宇宙事業をどう広げていくのか、JAXAの宇宙開発をどう進めるのかなどの議論を行っていきます。

私は事務局におりまして、事務局のもと宇宙政策委員会があり、ここでいろいろな議論を行っていきます。このパネルディスカッション参加者の皆様はいずれも中核メンバーとして宇宙基本計画作成に関わっていただきました。

最近の宇宙関係は、世界的な流れが速くなり、そこに迅速に対応していく必要があります。それを踏まえ、機動的に会議を積み重ね、6月に宇宙基本計画を発表することができました。自画自賛になりますが、かなり良いものができたと私は思っております。

宇宙基本計画は、今回が第5次になりますが、5年ごとに新しいものに改訂するのが基本でした。ところが、最近は世界の宇宙政策の流れが速くなっていることから、3年ごとに改訂する状況となっています。

一番大事なのは、日本の宇宙活動の自立性をしっかり確保することです。そのために必要な開発を戦略的に行っていくところが重要なのではないかと考えています。

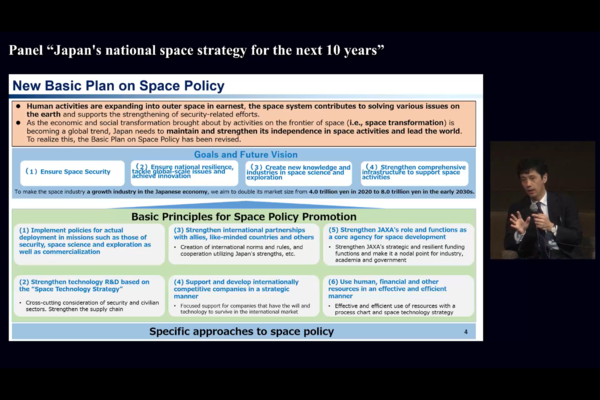

そういったことをふまえ、今回の宇宙基本計画では、「何故それをやるのか」という目標と将来像をしっかりと位置づけていくことに注力しました。これまでの基本計画は、個別の計画、個別のプロジェクトを並べて書いていくところがありました。今回は、「Goal and Future Vision」として目標と将来目指すものを明確にしました。

まず1点目として宇宙の安全保障に関する部分をしっかりやる。2点目として地球規模課題を考える。例えば災害対策にどう対応していくのかをあげました。3点目として宇宙科学と探査における新たな知や産業を創造するということを取り上げています。そして4点目として宇宙活動を支える総合的な基盤を強化するために、ロケット技術や人材育成まで考えていくということをあげています。

もう少し具体的にいいますと、地球規模の課題というのは災害対策だけでなく、宇宙ネットワークが広がり、地球のネットワークとシームレスにつながり、いろいろな宇宙通信が大きく広がっていくだろうという将来像を描き、それを具体的で個別の内容に書き下ろしていくといった内容です。

さらに「Basic Principles for Space Policy Promotion」という新しい基軸があります。この中の1つが宇宙戦略をまとめていくという内容です。JAXAさんが取り組む、国の研究開発だけでなく、日本の民間企業が新しいテクノロジーを開発しています。こういったものを付加したうえで、日本が世界に対し勝ち筋となるものを見据えていく。国がやること、民間さんを支援していくこと、共同でやっていくことを考えていこうとしています。それぞれに対しタイムラインを作り、きちんとチェックアップし、必要な対策を打っていくという仕組みを作っています。

もう一点、変わったのがJAXAさんの役割です。従来からの研究開発法人としての重要な役割にプラスし、さまざまな機能を付加していくということが基本計画内に書かれています。

また、宇宙基本計画は政策を書くだけでなく、個別プロジェクトについては工程表、スケジューリングの表をまとめております。工程表の内容は進捗状況に応じ改訂し、進んでない部分については次の対策を考えていくようになっております。